偙偙偑億僀儞僩!

僐儞僺儏乕僞傪嶌摦偝偣傞偨傔偺婎杮揑側僜僼僩僂僃傾傪OS偲屇傇OS偼,婡庬傗僐儞僺儏乕僞偺僒僀僘偵傛偭偰堎側傞.尰嵼,PC偱偼Windows宯偺OS偑,傑偨WS偱偼UNIX宯偺OS偑庡棳偲偟偰梡偄傜傟偰偄傞.

OS Operating System:婎杮僜僼僩僂僄傾

偳偺傛偆側婡夿偱偁偭偰傕,偦傟傪憖嶌偡傞偨傔偺巇慻傒偑昁梫偲側傞.偨偲偊偽,帺摦幵偱偁傟偽僴儞僪儖傗傾僋僙儖傗僽儗乕僉偑昁梫偱偁傞偟,僆乕僨傿僆憰抲偱偁傟偽揹尮僗僀僢僠傗儃儕儏乕儉偑昁梫偱偁傞.僐儞僺儏乕僞偵偍偄偰偼,偦偺傛偆側憖嶌偡傞偨傔偺巇慻傒偺傎偲傫偳偼僜僼僩僂僃傾偱幚尰偝傟偰偄傞.偦偺僜僼僩僂僃傾偺偙偲傪,OS偲屇傇.OS偑偁傞偍偐偘偱,巹偨偪偑捈愙偵僴乕僪僂僃傾傪偄偠傞昁梫偑側偔側傞偲摨帪偵,僐儞僺儏乕僞偵偝傎偳徻偟偔側偔偰傕偦傟傪憖嶌偡傞偙偲偑壜擻偲側傞.椺偊傞側傜偽,OS偼,僴乕僪僂僃傾偲儐乕僓偲偺娫偵抲偐傟偰偄傞僋僢僔儑儞偺傛偆側傕偺偩偲偄偊傞.

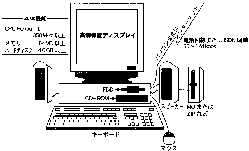

恾1 0S偺柾幃恾

僾儔僢僩儂乕儉:傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩僂僃傾傪摦嶌偝偣傞偨傔偺乽戜嵗乿偲側傞OS

偼偲傫偳偺傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩僂僃傾偼,偙偺OS偺忋偱摦嶌偡傞.戜偲側傞応強偲偄偆堄枴偱,OS偺偙偲傪僾儔僢僩儂乕儉(plat-form)偲屇傇応崌傕偁傞.僐儞僺儏乕僞偺儊乕僇乕偛偲偵巇條偑堎側傞僴乕僪僂僃傾偺嵎傪OS偑媧廂偡傞偲偄偆栶妱傕扴偭偰偄偰,A幮偺PC偱偁偭偰傕B幮偺PC偱偁偭偰傕,偦偺忋偵摨偠庬椶偺OS傪摦偐偡偙偲偑偱偒傞側傜偽,傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩僂僃傾偼摨偠傛偆偵巊偊傞.

OS偼,偄偔偮傕偺儖乕僠儞偐傜側偭偰偄傞偑,偙傟傜偺儖乕僠儞偼僴乕僪僂僃傾懁傪岦偄偰偄傞傕偺偲恖娫懁傪岦偄偰偄傞傕偺偺2庬椶偵戝偒偔暘椶偡傞偙偲偑偱偒傞.OS偺婎姴晹暘偲傕偄偊傞僴乕僪僂僃傾偲偺僀儞僞僼僃乕僗側偳傪庡偵偮偐偝偳傞儖乕僠儞傪傑偲傔偰僇乕僱儖偲屇傃,恖娫偲僐儞僺儏乕僞偲偺僀儞僞僼僃乕僗傪庡偵偮偐偝偳傞儖乕僠儞孮傪僔

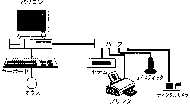

恾2 0S偺奒憌峔憿

僀儞僞僼僃乕僗:傕偲傕偲偼婡夿岺妛偺梡岅偱,帟幵偲帟幵偺乽偐傒崌傢偣乿偺偙偲傪巜偡梡岅.揮偠偰,堎庬偺2偮偺傕偺偑愙偡傞応崌偺揔崌搙側偳傪巜偡.僇乕僱儖僔僃儖僔僃儖偲屇傇.OS偼儗僗僩儔儞偵椺偊傞偙偲傕偱偒傞.儗僗僩儔儞偵偼僼儘傾(媞偑怘帠傪偡傞応強)偲僉僢僠儞偑偁傞偑,OS偱偄偊偽僼儘傾偼僔僃儖偱偁傝,僉僢僠儞偼僇乕僱儖偱偁傞.儐乕僓偵懳偟偰偝傑偞傑側僒乕價僗傪採嫙偡傞偺偼僔僃儖偱偁傞偑,偦傟傜偺僒乕價僗傪幚嵺偵CPU傗儊儌儕傗廃曈婡婍椶傪巊偭偰嶌傝偩偡偺偼僇乕僱儖偺栶妱偱偁傞.

恾3 0S偺儗僗僩儔儞儌僨儖

僔僃儖偵暘椶偝傟傞儖乕僠儞偼,張棟僾儘僌儔儉,僒乕價僗僾儘僌儔儉,僐儅儞僪僀儞僞僾儕僞,儐乕僥傿儕僥傿僾儘僌儔儉側偳偱偁傝,偙傟傜偼,僼傽僀儖娗棟傗儐乕僓偐傜偺僐儅儞僪偺曄姺傪庡偵偮偐偝偳傞.僇乕僱儖偵暘椶偝傟傞儖乕僠儞偼惂屼僾儘僌儔儉偱偁傝,偙傟傜偼偝傜偵,僼傽僀儖娗棟僾儘僌儔儉,婰壇娗棟僾儘僌儔儉,僞僗僋娗棟僾儘僌儔儉,捠怣娗棟僾儘僌儔儉側偳偵暘椶偝傟傞.惂屼僾儘僌儔儉偺屇傃曽偼奺OS偵傛偭偰堎側傞.偨偲偊偽,UNIX側偳偺OS偵偍偄偰偼,偙傟傜偺惂屼僾儘僌儔儉偼僔僗僥儉僐乕儖偲屇偽傟,Macintosh側偳偺OS偱偼扨偵僔僗僥儉偲屇偽傟傞.偪側傒偵,僐儞僩儘乕儖僾儘僌儔儉側偳偲屇傇応崌傕偁傞.偙傟傜偺惂屼僾儘僌儔儉偼,椺偊傞側傜偽僉僢僠儞偱摥偔乽椏棟恖乿偱偁傞.偪側傒偵,偦傟傪娗棟摑妵偡傞乽椏棟挿乿偼,僗乕僷僶僀僓,娔帇僾儘僌儔儉,儅僗僞僐儞僩儘乕儖僾儘僌儔儉側偳偲屇偽傟傞.

OS偼僐儞僺儏乕僞傪憖嶌偡傞偨傔偺巇慻傒偺偙偲偱偁傞偐傜,峀偄堄枴偱偼儚乕僾儘僜僼僩傗僱僢僩儚乕僋僣乕儖側偳偺傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩僂僃傾傑偱傪傕娷傔偨晹暘偑OS側偺偩偑(峀媊偺OS),PC側偳偱偼僇乕僱儖偲僔僃儖偵偁偨傞晹暘偺傒傪OS偲屇傇応崌偑懡偄(嫹媊偺OS).

恾4 0S偺榑棟峔憿偺奣擮恾

OS偵偼懡偔偺庬椶偑偁傞.PC偵偍偄偰偼,Windows宯偺OS偑庡棳偲側傝偮偮偁傞偑,MacOS傗PC-UNIX側偳傕晛媦偟偰偄傞.儚乕僋僗僥乕僔儑儞偵偍偄偰偼,UNIX宯偺OS偑庡棳偲側偭偰偄傞.

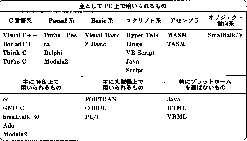

昞1丂0S偺庬椶

Windows95/98偼,Microsoft幮偑奐敪偟偨DOS/V PC梡偺OS偱偁傞.尰嵼PC梡偺OS偲偟偰偼嵟傕晛媦偟偰偄傞.DOS/V偼IBM偑奐敪偟偨PC偺巇條偱偁傝,偙偺巇條偵弨嫆偟偰偄傞PC偱偁傟偽Windows宯偺OS偑摦嶌偡傞.偟偨偑偭偰,IBM埲奜偺儊乕僇乕傕懡悢DOS/V婡傪惗嶻偟偰偍傝,偦偺懡偔偺忋偱Windows宯OS偑摦嶌偟偰偄傞.擔杮偱傕,NEC,晉巑捠,搶幣,側偳偵戙昞偝傟傞懡悢偺儊乕僇乕偑DOS/V婡傪惗嶻偟偰偄傞.Windows宯偺OS偼,庡偵價僕僱僗偺暘栰側偳偱懡偔梡偄傜傟偰偄傞.

MacOS偼,Apple幮偺僐儞僺儏乕僞Macintosh偺愱梡OS偲偟偰奐敪偝傟偨傕偺偱偁傞偑,嵟嬤偱偼彮悢偩偑Apple幮埲奜偺儊乕僇乕傕,MacOS傪摦嶌壜擻側PC傪惗嶻偡傞傛偆偵側偭偨.尰嵼傎偲傫偳偺OS偱幚尰偝傟偰偄傞GUI娐嫬傪弶婜偐傜旛偊偰偄偨.壒妝娭學傗CG,DTP娭楢偺暘栰偱偼,MacOS偑巊傢傟偰偄傞応崌偑懡偄.

TRON偼捠嶻徣TRON僾儘僕僃僋僩側偳偺悇恑曣懱偵傛偭偰寁夋偑恑峴偝傟偰偄傞崙嶻偺OS偱偁傝,桪傟偨GUI娐嫬偲奐敪巚憐偵棤偯偗傜傟偨愭恑揑OS偱偁傞.偟偐偟,尰嵼堦斒偵偼傎偲傫偳晛媦偟偰偄側偄.

UNIX偼,儚乕僋僗僥乕僔儑儞梡偺OS偲偟偰AT&T幮偑奐敪偟偨傕偺偱偁傝,尰嵼偱傕懡偔偺儚乕僋僗僥乕僔儑儞忋偱UNIX宯偺OS偑摦嶌偟偰偄傞.堦岥偵UNIX宯偲偄偭偰傕偐側傝偺悢偺乽曽尵乿偑偁傝,摦嶌娐嫬傕巊梡曽朄傕偝傑偞傑偱偁傞.SGI(SiliconGraphics幮)偺儅僔儞忋偱傕,UNIX偺曽尵偑摦嶌偟偰偄傞.

WindowsNT偼,Windows宯偺儚乕僋僗僥乕僔儑儞梡OS偱偁傞.僱僢僩儚乕僋娗棟傪峴偆僱僢僩儚乕僋僒乕僶梡偺OS偲偟偰偼Windows NTServer傪嫇偘傞偙偲傕偱偒傞.

偦偺傎偐偵,嵟嬤偐側傝晛媦偟偰偒偨傕偺偲偟偰,悢乆偺PC-UNIX偑偁傞.FreeBSD,Linux側偳偵戙昞偝傟傞PC-UNIX偼,廬棃儚乕僋僗僥乕僔儑儞忋偱偟偐摦嶌偟側偐偭偨UNIX傪PC忋偱摦嶌偝偣傞偲偄偆傕偺偱偁傞.MacOS傗Windows側偳偵斾傋傞偲儐乕僓僀儞僞僼僃乕僗偺晹暘偑戝暆偵嶍傜傟偰偍傝,弶怱幰偵偲偭偰埖偄傗偡偄偲偼偄偊側偄偑,僐儞僺儏乕僞偺惈擻傪堷偒弌偡偲偄偆堄枴偵偍偄偰偼桪傟偰偄傞.楙廗栤戣

師偺暥復偺仩傪杽傔傞揔摉側岅嬪傪夝摎孮傛傝慖傋.

OS偵娷傑傟傞儖乕僠儞偺偆偪,僴乕僪僂僃傾偲偺僀儞僞僼僃乕僗傪庡偵偮偐偝偳傞晹暘傪[a.]偲屇傃,恖娫偲偺僀儞僞僼僃乕僗傪庡偵偮偐偝偳傞晹暘傪[b.]偲屇傇[a.]偼乽妀乿偲偄偆堄枴偺偲偍傝OS偺拞妀晹暘傪宍惉偟,[b.]偼乽妅乿偲偄偆堄枴偱,儐乕僓偐傜尒偨OS偺乽尒偨栚乿傗乽巊偄彑庤乿傪寛掕偡傞.偙偺[a.],[b.]偲偄偆偄偄曽偼杮棃,儚乕僋僗僥乕僔儑儞忋偱庡棳偲偟偰梡偄傜傟偰偄偨OS偱偁傞[c.]偵偍偗傞梡岅偱偁傞.PC忋偺OS偲偟偰偼,Windows98側偳偺Windows宯偺OS偺傎偐偵傕[d.],FreeBSD側偳偺奺庬[e.]側偳偑偁傞.

乹夝摎孮乺

傾.UNIX

僀.MAGI

僂.PC-UNIX

僄.PC-MAGI

僆.MacOS

僇.MVS

僉.僔僃儖

僋.僄僢僜

働.僇乕僱儖

僐.僒儞僟乕僗

偙偙偑億僀儞僩!

傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩僂僃傾側偳偵屻偐傜慻傒崬傫偱,怴偟偄婡擻傪晅壛偡傞栶妱傪扴偆僣乕儖傪僾儔僌僀儞偲屇傇.僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓側偳偱偼,夋憸傗壒惡偺嵞惗偵懡偔偺僾儔僌僀儞偑梡偄傜傟傞.

僼儔僌僀儞Plug In

儉乕價乕僨乕僞Movie Data

:僨僕僞儖怣崋偲偟偰埖傢傟傞摦夋憸偺僨乕僞

僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓儕僜乕僗

:僐儞僺儏乕僞傪梡偄偰壗傜偐偺張棟傪峴偆嵺偵昁梫偲側傞.僴乕僪僂僃傾,僜僼僩僂僄傾,僸儏乕儅儞僂僄傾(儐乕僓傗僾儘僌儔儅側偳)偺憤徧

僾儔僋僀儞

僀儞僞乕僱僢僩側偳偱捠怣傪峴偆応崌,憲傜傟偨偒偨僨僕僞儖怣崋傪恖娫偑尒傞偙偲偺偱偒傞宍幃傊偲曄姺偡傞栶妱偺傎偲傫偳偼僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓偑扴偭偰偄傞.偟偐偟,僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓偺婡擻偼偦偺庬椶偵傛偭偰惂尷偑偁傝,偳偺傛偆側宍幃偺僨傿僕僞儖怣崋偱傕張棟偱偒傞傢偗偱偼側偄.傑偨,儐乕僓偺棙梡宍懺偵傛偭偰偼儉乕價乕僨乕僞傗MIDI僨乕僞偺嵞惗傪朷傑側偄偙偲偑偁傞偵傕偐偐傢傜偢,偡傋偰偺僨乕僞宍幃偵懳墳壜擻側傛偆偵僽儔僂僓傪懡婡擻壔偟偰偍偔偙偲偼,傾僾儕働乕僔儑儞幚峴偵偍偗傞儕僜乕僗晧扴偺寉尭偲偄偆娤揰偐傜傕岲傑偟偔側偄.偟偨偑偭偰,僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓偵偼,嵟掅尷昁梫側僨傿僕僞儖怣崋張棟偺婡擻傪傕偨偣偰偍偒,昁梫偵墳偠偰婡擻傪晅壛偡傞偲偄偆曽幃偑峫偊傜傟偨.僨傿僕僞儖怣崋曄姺偺偨傔偵怴偨偵晅壛偝傟傞儖乕僠儞偺偙偲傪,僾儔僌僀儞偲屇傇.偙偺曽幃傪偲傞偙偲偵傛偭偰,彨棃怴偨偵奐敪偝傟傞僨傿僕僞儖怣崋偺宍幃偵傕,僾儔僌僀儞傪晅壛偡傟偽懳墳壜擻偵側偭偰偄傞.

僾儔僌僀儞偼僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓偩偗偱偼側偔,偦偺傎偐偺偝傑偞傑側傾僾傝働乕僔儑儞僜僼僩僂僃傾偵婡擻傪晅壛偡傞偨傔偵傕梡偄傜傟傞.

恾1丂僾儔僌僀儞偺奣擮恾.

QuickTime

Macintosh忋偱梡偄傜傟偰偄偨,摦夋憸嵞惗梡偺傾僾儕働乕僔儑儞偱偁傞.尰嵼偱偼,Windows宯偺OS忋偱傕峀偔梡偄傜傟偰偄傞.QuickTime偼,扨懱偺傾僾儕働乕僔儑儞偲偟偰傕,傑偨,QT儉乕價乕

(Quick Time宍幃偵弨嫆偟偨摦夋僨乕僞)嵞惗梡偺僾儔僌僀儞偲偟偰傕棙梡偝傟傞.庡偵,幚幨宯偺摦夋憸嵞惗偵梡偄傜傟傞.

恾2丂QT偺恾

Shockwave for Directorr

Macromedia幮偺儅儖僠儊僨傿傾丒僆乕僒儕儞僌僂僃傾偱偁傞Director傪梡偄偰嶌惉偝傟偨摦夋憸側偳傪僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓忋偱嵞惗偡傞偨傔偺僾儔僌僀儞.庡偵CG傾僯儊乕僔儑儞側偳偺嵞惗偵梡偄傜傟傞.VRML3D宯偺夋憸僨乕僞偺嵞惗偼,偦偺昗弨僨乕僞

宍幃偑姰慡偵偼掕傑偭偰偄側偄偙偲傕偁傝,僾儔僌僀儞偱張棟傪峴偆応崌偑懡偄.僀儞僋乕僱僢僩僽儔僂僓偱偁傞Netscape Navigator偵偍偄偰偼,Live

3D側偳偺VRML僨乕僞嵞惗梡僾儔僌僀儞偑摉弶偐傜慻傒崬傑傟偰偄傞.偙偆偟偰偍偗偽,偦偺傎偐偺3D宯夋憸僨乕僞宍幃偑昗弨揑偵巊梡偝傟傞偙偲偵側偭偰傕,僾儔僌僀儞偺晅懼偊傪峴偆偩偗偱懳墳偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞.

僿儖僷乕傾僾儕働乕僔儑儞/奜晹價儏乕傾

僾儔僌僀儞偼,僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓偵慻傒崬傑傟傞宍偱棙梡偝傟傞偑,偦傟偲偼堎側偭偰,奜晹偵扨懱偱抲偐傟偨傑傑,僨傿僕僞儖僨乕僞偺嵞惗偺傒傪峴偆僞僀僾偺傕偺傕偁傞.偙傟傪,奜晹價儏乕傾傕偟偔偼僿儖僷乕傾僾儕働乕僔儑儞偲屇傇.偨偲偊偽,Word傪奜晹價儏乕傾偲偟偰僽儔僂僓偵搊榐偟偰偍偔偲,Word宍幃偺僨乕僞傪庴怣偟偨僽儔僂僓偼偦傟傪Word偵堷偒搉偟,嵞惗偟偨寢壥偺傒傪僽儔僂僓偺夋柺忋偵昞帵偡傞偙偲偑壜擻偲側傞.傑偨,傾乕僇僀僶側偳傪奜晹價儏乕傾偲偟偰搊榐偟偰偍偔偙偲傕壜擻偱偁傞.

儅儖僠儊僨傿傾OS

尰幚揑偵偼,偝傑偞傑側僾儔僌僀儞傪僽儔僂僓偵揔媂慻傒崬傓偙偲偵傛偭偰,傎傏偡傋偰偺僨傿僕僞儖怣崋宍幃傪嵞惗偡傞偙偲偑壜擻偵側偭偰偄傞偑,偙傟偼曋棙偱偁傞堦曽,僾儔僌僀儞偺慻崬傒傗庢傝偼偢偟側偳偺晧扴傪儐乕僓偵嫮梫偟偰偄傞偙偲偵傕側傞.幚嵺偵偼,儐乕僓偑埖偄偨偄偲峫偊偰偄傞僨乕僞宍幃偺庬椶偲偟偰偼,壒妝,壒惡,惷巭夋憸,摦夋憸,偦偟偰暥彂偵尷傜傟傞偺偱,偙傟傜傪偡傋偰埖偆偙偲偑偱偒傟偽,僾儔僌僀儞偼昁梫偑側偔側傞偲傕偄偊傞.僾儔僌僀儞偑搊応偟偰偒偨攚宨偲偟偰偼,偙傟傜偺儌僟儕僥傿傪桳偡傞僨乕僞宍幃偺昗弨壔偑妋掕偟側偄偲偄偆偙偲偑戞堦偵嫇偘傜傟傞.偟偨偑偭偰,奺儌僟儕僥傿偺僨乕僞宍幃偑姰慡偵昗弨壔偝傟傟偽,僾儔僌僀儞偼昁梫側偔側傞.儅儖僠儊僨傿傾OS偲偼,偦偺傛偆側昗弨壔偺傕偲,OS偺婡擻偲偟偰偦傟傜偺僨乕僞偺嵞惗傪僆乕僒儕儞僌僂僄傾:儅儖僠儊僨傿傾偵偍偄偰埖傢傟傞.壒惡,塮憸,暥彂僠乕僞側偳偺僐儞僥儞僣(嬶嵽)傪傑偲傔偰.岠壥揑偵採帵偡傞偨傔偵梡偄傜傟傞僜僼僩僂僄傾.VRMLVirtualReality

Modeling Language:壖憐尰幚峔抸尵岅Netscape Navigator:僀儞僞乕僱僢僩忋偱梡偄傜傟傞僼儔僂僓偺堦庬價儏乕傾ViewerWord.:Microsoft幮偑奐敪偟偨儚乕僪僾仩僙僢僒傾乕僇僀僶:埑弅夝搥僜僼僩儌僟儕僥傿:帇妎,挳妎,怗妎側偳偲偄偭偨屄乆偺姶妎婍偵傛偭偰庴偗偲傞偙偲偺偱偒傞僨乕僞宍幃偺偙偲

BeOS

:Macintosn忋偱摦嶌偡傞儅儖僠儊僨傿傾OS.嵟嬤偵側偭偰,DOS/V堥忋偱摦嶌偡傞僶乕僕儑儞傕儕儕乕僗偝傟偨.

DAVID

:DEC偺儅僔儞忋偱摦嶌偡傞儅儖僠儊僨傿傾OS

儖乕僠儞僀儞僞僼僃乕僗

:擇偮偺堎側傞僜僼僩僂僄傾傗僴乕僪僂僃傾娫偱偺,僠乕僞偺庴偗搉偟,怣崋偺庴偗搉偟側偳偺憤徧.僨僶僀僗僪儔僀僶

僶乕僕儑儞傾僢僾

:僜僼僩僂僄傾傗僴乕僪僂僃傾側偳偵偍偄偰,慡懱揑側婯奿偼曄偊偢偵嵶晹偺曄峏傪峴偆偙偲.

峴偆傕偺偱偁傞.

僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓側偳偵晅壛偝傟傞僾儔僌僀儞偱嵞惗傪峴偆偺偱偼側偔,OS偺婡擻偵傛偭偰嵞惗傪峴偆傢偗偱偁傞偐傜,偦偺OS傪梡偄傞尷傝偼,偳偺傾僾儕働乕僔儑儞忋偱傕尒偨傝暦偄偨傝偡傞偙偲偑壜擻偲側傞偲偄偆棙揰偑偁傞.偟偐偟偦偺斀柺,OS偑埖偆偙偲偺偱偒側偄僨乕僞宍幃偵懳偟偰偼,寢嬊僾儔僌僀儞曽幃側偳偱懳墳偣偞傞傪摼偢,僱僢僩儚乕僋慡懱偵偍偗傞僨乕僞宍幃偺昗弨壔偑恑傑側偄埲忋,偼傫嶨偝偼曄傢傜側偄.尰嵼,儅儖僠儊僨傿傾OS偲偟偰偼,BeOS,DAVID,側偳偑採彞偝傟偰偄傞偑,峀偔晛媦偟偰偄傞偲偼偄偄偑偨偄.

僨僶僀僗僪儔僀僶

儅僔儞偵愙懕偝傟傞婡婍傕擔乆恑壔偟偰偄傞.尰嵼巗斕偝傟偰偄傞廃曈憰抲偩偗偱偼側偔,怴偨偵敪柧偝傟偨憰抲傪,尰嵼偺OS偺傕偲偱巊梡偟偨偄偲偄偆梫媮傕懚嵼偡傞.廃曈憰抲傪嬱摦偡傞偵偼,偦偺僜僼僩僂僃傾偑昁梫偲側傞.婎杮揑側傕偺偵娭偟偰偼嵟弶偐傜慻傒崬傫偱偁傞偑,尰嵼憐掕偝傟偰偄側偄傛偆側憰抲偵娭偟偰偼,偦傟傪嬱摦偡傞偨傔偺儖乕僠儞偼OS偵偼憰旛偝傟偰偄側偄.怴偨側廃曈憰抲偑奐敪偝傟傟偽,偦偺儊乕僇乕偼摨帪偵偦傟傪嬱摦偡傞偺偵昁梫側僜僼僩僂僃傾傕奐敪偡傞.偦傟偑僨僶僀僗僪儔僀僶偱偁傞.偦偺堄枴偱,僨僶僀僗僪儔僀僶偼,儅僔儞偲廃曈憰抲偺僀儞僞乕僼僃乕僗傪偮偐偝偳傞僜僼僩僂僃傾/儖乕僠儞偱偁傞偲偄偊傞.廃曈憰抲偺幚岠惈擻偼,偦偺僴乕僪僂僃傾偺惈擻偺傒偵埶懚偡傞偺偱偼側偔,僨僶僀僗僪儔僀僶偺惈擻偵傕埶懚偡傞.僴乕僪僂僃傾偲偟偰偼偱偒偺傛偄廃曈憰抲偱偁偭偰傕,僨僶僀僗僪儔僀僶偺惈擻偑掅偗傟偽僩乕僞儖偺惈擻偼掅偄傕偺偲側傞.傑偨,儊乕僇乕懁傕僨僶僀僗僪儔僀僶傪偙傑傔偵僶乕僕儑儞傾僢僾偟偰偍傝,儐乕僓偲偟偰偼嵟怴偺僨僶僀僗僪儔僀僶傪憰旛偟偰偍偔偙偲偑,惗嶻惈傪崅傔傞忋偱昁梫側慬抲偱偁傞偲偄偊傞.

恾3丂僨僶僀僗僪儔僀僶偺奣擮恾

楙廗栤戣師偺暥復偑愢柧偟偰偄傞梡岅傪夝摎孮傛傝慖傋.

a.Windows,Macintosh忋側偳偵偍偄偰,摦夋憸傪嵞惗偡傞偨傔偺僾儔僌僀儞偲偟偰梡偄傜傟傞偙偲偺懡偄僜僼僩僂僃傾.

b,僽儔僂僓側偳偵偼慻傒崬傑偢偵奜晹偵偍偄偨傑傑偺忬懺偱,僨傿僕僞儖僨乕僞偺張棟傪峴偄,偦偺寢壥偩偗傪僽儔僂僓偵栠偡僞僀僾偺僜僼僩僂僃傾,偍傛傃偦偺張棟偺曽幃.

c.3師尦夋憸峔抸偺偨傔偺尵岅,偍傛傃嵞惗梡傾僾儕働乕僔儑儞偺柤慜.

d.僽儔僂僓傗傾僾儕働乕僔儑儞偺撪晹偵慻傒崬傫偱,僨傿僕僞儖僨乕僞曄姺偺婡擻傪晅壛偡傞僞僀僾偺傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩僂僃傾.

e,僐儞僺儏乕僞杮懱偵愙懕偝傟偨奺庬僴乕僪僂僃傾傪嬱摦偡傞偨傔偺怣崋傗僨乕僞傪嶌惉偡傞応崌偵梡偄傜傟傞,偦傟傜偺僴乕僪僂僃傾愱梡偺僜僼僩僂僃傾.

乹夝摎孮乺

傾.僿儖僷乕傾僾儕働乕僔儑儞

僀.僴僀僷乕傾僾儕働乕僔儑儞

僂.QuickTime岺.Quick C僆.僨僶僀僗僪儔僀僶僇.VRML僉.僾儔僌僀儞僋.僾儔僌僗乕僣

偙偙偑億僀儞僩!

僐儞僺儏乕僞偑幚峴偱偒傞偺偼婡夿岅偱昞尰偝傟偨怣崋楍偺傒偱偁傞.恖娫偑婰弎偟偨僾儘僌儔儉傪婡夿岅偵曄姺偡傞栶妱傪扴偆僣乕儖傪.僐儞僷僀儔偲屇傇.

僐儞僺儏乕僞尵岅

掅悈弨尵岅,崅悈弨尵岅偙偺応崌偺悈弨(level)偼,乬Sea level(奀敳乯"側偳偵偍偗傞梡朄偲摨偠偔,偁傞婎弨柺偐傜偺乽嫍棧乿傪巜偡尵梩偱偁傝,"grade(摍媺)"偲偄堄枴偱偼側偄偙偲偵拲堄.偟偨偑偭偰,乽崅媺尵岅乿偲偄偆栿岅偼岆栿偱偁傞偲偄偊傞.

崅悈弨尵岅偲掅悈弨尵岅

僐儞僺儏乕僞傪梡偄偰偝傑偞傑側張棟傪峴偆偵偼僜僼僩僂僃傾偑昁梫偲側傞偑,偙偺僜僼僩僂僃傾傪嶌惉偡傞偨傔偵巊傢傟傞婰崋宯楍偺偙偲傪僐儞僺儏乕僞尵岅偲屇傇.

僐儞僺儏乕僞尵岅偺暘椶曽朄偼偝傑偞傑偱偁傞.傑偢,恖娫偵偲偭偰偳傟傎偳傢偐傝傗偡偄(埖偄傗偡偄)偐偵傛偭偰暘椶偡傞側傜偽,掅悈弨尵岅偲崅悈弨尵岅偵暘椶偱偒傞.僐儞僺儏乕僞偺悽奅偵偍偄偰掅悈弨偲偄偆尵梩傪巊偆応崌,偦傟偼乽婡夿偵嬤偄乿偲偄偆堄枴偱偁傝,媡偵崅悈弨偲偄偆応崌偼乽傛傝恖娫偵嬤偄乿偲偄偆堄枴偱偁傞.偮傑傝,掅悈弨尵岅偲偼,婡夿偵嬤偄尵岅偺偙偲偱偁傝,崅悈弨尵岅偲偼恖娫偵嬤偄尵岅偱偁傞.傾僙儞僽儔尵岅偲婡夿岅傪掅悈弨尵岅偲屇傃,偦傟傜埲奜偺偡傋偰偺僐儞僺儏乕僞尵岅傪崅悈弨尵岅偲屇傇.

傾僙儞僽儔尵岅婡夿岅

恾1丂掅悈弨尵岅偲崅悈弨尵岅

僜乕僗僾儘僌儔儉(尨巒僾儘僌儔儉):

僾儘僌儔儅偑.偁傞尵岅巇條偺傕偲偱婰弎偟偨僥僉僗僩僼傽僀儖CPUCentralProoessing Unit:拞墰張棟憰抲

僀儞僞僾儕僞尵岅偲僐儞僷僀儔尵岅

僐儞僺儏乕僞尵岅偱彂偐傟偨僾儘僌儔儉傪幚嵺偵摦偐偡偨傔偵偼,偦偺僾儘僌儔儉偺婰崋楍傪婡夿岅偵曄姺偟側偔偰偼側傜側偄偑,偙偺曄姺偺巇曽偵傛偭偰僐儞僺儏乕僞尵岅傪暘椶偡傞偙偲傕偱偒傞.

巹偨偪偑僐儞僺儏乕僞尵岅傪梡偄偰婰弎偟偨尦偺婰崋楍偺偙偲傪,僜乕僗僾儘僌儔儉偲屇傇.CPU偑壗傜偐偺曽朄偵傛偭偰,僜乕僗僾儘僌儔儉傪幚峴偱偒傞宍幃偵曄姺偡傞昁梫偑偁傞.

僀儞僞僾儕僞尵岅

僐儞僷僀儔尵岅

僆僽僕僃僋僩僾儘僌儔儉

儔僀僽儔儕

:杮棃偼乽恾彂娰乿偲偄偆堄枴偱偁傞偑,僐儞僺儏乕僞偺悽奅偱乽儔僀僽儔儕乿偲偄偆応崌偵偼.偁傜偐偠傔奺僐儞僷僀儔偵梡堄偝傟偰偄傞婎杮揑側儖乕僠儞偺偙偲傪巜偡.偨偲偊偽.儌僯僞偺夋柺偵暥帤楍傪昞帵偡傞偨傔偵偼,昗弨擖弌椡儔僀僽儔儕偲屇偽傟傞儖乕僠儞傪屇傃弌偟偰巊偆偲,僾儘僌儔儈儞僌偑娙曋偵側傞.

儕儞僇乕楢學曇廤僾儘僌儔儉

幚峴壜擻僾儘僌儔儉(executable program)

:偙傟傪.loadable program, loadmodule側偳偲屇傉応崌傕偁傞.偦傟偼.幚峴偡傞偨傔偵偼幚峴宍幃偺僼傽僀儖傪庡婰壇忋偺撉傒崬傓(load偡傞)昁梫偑偁傞偙偲偵傛傞.

僜乕僗僾儘僌儔儉傪1峴1峴婡夿岅偵曄姺偟,曄姺偲幚峴傪弴師孞傝曉偟偰偄偔偲偄偆曽朄傪偲傞偺偑僀儞僞僾儕僞尵岅偱偁傞.偙傟偼,椺偊傞側傜偽乽捠栿乿偺傛偆側傕偺偱偁傞.僀儞僞僾儕僞尵岅偺応崌,幚峴宍幃偺僾儘僌儔儉偼巆傜偢,幚峴偡傞偨傃偵曄姺傪峴偆偙偲偵側傞.

僜乕僗僾儘僌儔儉偺婰崋楍傪偡傋偰撉傒崬傫偱偍偄偰,偦傟傜傪堦妵偟偰婡夿岅偵曄姺偡傞曽朄傪偲傞偺偑僐儞僷僀儔尵岅偱偁傞.偙傟偼,乽東栿幰乿偺傛偆側傕偺偱偁傞偲偄偊傞.僐儞僷僀儔尵岅偺応崌,曄姺偟偨屻偵婡夿岅偺婰崋楍偑嶌惉偝傟傞.偙偺婡夿岅宍幃偺僾儘僌儔儉偺偙偲傪僆僽僕僃僋僩僾儘僌儔儉偲屇傇応崌傕偁傞.傑偨,僜乕僗僾儘僌儔儉傪僆僽僕僃僋僩僾儘僌儔儉偵曄姺偡傞偙偲傪乽僐儞僷僀儖偡傞乿偲偄偄,偦偺曄姺偵巊梡偡傞僜僼僩僂僃傾傪僐儞僷僀儔偲偄偆.僆僽僕僃僋僩僾儘僌儔儉偼,偙偺傑傑扨懱偱偼幚峴偡傞偙偲偑偱偒偢,儔僀僽儔儕側偳偺偦偺傎偐偺偝傑偞傑側僾儘僌儔儉偲寢崌偡傞偙偲偵傛偭偰幚峴壜擻側僾儘僌儔儉偲側傞応崌偑懡偄.偙偺寢崌偺偙偲傪儕儞僋偲屇傃,儕儞僋傪幚峴偡傞僾儘僌儔儉偺偙偲傪儕儞僇乕偲屇傇.儕儞僋偑廔傢傞偲,幚峴壜擻僾儘僌儔儉偑姰惉偡傞.

恾2丂僐儞僷僀儖,儕儞僋,僄僋僗僉儏乕僩

尰嵼,僀儞僞僾儕僞尵岅偺悢偼偦傟傎偳懡偔側偄.弮悎側堄枴偱偺僀儞僞僾儕僞尵岅偲偟偰偼Macintosh忋偱梡偄傜傟傞HyperTalk側偳偑偁傞偑,BASIC偺懡偔傕僀儞僞僾儕僞尵岅偲尒側偡偙偲偑偱偒傞.偨偩偟,尰嵼巗斕偝傟偰偄傞懡偔偺BASIC偼,僐儞僷僀儔尵岅偲偟偰傕巊梡偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞.C尵岅偺傎傏偡傋偰偼僐儞僷僀儔宆偺尵岅偱偁傞偑,堦晹偵偼僀儞僞僾儕僞尵岅偲偟偰巊梡偱偒傞傕偺傕偁傞.

僆僽僕僃僋僩巜岦宆尵岅

OOL

object Oriented Language

OOPObject Oriented Peogramming

偦偺傎偐偺尵岅

傑偨,1980擭埲崀偵側偭偰晛媦偟偼偠傔偨傕偺偲偟偰,僆僽僕僃僋僩巜岦宆尵岅偲屇偽傟傞堦孮偺僐儞僺儏乕僞尵岅偑懚嵼偡傞.戙昞揑側傕偺偲偟偰Smalltalk傪嫇偘傞偙偲偑偱偒傞偑,尰嵼偐側傝晛媦偟偰偄傞VisualC++傗VisualBasic偵傕僆僽僕僃僋僩巜岦偺峫偊曽偑慻傒崬傑傟偰偄傞.僆僽僕僃僋僩巜岦宆尵岅偱偄偆偲偙傠偺僆僽僕僃僋僩偲偼.曄

傾儖僑儕僘儉

:墘嶼庤弴

僥儞僾儗乕僩

:拻宆

MFC

Microsoft丂Foundation Class

:Microsoft幮偺尵岅偱偁傞VC++側偳偱梡偄傜傟傞僋儔僗偺儔僀僽儔儕.偦偺懠偺僋儔僗儔僀僽儔儕偲偟偰偼,TOL(Tnink Class Library)側偳偑偁傞.

僀儞僗僞儞僗僋儔僗

悢(抣傪偟傑偭偰偍偔敔偺傛偆側傕偺)偲傾儖僑儕僘儉(儊僜僢僪)偲偑慻傒崌傢偝傟偨傕偺偱偁傞.幚嵺偵僾儘僌儔儉偺拞偱巊傢傟傞僆僽僕僃僋僩偼僀儞僗僞儞僗偲屇偽傟傞傕偺偱偁傝,偙偺僀儞僗僞儞僗傪嶌傞偨傔偺僥儞僾儗乕僩偼僋儔僗偲屇偽傟傞.僋儔僗偼廤崌偑尵岅偵傛偭偰梡堄偝傟偰偍傝,慜弎偺VisualC++偱偼,MFC(Microsoft Foundation Class)偲偄偆柤慜偺僋儔僗廤傪梡偄偰幚嵺偺僆僽僕僃僋僩(僀儞僗僞儞僗)傪嶌偭偰偄偔偙偲偵側傞.椺偊傞側傜偽僋儔僗偼偼傫偙偱偁傝,僀儞僗僞儞僗偼偦偺偼傫偙傪梡偄偰墴偝傟偨報柺偱偁傞.

恾3丂僆僽僕僃僋僩偺奣擮恾

Lingo

:Maoromedia Director偱梡偄傜傟傞僗僋儕僾僩尵岅

偦偺傎偐偵傕,弮悎側堄枴偱偼僐儞僺儏乕僞尵岅偲偼屇偽側偄椶偺張棟庤弴婰弎梡偺婰崋楍偑懚嵼偡傞.偙傟傪傑偲傔偰,僗僋儕僾僩宯偺尵岅偲屇傇応崌傕偁傞.慜弎偺Macintosh忋偺HyperTalk偼僗僋儕僾僩宯偺尵岅偵嬤偄.僗僋儕僾僩宯尵岅偺摿挜偼

嘆婰弎偝傟偨僾儘僌儔儉扨懱偱偼摦嶌偝偣傞偙偲偑偱偒偢,幚嵺偵幚峴偡傞偨傔偵偼偦偺尦偲側偭偨傾僾儕働乕僔儑儞偑player偲偟偰昁梫偲側傞.

嘇嵟廔揑偵CPU偑棟夝壜擻側婡夿岅傊偺曄姺偼,偦偺player偑峴偆.

嘊婰弎宍幃偼偐側傝崅悈弨偱偁傝,僾儘僌儔儉傪愱栧偲偟側偄恖偱傕埖偆偙偲偑偱偒傞.椺偲偟偰偼,VB僗僋儕僾僩,JavaScript,Lingo,側偳傪嫇偘傞偙偲偑偱偒傞.傑偨,儂乕儉儁乕僕偺暥帤懱嵸傗夋憸偲偺楢學忣曬側偳傪婰弎偡傞偨傔

偵梡偄傜傟傞尵岅偲偟偰HTML,3師尦夋憸傪峔抸偡傞偨傔偺彂幃偲偟偰偺VRML側偳傕堦庬偺僐儞僺儏乕僞尵岅偱偁傞偲偄偊傞.

昞1奺庬尵岅

HTML Hyper Text Mark-up Language

VRML Virtual Reality Modeling Language

楙廗栤戣師偺暥復偺仩傪杽傔傞揔摉側岅嬪傪夝摎傛傝慖傋.

僐儞僺儏乕僞尵岅偱,恖娫偑捠忢巊偭偰偄傞尵岅偵傛傝嬤偄傕偺傪[a.]偲屇傃,婡夿岅偵嬤偄傕偺傪[b.]偲屇傇.[b.]偲偟偰偼[c.]偑偁傞.傑偨,尰嵼梡偄傜傟偰偄傞傎偲傫偳偺僐儞僺儏乕僞尵岅偼[a.]偵暘椶偝傟傞.[a.]偼,偝傜偵[d.]偲[e.]偵暘椶偝傟傞.[d.]偲偼,僜乕僗僾儘僌儔儉傪1峴1峴捈愙揑偵曄姺偟,幚峴傪弴師孞傝曉偡僞僀僾偺尵岅偱偁傞.傑偨[e.]偼,僆僽僕僃僋僩偲屇偽傟傞婡夿岅偺僾儘僌儔儉傪嶌惉偟,偦傟傪偝傜偵儕儞僋偟偰幚峴宍幃偺僾儘僌儔儉僼傽僀儖傪嶌惉偡傞僞僀僾偺僐儞僺儏乕僞尵岅偱偁傞.

乹夝摎孮乺

傾,僐儞僷僀儔尵岅

僀.僐儞僷僩儔尵岅

僂.僀儞僞僾儕僞尵岅

岺.崅悈弨尵岅僆,掅悈弨尵岅僇.崅擻椡尵岅僉.掅擻椡尵岅僋.婡夿岅働.帺慠尵岅

偙偙偑億僀儞僩!

儅僗栚(僙儖)偵擖椡偟偨暥帤楍傗悢抣側偳偺僨乕僞傪廤寁偟偨傝昞傗僌儔僼弌椡偟偨傝偡傞栶妱傪扴偆偺偑,僗僾儗僢僪僔乕僩偱偁傞.偝傜偵戝偒側僨乕僞傪岠棪揑偵張棟偡傞応崌偵偼,DBMS(僨乕僞儀乕僗娗棟僔僗僥儉)傪巊梡偡傞.

僗僾儗僢僪僔乕僩

僙儖

:尦棃偼乽嵶朎乿乽彫晹壆乿側偳偲偄偆堄枴偱偁傞偑,僗僾儗僢僪僔乕僩偵偍偗傞堦偮傂偲偮偺僠乕僞擖椡梡偺儅僗栚傪偙偆屇傇.

Excel

:Miorosoft幮偑奐敪偟偨昞寁廤僜僼僩僂僃傾

儅僋儘

僗僾儗僢僪僔乕僩

僐儞僺儏乕僞傪梡偄偰峴偆張棟嬈柋偼,婎杮揑偵偼僨乕僞偺婰榐偍傛傃墘嶼張棟偵暘偗傞偙偲偑偱偒傞.偟偐偟,偪傚偭偲偟偨廤寁寁嶼傗屄悢寁嶼側偳傪偡傞偨傔偵,傢偞傢偞僾儘僌儔儉尵岅傪梡偄側偔偰偼側傜側偄偺偱偼柺搢偱偁傞.偲偼偄偊,揹戩偱峴偆偵偼彮乆暋嶨偡偓傞廤寁張棟側偳傕懡悢懚嵼偡傞.偦偺傛偆側偲偒偵岠壥揑側偺偑僗僾儗僢僪僔乕僩偲屇偽傟傞傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩僂僃傾偱偁傞.僗僾儗僢僪僔乕僩偲偄偆柤偼,峀偘傜傟偨巻偲偄偆堄枴偱偁傝,擔杮岅偱昞寁嶼僜僼僩偲屇偽傟傞偙偲傕偁傞.婎杮揑偵偼僙儖偲屇偽傟傞儅僗栚偺拞偵僨乕僞傪擖椡偟,梡堄偝傟偰偄傞寁嶼幃傗娭悢傪梡偄偰墘嶼張棟傪峴偆偨傔偺傕偺偱偁傞.

奺僙儖偵偼,屌桳偺斣崋偑偮偗傜傟偰偍傝,偦偺斣崋傪巜掕偡傞偙偲偵傛傝寁嶼幃傪慻傫偱寁嶼張棟傪峴偆偙偲偑偱偒傞.僙儖A1乣A5偵悢抣偑擖椡偝傟偰偄傞応崌,僙儖A6偵乽=SUM(A1:A5)(傑偨偼,=A1+A2+A3+A4+A5)乿偲擖椡偡傞偲,偦偙偵寁嶼偝傟偨抣偑戙擖偝傟傞.偙偺SUM()側偳偺偙偲傪儚乕僋僔乕僩娭悢,傑偨偼扨偵娭悢偲屇傇.堦斒揑側僗僾儗僢僪僔乕僩偵偼,偙偺傛偆側娭悢偑100埲忋偁傝,拞偵偼暋嶨側摑寁揑専掕張棟側偳傪峴偆偙偲偑偱偒傞娭悢傕偁傞.

寁嶼張棟埲奜偵傕,僗僾儗僢僪僔乕僩偵偼偄偔偮偐偺曋棙側婡擻偑晅壛偝傟偰偄傞.偦偺堦偮偵,昞慻傒偺婡擻偑嫇偘傜傟傞.僗僾儗僢僪僔乕僩偵偲偭偰偼摼堄側張棟偱偁傞偲偄偊傞.

偝傜偵,僨乕僞偺僌儔僼壔偵傕,僗僾儗僢僪僔乕僩偑栶偵棫偮.尰嵼嵟傕晛媦偟偰偄傞僗僾儗僢僪僔乕僩偱偁傞Excel偵偼,悢廫庬椶傕偺僌儔僼偺婎杮宍幃偑梡堄偝傟偰偍傝,儐乕僓偑僨乕僞偺斖埻傪巜掕偟偰僌儔僼偺宍幃傪慖戰偡傞偩偗偱娙扨偵僌儔僼傪嶌惉偟偰偔傟傞.僌儔僼偺戝偒偝傗暥帤偺戝偒偝,幉栚惙傝偺懪偪曽側偳偼,曄峏偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞.

PC忋偱峀偔晛媦偟偰偄傞僗僾儗僢僪僔乕僩偲偟偰偼,Excel傗Lotus123側偳偑偁傞.傑偨,UNIX儚乕僋僗僥乕僔儑儞忋偱偼WINGZ側偳偺僗僾儗僢僪僔乕僩偑梡偄傜傟偰偄傞.儅僋儘僗僾儗僢僪僔乕僩偵偼,晛捠儅僋儘偲屇偽傟傞婡擻偑晅悘偟偰偄傞.儅

(a)娭悢(Avera扅e)偺巊梡椺

(C)僌儔僼偺椺

(b)昞慻傒偺椺

恾1丂Excel偺椺

僋儘偺棙梡宍懺偵偼偝傑偞傑側傕偺偑偁傞偑,戝偒偔暘偗偰師偺擇偮偵暘椶偡傞偙偲偑偱偒傞.

仠儅僋儘傪婰榐偡傞丂偁偨偐傕僥乕僾儗僐乕僟乕偵婰榐偡傞偐偺傛偆偵,儐乕僓偑峴偆庤弴傪婰榐偟偰偄偔.摨偠嶌嬈傪壗搙傕峴偆応崌,偦偺憖嶌傪儅僋儘偲偟偰婰榐偝偊偟偰偍偗偽,屻偼儅僋儘偺幚峴傪巜帵偡傞偩偗偱,偦偺嶌嬈偑峴傢傟傞.

仠儅僋儘傪婰弎偡傞丂儅僋儘偼堦庬偺尵岅偱偁傞偺偱,儐乕僓偑僉乕儃乕僪傪巊偭偰帺暘偱婰弎偡傞偙偲偑偱偒傞.尵岅偲偟偰偼旕忢偵娙扨側傕偺偱偁傞偺偱,旕僾儘僌儔儅偱偁偭偰傕梕堈偵廗摼偑壜擻偱偁傞.傑偨,尵岅偺慡懱憸傪攃埇偟偰偄傞昁梫傕側偔,昁梫側張棟庤弴偵娭偟偰

恾2丂儅僋儘偺椺

偺傒偺抦幆偑偁傟偽乽僾儘僌儔儉乿傪慻傓偙偲偑偱偒傞.

僨乕僞儀乕僗DB.DataBase

DBMS

Data Base Managing System

:僨乕僞儀乕僗娗棟僔僗僥儉

DDL

Data Description Language

:僨乕僞婰弎尵岅

DML

Data Manipulatio

nLanguage:僨乕僞憖嶌尵岅

僥僞儀乕僗

戝検偺僨乕僞傪岠棪傛偔娗棟偡傞偨傔偵偼,傗偼傝僨乕僞娗棟愱梡偺僜僼僩僂僃傾偑昁梫偲側傞.偙偺応崌偵梡偄傜傟傞僜僼僩僂僃傾偑,DBMS偲屇偽傟傞傕偺偱偁傞.堦斒偵DB偲徣棯偝傟傞偺偼DataBase偱偁傝,偦傟傪娗棟偡傞偨傔偺僜僼僩僂僃傾傪DBMS偲屇傫偱嬫暿偡傞応崌偑懡偄.PC偺暘栰側偳偱偼娙棯壔偟偰僨乕僞儀乕僗僜僼僩側偳偲屇傇応崌傕偁傞.DBMS偺庡梫婡擻偲偟偰偼,嘆僨乕僞婰弎,嘇僨乕僞憖嶌偺擇偮偑嫇偘傜傟傞.僨乕梉儀乕僗僿偺僨乕僞捛壛傗曄峏傪峴偆偨傔偵奺DBMS偵梡堄偝傟偰偄傞柦椷彂幃傪DDL偲屇傃,僨乕僞偺嶲徠傗拪弌傪峴偆彂幃傪DML偲屇傇応崌傕偁傞.

恾3丂僨乕僞儀乕僗偺奣擮恾

SQL

Structured Ouery Language:峔憿壔栤偄崌傢偣尵岅

DBMS傪棙梡偡傞偙偲偵傛偭偰,戝検偵側偭偨僨乕僞偺娗棟傪恖娫偑捈愙峴偆偺偱偼側偔,僜僼僩僂僃傾傪梡偄偰娗棟偡傞偙偲偑壜擻偵側傞.僨乕僞廳暋偺僠僃僢僋,曄峏偺娗棟,婡枾曐岇側偳偼埖偆僨乕僞審悢偑戝検偵側傟偽側傞傎偳暋嶨壔偡傞.偦傟傜傪堦庤偵娗棟偟偰偔傟傞僜僼僩僂僃傾偑DBMS偱偁傞.椺偊傞側傜偽,儐乕僓偑僨乕僞儀乕僗傪嶲徠偟傛偆偲偡傞応崌偵偼,DBMS偵懳偟偰栤崌傢偣傪峴偄,DBMS偑偦偺栤崌傢偣傪張棟偟偰儐乕僓偵懳偟偰僨乕僞偺堦晹傪昞帵偡傞偲偄偆宍偱偁傞.廬棃,戝宆婡忋偱偼,偦偺傛偆側DBMS傊偺栤崌傢偣傪峴偆偨傔偺尵岅偲偟偰SQL偑梡偄傜傟偰偍傝,尰嵼偱傕SQL宍幃偱偺栤崌傢偣傪峴偆偙偲偑壜擻偱偁傞.

![]()

恾4丂SQL偺椺

撪晹儌僥儖,奜晹儌僥儖,奣擮儌僨儖

僨乕僞儀乕僗偵偍偗傞僨乕僞偺挋憼宍幃偺偙偲傪撪晹儌僨儖偲屇傇応崌偑偁傞.廬棃,戝宆婡側偳偱梡偄傜傟偰偄偨DBMS偱偼,嶌惉偝傟偨

![]()

DB傪偦偺僨乕僞峔憿偺峔抸曽幃偵傛偭偰嘆栘峔憿僨乕僞儀乕僗,嘇栐峔憿僨乕僞儀乕僗,嘊娭學峔憿僨乕僞儀乕僗側偳偵暘椶偟偰偄偨偑,尰嵼偱偼傎傏偡傋偰偺DB偑娭學峔憿僨乕僞儀乕僗偺儊僜僢僪偱峔抸偝傟偰偄傞.栘峔憿僨乕僞儀乕僗栐峔憿僨乕僞儀乕僗娭學峔憿僨乕僞儀乕僗

恾5丂栘峔憿.栐峔憿偺奣擮恾

偦傟偵懳偟偰,儐乕僓偐傜尒偨僨乕僞儀乕僗偺棙梡宍懺偺偙偲傪奜晹儌僨儖偲屇傇.椺偊傞側傜偽,奜晹儌僨儖偲偼,僨乕僞儀乕僗傪乽偳偺傛偆側憢偐傜傒傞偐乿偲偄偆,憢偺宍偺偙偲偱偁傞.傑偨,僨乕僞儀乕僗峔抸偼,尰幚悽奅偵懚嵼偡傞僨乕僞傪偳偺傛偆偵懆偊傞偺偐偲偄偆偙偲偵抂傪敪偡傞傢偗偱偁傞偑,偙偺乽尰幚悽奅偐傜,偳偺傛偆側僨乕僞傪,偳偺傛偆側宍幃偱廍偭偰偔傞偺偐乿偲偄偆婎杮揑側峫偊曽傪奣擮儌僨儖偲屇傇.偨偲偊偽,乽婇嬈DB乿傪嶌惉偟傛偆偲峫偊偨偲偒偵乽幮挿偺庯枴乿傗乽偦偺夛幮偺僩僀儗偺悢乿側偳傪惙傝崬傓昁梫偑偁傞偺偐側偄偺偐,偲偄偆偙偲偑奣擮儌僨儖偵偁偨傞偲偄偊傞.

儕儗乕僔儑僫儖僨僞儀乕僗+

娭學峔憿僨乕僞儀乕僗偺婎杮揑側峫偊曽偼,偡傋偰偺僨乕僞傪扨弮側2師尦偺昞偱峔惉偟偰偍偄偰,偦偺昞偲昞偺娫偺娭學傪婰弎偡傞偙偲偵傛偭偰僨乕僞儀乕僗傪峔抸偟偰偄偔偲偄偆傕偺偱偁傞.楙廗栤戣

師偺暥復偑愢柧偟偰偄傞梡岅傪夝摎孮偐傜慖傋.

a.尰幚悽奅偵懚嵼偡傞庡戣傪偳偺傛偆側宍幃偱廂廤偡傞偐偲偄偆僀儊乕僕.

b.幚嵺偵廂廤偟偨僨乕僞傪,偳偺傛偆側僨乕僞峔憿傪梡偄偰婰榐偡傞偐偲偄偆嬶懱揑側曽朄.

c.嶌惉偡傞僨乕僞儀乕僗傪,偳偺傛偆偵嶲徠偟偨傝拪弌偟偨傝偡傞偐偲偄偆棙梡宍懺.

d,僨乕僞儀乕僗偵傾僋僙僗偟偰僠乕僞偺嶲徠傗拪弌傪峴偆偲偒偵梡偄傜傟傞尵岅偺憤徧.僨乕僞憖嶌尵岅.

e.僨堦梉儀乕僗僿偺怴婯僠乕僞偺捛壛側偳傪峴偆偲偒偵梡偄傜傟傞尵岅偺憤徧.僨乕僞婰弎尵岅,

乹夝摎孮>

傾.撪晹儌僨儖

僀.僩僢僾儌僨儖

僂.奜晹儌僨儖

僄.僗乕僷乕儌僨儖僆.奣擮儌僨儖僇.DDL僉.DDI僋.DML働.DHL

偙偙偑億僀儞僩!

僀儞僞乕僱僢僩偼,抧媴婯柾偱揥奐偝傟偰偄傞暘嶶奐曻宆峀堟捠怣僔僗僥儉偱偁傞.僀儞僞乕僱僢僩偱偼,揹巕儊乕儖,僼傽僀儖揮憲,WWW,僱僢僩僯儏乕僗,墦妘儘僌僀儞側偳偺婡擻傪棙梡偡傞偙偲偑偱偒傞.

僀儞僞乕僱僢僩lnternet

WWW

World Wide Web

僱僢僩僯儏乕僗(netnews)

:僯儏乕僗僌儖乕僾(news group)傕摨偠堄枴偱梡偄傜傟傞.

僀儞僞乕僱僢僩偺5戝婡擻

僥儖僱僢僩(Telnet)

:墦妘儘僌僀儞(remote login)偺偨傔偺柦椷傪偙偆屇傇

僀儞僞乕僱僢僩儊乕儖

僼傽僀儖揮憲

HTTP

Hyper Text Transfer Protoool

僀儞僞乕僱僢僩偲偼

僀儞僞乕僱僢僩偲偼,暘嶶奐曻宆峀堟僱僢僩儚乕僋偺幚尰宍偺堦偮偱偁傞.僀儞僞乕僱僢僩偲偄偆偲儂乕儉儁乕僕傪巚偄晜偐傋傞恖偑懡偄偑,僀儞僞乕僱僢僩偺婡擻偼儂乕儉儁乕僕偩偗偱偼側偄.悽奅拞偺儂乕儉儁乕僕偐偔傕偺憙偺傛偆偵楢寢偟偰偄傞忬懺傪徧偟偰WWW偲屇傫偱偄傞偑,偙傟偼僀儞僞乕僱僢僩偺婡擻偺堦晹偵偡偒側偄.堦斒偵,僀儞僞乕僱僢僩偺5戝婡擻偲偟偰,WWW,僀儞僞乕僱僢僩儊乕儖,僼傽僀儖揮憲,僱僢僩僯儏乕僗,僥儖僱僢僩傪嫇偘傞応崌偑懡偄.

WWW

WWW偼慜弎偺偲偍傝儂乕儉儁乕僕偺廤傑傝偱偁傞.偙傟偼,HTTP偲屇偽傟傞僾儘僩僐儖偵傛偭偰幚尰偝傟偰偄傞婡擻偱偁傝,娙扨偵偄偆偲暋悢偺儂乕儉儁乕僕偺娫偵儕儞僋偑挘傜傟偰偄偰偮偓偮偓偲堏摦偱偒傞婡擻偺偙偲傪偄偆.儕儞僋傪偨偳偭偰偮偓偮偓偲堏摦偟偰偄偔偙偲傪,僱僢僩僒乕僼傿儞偲屇傇応崌傕偁傞.僴僀僷乕僥僉僗僩偲偼,乽塮憸傗壒惡,偝傜偵偼僕儍儞僾愭偺傾僪儗僗側偳傪傕揬傝偮偗傞偙偲偑偱偒傞偺偩偐傜,偨偩偺暥彂偱偼側偄!乿偲懆偊偰偍偗偽廫暘偱偁傞.

恾1丂僀儞僞乕僱僢僩偺5戝婡擻奣擮恾

恾2丂WWW偺奣擮恾

僾儘僩僐儖

:protocol捠怣婯栺乽捠怣偵偍偗傞寛傑傝偙偲乿,捠怣偵偍偄偰偼,憲怣懁偲庴怣懁偑乽嫟捠偟偨儖乕儖乿偵偺偭偲偭偨僠乕僞傪巊偆昁梫偑偁傞偑,僾儘僩僐儖偲偼,偦偺乽儖乕儖乿偺偙偲傪巜偡.

僱僢僩僒乕僼傿儞

:偦傟偧傟偺儂乕儉儁乕僕偺娫偵挘傜傟偰偄傞乽儕儞僋乿傪師偮偓偲偨偳偭偰偄偔偙偲.

僴僀僷乕僥僉僗僩 Hyper Text

HTML

僴僀僷乕僥僉僗僩傪婰弎偡傞偨傔偺婰弎宍幃(尵岅)傪,HTML偲屇傇.儂乕儉儁乕僕偼偡傋偰偙偺HTML傪梡偄偰婰弎偝傟偰偍傝,偦傟傪HTML暥彂偲屇傇.HTML暥彂偼,捠忢偺僄僨傿僞(儚乕僾儘偺娙堈斉偺傛偆側僜僼僩.暥帤楍傪昞帵偟曇廤偡傞偨傔偺僣乕儖)偱尒傞偲,偨偩偺暥帤偺梾楍偵偡偓側偄偑,偙傟傪僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓傪梡偄偰昞帵偝偣傞偲,夋憸傗壒惡,僴僀僷乕儕儞僋側偳偑昞尰偝傟傞.

僀儞僞乕僱僢僩僾儔僂僓

僽儔僂僓偼墈棗僜僼僩偲栿偝傟偰偄傞傕偺偱偁傝,娙扨偵偄偆偲乽昞帵偡傞偩偗偱,曇廤偟偨傝偡傞偙偲偼偱偒側偄儚乕僾儘乿偲偄偆堄枴偱偁傞.尰嵼,僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓偵偼擇戝惃椡偑偁傞.堦偮偼Netscape Navigator偱偁傝,傕偆堦偮偑Intemet Explorer偱偁傞.

恾3丂Netscape偲MSIE偺恾

HTML

Hyper Text Markup Language

僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僒

lntene tbrowser

:墈棗僜僼僩

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

NNTP

Net News Transfer Protocol

:娙堈儊乕儖揮憲僾儘僩僐儖

僀儞僞乕僱僢僩儊乕儖,僱僢僩僯儏乕僗

僀儞僞乕僱僢僩傪棙梡偟偰E-mail傪憲傞偲偒偵巊梡偝傟傞僾儘僩僐儖偑,SMTP(Simple丂Mail丂Transfer丂Procotol)偱偁傞.乽Simple乿偲偄偆扨岅偑巊傢傟偰偄傞傢傝偵偼,幚偵偝傑偞傑側偙偲偑偱偒傞.僥僉僗僩暥彂偼傕偪傠傫偺偙偲,壒惡,夋憸,僾儘僌儔儉側偳,偍傛偦僐儞僺儏乕僞偱埖偆偙偲偑偱偒傞僨乕僞偼,傎偲傫偳偡傋偰揧晅儊乕儖偲偟偰憲怣偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞.傑偨,JPEG宍幃側偳偺夋憸偱偁傟偽,儊乕儖傪庴怣偟偨偦偺応偱尒傞偙偲偑偱偒傞.偙偺SMTP庤弴傪棙梡偟偰,婰帠偺攝怣傪峴偆偺偑僱僢僩僯儏乕僗偱偁傞.婰帠偲偄偭偰傕幚嵺偵偼,悽奅偺扤偐偑搳峞偟偨儊乕儖偱偁傞.僱僢僩僯儏乕僗傪埖偆偨傔偺僾儘僩僐儖傪,NNTP偲屇傇偑,婡擻偼SMTP偲傎傏摨偠偱偁傞.

URL Uniform Resource Locator

URL

僀儞僞乕僱僢僩儊乕儖傪憲傞応崌偵巊偆傾僪儗僗傗,儂乕儉儁乕僕偺強嵼埵抲傪帵偡傾僪儗僗偼,URL偲偄偆宍幃偵摑堦偝傟偰偄傞.URL偺嵟弶偺梫慺偼,巊梡偡傞僾儘僩僐儖柤傪昞偟偰偄傞.偦傟偵懕偄偰://偺

![]()

恾4丂URL偺梫慺

NIC Network Information Oenter

嬫愗傝暥帤偑擖傝,偦偺屻偵屄乆偺傾僪儗僗偑婰嵹偝傟偰偄傞.

傾僪儗僗偺嵟屻偺晹暘偼,奺崙偺NIC偑娗棟偟偰偄傞慻怐庬暿傗崙柤偺棯崋偑婰嵹偝傟傞.偨偲偊偽,JPNIC偑娗棟偟偰偄傞擔杮崙撪偺婡娭偲偟偰偼,埲壓偺傕偺偑偁傞.

専嶕儁乕僕Search engine

FTP

File Transfer Protocol

傾乕僉乕

Arcnie:

"傾乕僠乕"偲撉傓応崌傕偁傞.

lSOl

nternational Standard Organizatlon

:崙嵺昗弨壔婡峔

OSl

Open System Interconnection

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

:乽僀儞僞乕僱僢僩乿偲偄偆柤慜偺桼棃偲側偭偰偄傞婎杮僾儘僩僐儖.僀儞僞乕僱僢僩忋偱揱憲偝傟傞僨傿僕僞儖怣崋偼,捠忢偼偙偺僾儘僩僐儖偵弨嫆偟偰偄傞.

PPP

Point to Point Protocol

専嶕儀乕僕,FTP,傾乕僉乕

僀儞僞乕僱僢僩偱偼,悽奅拞偱岞奐偝傟偰偄傞偝傑偞傑側僠乕僞傗僾儘僌儔儉傪揮憲偟偰帺暘偺儅僔儞忋偵傕偭偰偔傞偙偲偑偱偒傞.偙傟偼僼傽僀儖揮憲偲屇偽傟,娗棟偡傞偨傔偺僾儘僩僐儖偼FTP偲屇偽傟傞.偟偐偟幚嵺偵偼,偳偙偵壗偺僼傽僀儖偑偁傞偺偐傪抦偭偰偍偐側偗傟偽偦偺傾僪儗僗傪巜掕偟偰僼傽僀儖揮憲偡傞偙偲偼偱偒側偄.僀儞僞乕僱僢僩忋偱偺儂乕儉儁乕僕偺専嶕偼,専嶕儁乕僕偱幚峴偡傞偙偲偑偱偒傞偑,偙傟偲摨偠婡擻傪幚尰偟偰偄傞偺偑,僼傽僀儖専嶕僾儘僌儔儉偱偁傞傾乕僉乕偱偁傞.

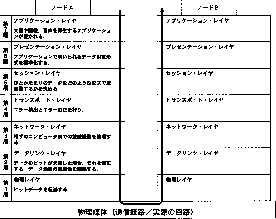

TCP/IP

僀儞僞乕僱僢僩偵傛傞捠怣偼,ISO偵傛傞OSI嶲徠儌僨儖偵弨嫆偟偰偄傞.僨傿僕僞儖怣崋偺憲怣偵娭偡傞僾儘僩僐儖偼TCP/IP偲屇偽傟傞偑,偙傟偼OS1嶲徠儌僨儖偲偼惓妋偵偼懳墳偟偰偄側偄.捠忢偼,OSI嶲徠儌僨儖偺拞偺乽僱僢僩儚乕僋憌乿偵懳墳偡傞僾儘僩僐儖偑IP偱偁傝,乽僩儔儞僗億乕僩憌乿偵懳墳偡傞偺偑TCP偱偁傞偲夝庍偝傟傞.僀儞僞乕僱僢僩愙懕傪峴偆儅僔儞懁偱僜僼僩僂僃傾揑偵娗棟偟側偔偰偼側傜側偄偺偼,偙偺TCP/IP憌傛傝傕忋埵偺憌偵娭楢偡傞僾儘僩僐儖偱偁傞.偟偨偑偭偰,TCP/IP僾儘僩僐儖傪埖偆僜僼僩僂僃傾偼屄乆偺儅僔儞懁偵梡堄偝傟偰偄側偔偰偼側傜側偄.傑偨,岞廜夞慄傪梡偄偰僀儞僞乕僱僢僩愙懕偡傞応崌偵偼,偦偺揹榖偑偮側偑偭偰偄傞忬懺偺偲偒偵偺傒愙懕偑峔抸偝傟傞偙偲偵側傞.偦傟傪僟僀儎儖傾僢僾IP愙懕偲屇傇.偙傟偼,PPP偲屇偽傟傞僾儘僩僐儖偵傛偭偰惂屼偝傟傞.偨偩偟Windows宯偺儅僔儞忋偵偍偄偰偼,PPP偼乽僟僀儎儖傾僢僾傾僟僾僞乿偱幚尰偝傟偰偄傞.

恾5丂0SI 7憌儌僨儖偺恾

壓偺a.乣e.偺捠怣僒乕價僗偺婎慴偲側傞僾儘僩僐儖柤徧傪夝摎孮傛傝慖傋.

a.儂乕儉儁乕僕

b.僀儞僞乕僱僢僩儊乕儖

C.僼傽僀儖揮憲

d.僱僢僩僯儏乕僗

e.墦妘儘僌僀儞

<夝摎孮乺傾.HTTP

僀.HPP

僂.SMTP岺.FTP僆.DTP僇.NNTP僉.Telnet僋.Tellog

偙偙偑億僀儞僩!

僀儞僩儔僱僢僩偲偼,TCP/IP傪妀偲偟偨僀儞僞乕僱僢僩媄弍傪梡偄偰LAN傪峔抸偡傞偙偲偱偁傞.偙傟偵傛偭偰僀儞僞乕僱僢僩偲摨偠娐嫬傗僜僼僩僂僃傾傪梡偄偰,幮撪捠怣栐側偳偵傾僋僙僗偡傞偙偲偑壜擻偲側傞.

僀儞僩儔僱僢僩intranet

WAN

Wide Area Network

:峀堟捠怣栐

LAN

Looal Area Network:峔撪捠怣栐

僀儞僞乕僱僢僩偲僀儞僩儔僱僢僩

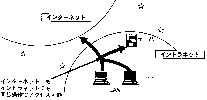

Inter偲Intra偲偄偆擇偮偺愙摢岅偼,乽憡屳偺(=inter)乿偲乽撪晹偺(=intra)乿偲偄偆堄枴偺堘偄傪傕偭偰偄傞.僀儞僞乕僱僢僩偑偦傟偧傟偺乽彫暥帤偺intenet乿娫偺憡屳愙懕傪昞偡偺偵懳偟偰,僀儞僩儔僱僢僩偼偦偺偦傟偧傟偺堟撪偱偺僱僢僩儚乕僋愙懕偺偙偲傪昞偡.偟偐偟,廬棃偙偺傛偆側梡岅偑傎偐偵側偐偭偨傢偗偱偼側偔,WAN偲LAN偲偄偆梡岅偑懚嵼偟偰偄傞.LAN偲僀儞僩儔僱僢僩偺堘偄偼,慜幰偑扨側傞捠怣愙懕偺棙梡宍懺傪昞偡梡岅偱偁傞偺偵懳偟偰,屻幰偑乽TCP/IP傪婎杮偲偟偨僀儞僞乕僱僢僩媄弍偦偺傕偺傪梡偄偰LAN傪峔抸偡傞乿偲偄偆堄枴傪桳偟偰偄傞偙偲偵偁傞.

恾1丂僀儞僩儔僱僢僩偺奣擮恾

Web僒乕僶

僎乕僩僂僃僀

僼傽僀傾僂僅乕儖僎乕僩僂僃僀僒乕僶

僌儖乕僼僂僃傾

僒乕僶

暥彂僒乕僶

僥乕僞儀乕僗僒乕僶僋儔僀傾儞僩

幮撪偺捠怣栐(婇嬈撪LAN)偵傾僋僙僗偡傞偺偵,僀儞僞乕僱僢僩偱梡偄偰偄傞傕偺偲摨偠僽儔僂僓傗儊乕儔傪巊偆偙偲偑偱偒傟偽,棙曋惈偼憹戝偡傞.奜晹僿傾僋僙僗偟偨傝,奜晹偐傜偺僨乕僞傪庴偗庢偭偨傝偡傞偲偒偵巊偆傾僾儕働乕僔儑儞偲,幮撪偱偺僱僢僩儚乕僋偱梡偄傞傾僾儕働乕僔儑儞偑摨偠偱偁傞傎偆偑曋棙偱偁傞偺偼摉慠偱偁傞.

僀儞僩儔僱僢僩偺婎杮峔惉

僀儞僩儔僱僢僩偺峔惉梫慺偲偟偰偼,Web僒乕僶,僎乕僩僂僃僀,僼傽僀傾僂僅乕儖,僎乕僩僂僃僀僒乕僶,僌儖乕僾僂僃傾僒乕僶,暥彂僒乕僶,僨乕僞儀乕僗僒乕僶側偳偺僒乕僶孮,偍傛傃僋儔僀傾儞僩偲側傞屄乆

偺儅僔儞側偳偑嫇偘傜傟傞.偙傟傜偼LAN宱桼偵傛傞僋儔僀傾儞僩僒乕僶宆暘嶶忣曬僔僗僥儉傪宍惉偡傞.

恾2丂僀儞僩儔僱僢僩偺婎杮峔惉恾

婇嬈撪偵偡偱偵LAN娐嫬峔抸偵昁梫側僴乕僪僂僃傾偑懚嵼偟偰偄傞偺偱偁傟偽,奺僒乕僶梡偲偟偰愱梡偺儅僔儞傪峸擖偡傞昁梫偼側偔,扨偵婛懚偺儅僔儞傪僒乕僶偲偟偰棙梡偡傞偩偗偱嵪傓応崌偑懡偄.傑偨,廬棃偺LAN娐嫬偵偍偄偰偼僋儔僀傾儞僩儅僔儞懁偱摦偔傾僾儕働乕僔儑儞傕偝傑偞傑偱偁傝,偦傟傜偺巊梡曽朄偵娭偟偰傕暿乆偵廗摼偟側偗傟偽側傜側偐偭偨偑,僀儞僩儔僱僢僩偵偍偄偰偼,偦傟傜偺僌儖乕僾僂僃傾傾僾儕働乕僔儑儞偺婡擻傕僽儔僂僓偺夋柺偐傜棙梡偡傞偙偲偑壜擻偵側傞偲偄偆棙揰傕偁傞.

僌儖乕僾僂僃傾偲偺楢実

幮撪忣曬僔僗僥儉偵偍偄偰拞妀揑栶妱傪側偡偺偼,僨乕僞儀乕僗僔僗僥儉傗僌儖乕僾僂僃傾偲屇偽傟傞儈僪儖僂僃傾偱偁傞,偨偲偊偽,嘆幮撪忣曬偺宖帵斅,嘇揹巕儊乕儖,嘊僗働僕儏乕儖娗棟,嘋夛媍幒梊栺,嘍塩嬈忣曬偺岎姺側偳偼,僒乕僶側偳偵傛傞廤拞偟偨僨乕僞娗棟傪昁梫偲偡傞僌儖乕僾僂僃傾偱幚尰偝傟傞.偟偐偟側偑傜,Netscape側偳偺僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓偵偼摉慠偙傟傜偺婡擻偼堦晹偟偐幚尰偝傟偰偍傜偢,Web僒乕僶偲僽儔僂僓偲偄偆婎杮峔惉偩偗偱偼幮撪忣曬僔僗僥儉偵昁梫側偡傋偰偺僒乕價僗傪採嫙偡傞偵偼晄廫暘偱偁傞偲偄偊傞.偟偨偑偭偰,偙傟傜偺僌儖乕僾僂僃傾傗僨乕僞儀乕僗僔僗僥儉傪僂僃僽

恾3丂僌儖乕僾僂僃傾偲偺楢実

僂僀儖僗

:壗傜偐偺晄嬶崌傪姭婲偡傞栚揑偱,僜僼僩僂僃傾側偳偵堄恾揑偵巇崬傑傟偰偄傞儖乕僠儞.僠乕僞攋夡傗徚嫀側偳傪峴偆傕偺傕偁傞.

僒乕僶偲楢実偝偣傞昁梫偑偱偰偔傞.偦傟偵傛偭偰,彜昳忣曬傗媄弍忣曬偺嫟桳,幮堳岦偗偺楢棈,奺庬偺楢棈傗撏偗弌,帒椏偺岞奐側偳偑墌妸偵側傞.摿偵,僨乕僞儀乕僗偲偺楢実偵偍偄偰偼,幮撪偵拁愊偝傟偰偄傞忣曬偺棙梡傪墌妸偐偮岠棪揑偵恑傔傞偙偲偑壜擻偲側傞.

僀儞僩儔僱僢僩偺棙揰

僀儞僩儔僱僢僩偺棙揰偼,壗偲偄偭偰傕,僀儞僞乕僱僢僩偵傾僋僙僗偡傞偲偒偺庤寉偝偲摨偠庤弴偱,幮撪LAN偵傾僋僙僗偱偒傞偙偲偱偁傞.傑偨,Web僒乕僶偺峔抸偵偼,僐僗僩偑偁傑傝偐偐傜側偄偲偄偆棙揰傕偁傞.側偍偐偮,揹巕儊乕儖,僼傽僀儖揮憲,僱僢僩僯儏乕僗側偳偺廬棃偺僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓偱棙梡偱偒傞婡擻偩偗傪巊偆偺偱偁傟偽,僀儞僩儔僱僢僩偺奺僋儔僀傾儞僩懁偵梡堄偡傞昁梫偑偁傞偺偼Netscape側偳偺僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓偩偗偱偁傞.

僀儞僩儔僱僢僩偺庛揰

撪晹偐傜傕庤寉偵傾僋僙僗偱偒傞偲偄偆偙偲偼,奜晹偐傜傕傾僋僙僗偟傖偡偄偲偄偆偙偲偵傎偐側傜側偄.TCP/IP傪婎杮偲偡傞僀儞僞乕僱僢僩偱梡偄傜傟偰偄傞捠怣婯栺偼媄弍幰偺娫偱傕廃抦搙偑崅偔,偦偺僙僉儏儕僥傿儂乕儖偵娭偟偰傕峀偔抦傜傟偰偄傞.偦偺堄枴偵偍偄偰幮撪忣曬僒乕價僗偱傕僀儞僞乕僱僢僩媄弍傪巊梡偡傞僀儞僩儔僱僢僩偼,婇嬈忣曬僔僗僥儉僿偺怤擖傪婇傓僴僢僇乕偺岲塧偲側傝傗偡偄偲傕偄偊傞.

僀儞僞乕僱僢僩偲僀儞僩儔僱僢僩偺嫬奅晹暘偵偼,偟偭偐傝偲偟偨忣曬杊暻傪峔抸偟,奜晹偐傜偺怤擖偑梕堈偵側傜側偄傛偆偵庣傞昁梫偑偁傞.偙偺忣曬杊暻偺偙偲傪僼傽僀儎乕僂僅乕儖偲屇傇.傑偝偵杊壩暻偱偁傞.

傑偨,僀儞僞乕僱僢僩忋偱棳晍偟偰偄傞僂傿儖僗偑僀儞僩儔僱僢僩忋偵傕偪崬傑傟偨応崌,偡傋偰偺僋儔僀傾儞僩儅僔儞偑姶愼偡傞傑偱偵偼偝傎偳偺帪娫偑偐偐傜側偄.堦戜偺僋儔僀傾儞僩偑姶愼偟偰偟傑偊偽,偦偙傪宱桼偟偰壛岺偝傟偨僼傽僀儖偺懡偔偵僂傿儖僗偑晅拝偟偰偄傞偐傜偱偁傞.側偍偐偮,僂傿儖僗偺庬椶偵傛偭偰偼暅媽偑晄壜擻側儗儀儖偺懝奞傪傕偨傜偡応崌傕偁傞.奜晹傊傕婥寉偵傾僋僙僗偱偒傞偲偄偆揰偐傜,偝傑

恾4丂僼傽僀儎乕僂僅乕儖偺奣擮恾

偞傑側僼傽僀儖傪僀儞僞乕僱僢僩宱桼偱揮憲偟偰偔傞偲偄偆棙曋惈傕偁傞偑,偦偺媡偵,僂傿儖僗偵姶愼偟偰偄傞僼傽僀儖傪傕偪崬傫偱偟傑偆偲偄偆婋尟惈傕崅偔側傞.

師偺暥復偑愢柧偡傞岅嬪傪夝摎孮傛傝慖傋.

a.僀儞僩儔僱僢僩側偳偵傛偭偰峔抸偝傟偨幮撪忣曬僔僗僥儉傪,奜晹偲愗傝暘偗偰偍偒,奜晹偐傜偺晄惓側怤擖傪杊偖偨傔偺僔僗僥儉偺堦偮.b.幮撪忣曬宖帵斅僔僗僥儉傗夛媍幒偺棙梡梊栺僔僗僥儉側偳傪幚尰偡傞偨傔偵,梡偄傜傟傞僜僼僩僂僃傾偺憤徧.懡悢偺儐乕僓偐傜憲傜傟傞僨乕僞傪庢傝傑偲傔偰堦妵娗棟偡傞偲偄偆堄枴崌偄偵傛偭偰,偙偆屇偽傟傞.c.儂乕儉儁乕僕偺尦偲側傞HTML暥彂傪廤拞娗棟偟偰偍偔偨傔偺応強.捠忢偼戝梕検偺僴乕僪僨傿僗僋側偳偑梡偄傜傟傞.d.僀儞僞乕僱僢僩側偳偺捠怣僔僗僥儉偵偍偄偰偼婡枾曐岇傗晄惓怤擖夞旔嶔偑島偠傜傟偰偄傞偑,摉弶偵偍偄偰偼憐掕偟摼側偐偭偨忬嫷偺弌尰傗僔僗僥儉偵撪嵼偟偰偄傞僶僌偵傛偭偰,偦傟傜偺婡擻偑堄枴傪傕偨側偔側傞応崌偑偁傞.偦偺傛偆側応崌偵偍偗傞,娗棟忋偺庛揰偺偙偲.e.奺庬偺忣曬傗僒乕價僗偺採嫙偺尦偲側傞僔僗僥儉偱偁傞僒乕僶偵懳偟偰,張棟梫媮傪採帵偟偨傝憲怣偟偨傝偡傞棙梡幰懁偺僴乕僪僂僃傾傗僜僼僩僂僃傾偺偙偲.乹夝摎孮乺傾.Web僒乕僶僀.僼傽僀儎乕僂僅乕儖僂.僋儔儞働僄.僋儔僀傾儞僩僆.僼傽僀儎乕儃乕儖僇.僙僉儏儕僥傿儂乕儖僉.僀儞儀乕僟乕儂乕儖僋.僌儖乕僾僂僃傾働.僥乕僽儖僂僃傾

仭抦幆傪峀偘傛偆Web儁乕僕,儂乕儉儁乕僕,僩僢僾儁乕僕:儂乕儉儁乕僕偲偄偆柤慜傕嬋幰偱,偝傑偞傑側堄枴偱梡偄傜傟偰偄偰梡岅朄偑崱堦偮掕傑偭偰偄側偄偺偑尰忬偱偁傞.惓妋偵偄偆偲,堦斒偵尰嵼儂乕儉儁乕僕偲屇偽傟偰偄傞傕偺偺傎偲傫偳偼,廬棃Web儁乕僕偲屇偽傟偰偄偨傕偺傪巜偟偰偄傞.偁傞抍懱傗屄恖偼暋悢偺Web儁乕僕傪傕偭偰偄傞.偦偺暋悢偺Web儁乕僕偺傑偲傑傝傪Web僒僀僩偲屇傇.Web僒僀僩偺撪偱拞妀偵偁偨傞傕偺(偦偺Web僒僀僩僿偲僕儍儞僾偟偨偲偒偵嵟弶偵奐偐傟傞儁乕僕)偺偙偲傪,儂乕儉儁乕僕偲屇傇.偄偭偨傫儂乕儉儁乕僕偵擖偭偰,偦偙偐傜偦偺壓埵偵偁傞偝傑偞傑側Web傌堦僕僿偲堏摦偡傞偺偑晛捠偩.偟偐偟,儂乕儉儁乕僕偲Web儁乕僕傪傎傏摨偠堄枴偱巊偆応崌傕懡偄.偝傜偵,偁傞Web僒僀僩偵僕儍儞僾偟偨偲偒偵嵟弶偵昞帵偝傟傞夋柺(杮棃儂乕儉儁乕僕偲屇偽傟偰偄偨傕偺)傪僩僢僾儁乕僕偲屇傇傛偆偵側傝偮偮偁傞.

僱僢僩儚乕僋僙僉儏儕僥傿僒乕價僗

lDIdentifioation

:幆暿柤

僷僗儚乕僪:

埫徹斣崋

僲乕僪(node愡)

:僀儞僞乕僱僢僩偵嶲壛偟偰偄傞儅僔儞僀乕僒僱僢僩儃乕僪

捠怣偺埨慡惈

僱僢僩儚乕僋愙懕偝傟偰偄傞儅僔儞偼,婎杮揑偵偼乽壗傜偐偺曽朄偱奜晹偐傜傾僋僙僗偱偒傞忬懺乿偵岞奐偝傟偰偄傞偙偲偵側傞.偟偨偑偭偰,傾僇僂儞僩(ID偲僷僗儚乕僪)傪傕偭偰偄側偄恖偱傕,壗傜偐偺曽朄傪梡偄傟偽儅僔儞偵怤擖偡傞偙偲偑壜擻偲側傞.傑偨,僀儞僞乕僱僢僩忋偱揱憲偝傟偰偄傞怣崋僨乕僞偼,尨懃偲偟偰,憲怣愭埲奜偺儅僔儞偵傛偭偰傕庴偗庢傜傟偰偄傞.偦傟偑憲怣愭埲奜偺儅僔儞偺棙梡幰偵尒傜傟側偄偺偼,屄乆偺僲乕僪偺儅僔儞偵憰旛偝傟偰偄傞僀乕僒僱僢僩儃乕僪側偳偺捠怣儃乕僪偺婡擻偵傛偭偰偼偠偐傟傞(庴偗庢傝偑嫅斲偝傟傞)偐傜偵偡偓側偄.偟偨偑偭偰,捠怣儃乕僪傪夵憿偟偨傝偡傞偙偲偵傛偭偰,偡傋偰偺怣崋僨乕僞傪庴怣壜擻側傛偆偵偡傞偙偲傕晄壜擻側榖偱偼側偄.

恾1丂僶働僣儕儗乕曽幃

椺偊傞側傜偽,僀儞僞乕僱僢僩偼,嫵幒撪偱桭恖偳偆偟庤搉偟偱庤巻傪憲偭偰偄傞傛偆側傕偺偱偁傞.僶働僣儕儗乕曽幃偲屇偽傟傞偺偼,偦偺堄枴偵偍偄偰偱偁傞.搑拞偵偄傞晄怱摼幰偑偦偺晻傪奐偗偰拞恎傪撉傫偱偟傑偆壜擻惈偼忢偵懚嵼偟偰偄傞.偟偨偑偭偰,愨懳偺埨慡惈傪妋曐偟傛偆偲偡傞応崌偵偲傞傋偒庤偩偰偼捠怣傪峴傢側偄偲偄偆偙偲偟偐側偄偺偩偑,偦傟偱偼尦傕巕傕側偄偺偱,偝傑偞傑側曽朄偱埨慡惈傪妋曐偟傛偆偲偟偰偄傞.

僷僗儚乕僪偺埫崋壔

岞奐偝傟偰偄側偄僋儘乕僘僪側僒僀僩傗,僀儞僞乕僱僢僩僾儘僶僀僟偵傾僋僙僗偡傞応崌偵偼,ID偲僷僗儚乕僪偵傛傞擣徹偑梡偄傜傟傞.崱,偁傞ID傪傕偭偨儐乕僓偑傾僋僙僗偟偰偒偨応崌,僷僗儚乕僪偺擖椡偑梫媮偝傟傞.偟偐偟,僱僢僩儚乕僋忋偵岞奐偝傟偰偄傞僒乕僶偵僷僗儚乕僪

僒僀僩

:僱僢僩儚乕僋忋偵偍偗傞.偁傞椞堟偺偙偲.儂乕儉儁乕僕傪奐愝偟偰偄傞売強傗,FTP傪奐愝偟偰偄傞売強側偳,偝傑偞傑側堄枴偱梡偄傜傟傞.

僀儞僞乕僱僢僩僾儘僶僀僟埫崋壔

偑偦偺傑傑曐懚偝傟偰偄傞偺偼婋尟偱偁傞偨傔,僷僗儚乕僪偼埫崋壔偝傟偰僼傽僀儖偵婰榐偝傟偰偄傞偺偑晛捠偱偁傞.傾僋僙僗偝傟偨懁偼擖椡偝傟偨僷僗儚乕僪傪,偁傞寛傔傜傟偨曄姺偵傛偭偰埫崋偵曄姺偟,偦偺埫崋壔偝傟偨僷僗儚乕僪偑,婰榐偟偰偁傞埫崋壔僷僗儚乕僪偲堦抳偡傞偐偳偆偐傪妋擣偡傞.偙偺曽幃偱偁傟偽,埫崋壔偵梡偄偨曄姺曽幃偑抦傜傟側偄尷傝,僷僗儚乕僪偑懠幰偵抦傜傟傞壜擻惈偼掅偄.傑偨,傾僋僙僗傪嫋壜偡傞懁偵偄傞恖娫偱偁偭偰傕,僷僗儚乕僪傪抦傞偙偲偼偱偒側偄.偙偺傛偆側僴僗儚乕僩偺埫崋壔偵梡偄傜傟傞偺偼,堦斒偵媡曄姺(媡娭悢)傪傕偨側偄椶偺僨乕僞曄姺張棟偱偁傞偨傔,埫崋壔偝傟偨僷僗儚乕僪僼傽僀儖偑枩偑堦搻傑傟偨応崌偱傕,偦傟傜偐傜埫崋曄姺偵梡偄傜傟偰偄傞曄姺幃傪悇掕偡傞偙偲偼崲擄偱偁傞.

恾2丂僷僗儚乕僪擣徹偺奣擮恾

岞奐尞埫崋

捠怣偵偍偄偰梡偄傜傟傞埫崋壔偼,僷僗儚乕僪偩偗偱偼側偄.偨偲偊偽,憲怣偡傞暥彂傗僨乕僞偦偺傕偺傪埫崋壔偡傞昁梫傕惗偠傞.偦偺傛偆側応崌偵偼,僷僗儚乕僪偺埫崋壔偵偍偄偰嵦梡偝傟偰偄傞曽幃傪巊偆偙偲偼偱偒側偄.埫崋壔憲怣偝傟偰偒偨僨乕僞傪尦偺僨乕僞偵暅崋偡傞昁梫偑偁傞偐傜偱偁傞.廬棃偺埫崋捠怣偵偍偄偰偼,憲怣懁偲庴怣懁偱巊偆尞偑摨偠傕偺偱偁偭偨.偮傑傝,憲怣懁偑,1234偲偄偆尞偱暥彂傪埫崋壔偟偨偲偡傞偲,庴怣懁傕偙偺1234偲偄偆尞傪巊偭偰偦偺暥彂傪奐偔昁梫偑偁偭偨.偙偺曽幃偱偼,埫崋尞傪嵟掅2恖偺恖娫偑抦偭偰偄傞昁梫偑偁傞.岞奐尞埫崋曽幃偱偼,憲怣懁偑僨乕僞偵偐偗傞尞(僷僗儚乕僪)偲,庴怣懁偑奐偗傞尞傪暿側傕偺偵偡傞偙偲偑偱偒傞.憲怣懁偑僨乕僞傪埫崋壔偡傞応崌偵巊偆尞偼岞奐尞偲屇偽傟,庴怣幰A偵懳偟偰憲傞僨乕僞偼偡傋偰A偵懳墳偡傞岞奐尞偱埫崋壔偝傟傞偙偲偲側傞.庴怣幰A偼,偦偺埫崋壔僨乕僞傪旈枾尞偲屇偽傟傞尞傪梡偄偰奐偔.偙偺曽幃傪梡偄傞偲,乽帺暘梡偺旈枾尞傪抦偭偰偄傞偺偼帺暘偩偗乿偲偄偆忬懺傪傕偨傜偡偙偲偑偱偒傞.堦斒偵偼,旈枾尞偲岞奐尞偼,旕忢偵寘偺戝偒側慺悢傪梡偄傞偨傔,捠忢偺僐儞僺儏乕僞傪梡偄偰偦傟傜偺慻傪摨掕偡傞偵偼揤暥妛揑側帪娫偑昁梫偲側傝,帠幚忋晄壜擻偱偁傞,偨偲偊偽,NetscapeNavigator忋偱梡偄傜傟偰偄傞偺偼1024價僢僩(2偺1024忔)偺尞偱偁傞.

僆儞儔僀儞僔儑僢僺儞僌

岞奐尞埫崋曽幃偺敪柧偵傛傝,埫崋壔捠怣偵偍偗傞旈摻惈偑旘桇揑偵崅傑偭偨.偨偲偊偽僆儞儔僀儞僔儑僢僺儞僌偵偍偄偰偼,棙梡幰偑帺暘偺僋儗僕僢僩僇乕僪偺斣崋側偳傪僔儑僢僾懁偵懳偟偰憲怣偡傞昁梫偑惗偠傞偑,偦偺憲怣宱楬偵偍偄偰戞嶰幰偐傜僇乕僪斣崋傪搻傑傟側偄傛偆偵埫崋壔捠怣偡傞偙偲偑壜擻偲側偭偰偄傞.僔儑僢僾懁偑採帵偡傞岞奐尞傪梡偄偰昁梫僨乕僞傪埫崋壔偟偰憲怣偡傟偽,僨乕僞偑搻傑傟傞壜擻惈傪旘桇揑偵彫偝偔偡傞偙偲偑偱偒傞.偟偐偟側偑傜,棙梡偡傞僆儞儔僀儞僔儑僢僾偦偺傕偺偺怣棅惈(偨偲偊偽,僱僢僩忋偱偺僟儈乕僔儑僢僾偱偁傞壜擻惈)偼,棙梡幰偑屄恖偱敾抐偡傞傛傝傎偐偼側偄.

岞奐掵偲旈枾尞偼擇偮偱1僙僢僩偱偁傝,庴忣幰A偺岞奐掵偱埫崋壔偟偨僨乕僞偼,偦傟偲慻偵側偭偰偄傞旈枾尞傪梡偄側偗傟偽,暅崋偱偒側偄.恾3丂岞奐尞埫崋偺奣擮恾

偨偲偊捠忣宱楬忋偺戞嶰幰偑,偙偺僨乕僞傪搻傫偱傕,旈枾尞傪抦傜側偄埲忋,4崋偼晄壜擻偱偁傞.

恾4丂僆儞儔僀儞僔儑僢僺儞僌偱偺埫崋壔捠怣奣擮恾

揹巕報娪徹柧

暥彂側偳偵報娪傪墴偡傛偆偵,僱僢僩儚乕僋忋偱憲怣偡傞僼傽僀儖偵傕偦傟偵戙傢傞傕偺傪揧晅偟偰,偦傟偑傑偪偑偄側偔杮恖偐傜偺傕偺偱偁傞偙偲傪徹柧偡傞偨傔偺傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩僂僃傾偑懡悢奐敪偝傟偰偄傞.偙傟傪揹巕報娪偲屇傇.婇嬈撪偺僋儘乕僘僪側娐嫬偱揹巕報娪傪巊梡

恾5丂揹巕報娪徹柧偺奣擮恾

偡傞応崌偵偼,棜楌忣曬(偄偮,偳偺暥彂偵揹巕報娪傪墴報偟偨偐)傪堦妵娗棟偡傞偙偲偵傛偭偰,晄惓巊梡傪僠僃僢僋偡傞偙偲偑偱偒傞偑,傛傝峀斖埻側僱僢僩儚乕僋忋偱巊梡偝傟傞応崌偵偼,暿慻怐偵傛傞徹柧偑昁梫偲側傞.偙偺僔僗僥儉傪揹巕報娪徹柧偲屇傇.楙廗栤戣

僀儞僞乕僱僢僩側偳偺峀堟捠怣栐僔僗僥儉偵偍偄偰偼,婡枾曐岇傗捠怣偺埨慡傪妋曐偡傞偨傔偺偝傑偞傑側僒乕價僗偑梡堄偝傟偰偄傞.a.乣d.偺暥復傪撉傫偱,偦傟偧傟偵嵟傕娭學偺偁傞岅嬪傪夝摎孮傛傝慖傋.

a.偁傞暥彂傗僨乕僞偑,杮摉偵偦偺杮恖偐傜憲傜傟偰偒偨傕偺偐偳偆偐傪妋擣偡傞偨傔偺曽朄偺堦偮.堦斒偵偼,LAN娐嫬偱梡偄傜傟傞.暥彂傗僨乕僞偺憲怣棜楌傪娗棟偟偰偍偔偨傔偺僒乕僶偲慻偵偟偰梡偄傞偙偲偵傛偭偰,偦傟傜偺僨乕僞偺擣徹傪峴偆.偟偐偟,LAN偺奜晹偐傜憲傜傟偒偨僨乕僞傗暥彂偑杮恖偐傜傕偺偱偁傞偙偲傪妋擣偡傞偙偲偼,偙偺曽朄偱偼崲擄偱偁傞偨傔,晅壛揑側暿偺婡擻偑柾嶕偝傟偰偄傞.

b.a.偱弎傋偨婡擻偵晅壛偡傞宍偱梡偄傜傟傞僙僉儏儕僥傿僒乕價僗偺堦偮.LAN偺奜晹偵戞嶰幰婡娭傪愝棫偟,偦偙偱僨乕僞傗暥彂憲怣偺棜楌傪娗棟偡傞.偦偺婡娭偑,偁傞僨乕僞傗暥彂偑傑偪偑偄側偔摉恖偺傕偺偱偁傞偲偄偆偙偲傪徹柧偡傞偨傔偺乽彂椶乿傪敪峴偟,憲怣幰偼偦偺乽彂椶乿傪揧晅偟偰僨乕僞憲怣傪峴偆.

c.廬棃宆偺埫崋捠怣曽幃偱偼,埫崋壔偡傞偲偒偵梡偄傞尞偲暅崋(埫崋傪尦偵栠偡偙偲)偡傞偲偒偵梡偄傞乽尞乿偑摨偠偱偁傞昁梫偑偁偭偨.偟偐偟偙偺曽朄偱偼,偦偺乽尞乿偺楻偊偄偵傛偭偰埫崋壔捠怣偑柍堄枴壔偟偰偟傑偆偽偐傝偱偼側偔,憲怣愭偺恖娫偵乽尞乿傪嫵偊傞偲偄偆儕僗僋傪斊偟偰偟傑偆偲偟丒偆栤戣揰偑巜揈偝傟偰偄偨.偦偙偱,埫崋壔偡傞偲偒偺乽尞乿偲,偦傟傪暅崋偡傞偲偒偺乽尞乿傪暿側傕偺偵偱偒傞偲偄偆怴偨側曽幃偑採埬偝傟,尰嵼偐側傝峀偔晛媦偟偮偮偁傞.

d.傾僋僙僗惂尷側偳傪峴偆僒僀僩偱偼,傾僇僂儞僩傪傕偨側偄儐乕僓偺傾僋僙僗傪嫅斲偡傞側偳偺懳嶔傪楙偭偰偄傞.偦偺応崌偵偍偄偰,擣徹偺尦偲側傞ID側偳偼僒僀僩偺懁偱娗棟偡傞偙偲偵側傞偑,娗棟偺晄揙掙傗楻偊偄側偳偵懳偟偰偺懳嶔偑楙傜傟偰偄傞.

乹夝摎孮乺

傾.埫崋壔僷僗儚乕僪

僀.岞奐尞埫崋

僂.屄懱幆暿僔僗僥儉

僄.揹巕報娪僆.揹巕報娪徹柧

偙偙偑億僀儞僩!

僐儞僺儏乕僞傪梡偄偨捠怣傪峴偆偨傔偵偼,儐乕僓偑巊梡偟偰偄傞儅僔儞傪壗傜偐偺僱僢僩儚乕僋偵愙懕偡傞昁梫偑偁傞.嵟傕堦斒揑側曽朄偼,愱梡慄偵傛傞IP愙懕偱偁傞偑,嵟嬤偼僟僀儎儖傾僢僾IP愙懕傕懡梡偝傟偰偄傞.

lP愙懕

internet Protocol Connection

僟僀儎儖傾僢僾IP愙懕

dial up IP conneotion

UUCPUnix to Unix Copy

DSU

Digital Signal Unit

CSU Communication Signal Unit

儖乕僞

LAN

Local Area Network

儌僨儉modem曄暅挷憰屌

lP僷働僢僩

:僀儞僞乕僱僢僩僾儘僩僐儖(P)偵弨嫆偟偨捠怣僨乕僞偺傂偲傑偲傑傝

僀儞僞乕僱僢僩愙懕偺曽幃

僀儞僞乕僱僢僩偵愙懕偡傞偨傔偵偼,堦斒偵師偺愙懕曽幃偑峫偊傜傟傞.

嘆愱梡慄IP愙懕

嘇UUCP愙懕

嘊僟僀儎儖傾僢僾IP愙懕

仠愱梡慄IP愙懕丂僀儞僞乕僱僢僩偵忔傝擖傟偰偄傞僾儘僶僀僟偲僾儘僶僀僟偺娫側偳傪愱梡慄偵傛偭偰愙懕偡傞曽朄.婇嬈側偳偑杮奿揑偵僀儞僞乕僱僢僩偵愙懕偡傞応崌側偳偵梡偄傜傟傞.愱梡捠怣慄偼24帪娫巊梡偱偒傞偺偱曋棙偩偑,捠怣旓,愙懕婡婍偲傕偵偐側傝崅妟側弌旓傪妎屽偟側偔偰偼側傜側偄.

僨僕僞儖愱梡慄傪梡偄偰IP愙懕偡傞応崌偵偼,師偺婡婍椶偑昁梫偲側傞.嘆捠怣慄,嘇DSU,嘊CSU,嘋儖乕僞,嘍LAN偱偁傞.

捠怣慄偺婯奿偼偝傑偞傑偱偁傞.64Kbps偐傜6Mbps偺僨僕僞儖愱梡慄偑梡偄傜傟傞応崌偑懡偄偑,傾僫儘僌愱梡慄傪梡偄偰愙懕偡傞偙偲傕壜擻偱偁傞.傾僫儘僌愱梡慄傪梡偄傞応崌偵偼儌僨儉偑昁梫偲側傞.

DSU偼奺捠怣帠嬈幰偐傜採嫙偝傟傞捠怣慄忋偺怣崋傪僨僕僞儖怣崋偵曄姺偡傞偨傔偺傕偺偱偁傞.捠忢,192Kbps埲忋偺捠怣婯奿偺応崌偵偼捠怣慄偲偟偰岝僼傽僀僶偑梡偄傜傟傞偨傔,DSU偼岝惉抂傪峴偆.

CSU偼,僐儞僺儏乕僞偲DSU偺娫偺僀儞僞僼僃乕僗傪偮偐偝偳傞.

儖乕僞偼,LAN懁偲奜晹偺捠怣慄偲偺娫偱偺IP僷働僢僩偺岎姺傪峴偆偨傔偺婡婍偱偁傞.捠忢,RS-232C偍傛傃僀乕僒僱僢僩儃乕僪偑偮偄偰偄傞昁梫偑偁傞.愱梡儖乕僞傪巊梡偡傞応崌偲,UNIX儅僔儞傪儖乕僞偲偟偰棳梡偡傞応崌偺擇偮偑憐掕偱偒傞.堦斒偵,Mbps扨埵

恾1丂IP愙懕偺奣擮恾

僶僢僠:堦妵張棟

lP傾僪儗僗

:123.21.33.4.側偳偲偄偆傆偆偵婰弎偝傟傞,僀儞僞乕僱僢僩忋偱偺屌桳偺傾僪儗僗

恾2丂UUCP偺奣擮恾

偺崅懍僨僕僞儖夞慄愙懕傪峴偆応崌偵偼,愱梡儖乕僞偑昁梫偲側傞偑,64Kbps掱搙偺夞慄愙懕傪峴偆応崌偵偼,愱梡儖乕僞傪巊傢偢偵UNIX儅僔儞傪儖乕僞偲偟偰巊偆偙偲偱傕懳墳壜擻偱偁傞.

仭UUCP愙懕捠忢偺IP愙懕偱偼,儕傾儖僞僀儉偵僨乕僞偺憲庴怣偑峴傢傟傞偑,偙偺曽幃偼僒乕僶偲夞慄偺晧扴偑廳偔側傞偲偄偆寚揰偑偁傞.UUCP曽幃偱偼,揹巕儊乕儖傗僱僢僩僯儏乕僗側偳偺僩儔儞僓僋僔儑儞傪偄偭偨傫僒乕僶偵偨傔偰偍偄偰,帪尷僶僢僠張棟偵傛偭偰暿偺UNIX儅僔儞僿偲揮憲偡傞偲偄偆曽幃偑偲傜傟傞.

尦棃偺UUCP偼,TCF/IP偺僾儘僩僐儖偑傑偩懚嵼偟側偄偙傠偵奐敪偝傟偨傕偺偱偁傝,棙梡偱偒傞僒乕價僗傕,揹巕儊乕儖,僱僢僩僯儏乕僗,僼傽僀儖揮憲偵尷傜傟偰偄傞.尰嵼偱偼,IP愙懕偑庡棳偵側偭偰偄傞偑,夞慄傪岠棪揑偵棙梡偱偒傞偨傔,捠怣僐僗僩偺嶍尭側偳偵偼桳岠偱偁傞偲偄偊傞.

仭僟僀儎儖傾僢僾IP愙懕僀儞僞乕僱僢僩愙懕傪偡傞偲偄偆偙偲偼,偦偺僲乕僪偵屌桳偺IP傾僪儗僗偑妱傝偁偰傜傟傞偙偲傪堄枴偡傞.偨偲偊偽,帺戭偐傜僀儞僞乕僱僢僩愙懕傪偡傞応崌偱傕帠忣偼摨偠偱偁傝,愙懕拞偵偼帺戭偺儅僔儞偵屌桳偺IP傾僪儗僗偑妱傝偁偰傜傟偰偄傞.偦偺堄枴偵偍偄偰偼,忢帪僀儞僞乕僱僢僩偵愙懕偟偰偄傞僒僀僩偱傕帺戭偐傜愙懕偟偰偄傞儐乕僓偺儅僔儞偱傕嵎偼側偄.僀儞僞乕僱僢僩僾儘僶僀僟偼,帺幮偱帺桼偵妱傝偁偰傞偙偲偺偱偒傞IP傾僪儗僗傪懡悢曐桳偟偰偍傝,儐乕僓偑僾儘僶僀僟偵揹榖傪偐偗偰愙懕傪梫媮偟偨帪揰偱,嬻偄偰偄傞IP傾僪儗僗傪偦偺儐乕僓偵妱傝偁偰傞偲偄偆曽幃傪偲偭偰偄傞.偟偨偑偭偰,偄偭偨傫愙懕傪攋婞偟偰偟傑偆偲,師夞偵偼

恾3丂僟僀儎儖傾僢僾IP愙懕偺奣擮恾

PPP

Point to Point Protocol

傾僋僙僗億僀儞僩Access Point

:AP偲徣棯偝傟傞偙偲傕偁傞.岞廜夞慄宱桼偱僟僀儎儖傾僢僾lP愙懕傪峴偆応崌偵,嵟弶偵揹榖傪偐偗傞乽擖岥乿.

WIDE

Widely Integrated Distrbuted Environments

傑偨暿偺IP傾僪儗僗偑妱傝偁偰傜傟傞偙偲偵側傞.偙偺傛偆偵,揹榖傪偐偗偰偒偨儐乕僓偵懳偟偰弴師1P傾僪儗僗傪妱傝偁偰傞曽幃傪,僟僀儎儖傾僢僾IP愙懕偲屇傇.

偙傟偼,PPP偵傛偭偰惂屼偝傟傞愙懕曽幃偱偁傞.偟偨偑偭偰,儐乕僓懁偺儅僔儞偵傕PPP傪惂屼壜擻側僜僼僩僂僃傾偑梡堄偝傟偰偄傞昁梫偑偁傞.

愙慄愭

偳偺傛偆側愙懕曽幃傪偲傞偵偟偰傕,婛懚偺僱僢僩儚乕僋偺偳傟偐偵愙懕偡傞昁梫偑偁傞.尰嵼偺偲偙傠,憐掕偟摼傞僀儞僞乕僱僢僩偺擖岥(愙懕愭)偵偼,師偺傛偆側傕偺偑嫇偘傜傟傞.

仠彜梡僒乕價僗僾儘僶僀僟丂僀儞僞乕僱僢僩愙懕偺擖傝岥傪採嫙偡傞偙偲傪價僕僱僗偲偟偰偄傞婇嬈.尰嵼,僟僀儎儖傾僢僾IP愙懕側偳偵偍偄偰偼,嵟傕懡偔棙梡偝傟傞愙懕愭偱偁傞偲偄偊傞.IIJ,OCN,So-Net,Rim-Net,Infoweb,側偳偺懡悢偺夛幮偑偁傞.尋媶梡僱僢僩儚乕僋偵斾傋傞偲棙梡椏嬥偑崅傔偵愝掕偝傟偰偄傞応崌偑懡偄偑,峀崘傪嵹偣偨傝,愰揱傪偟偨傝,僆儞儔僀儞僔儑僢僾傪奐偄偨傝偲偄偭偨彜嬈栚揑偺棙梡傕壜擻偱偁傞.慡崙揥奐偟偰偄傞彜梡僾儘僶僀僟偱偁傟偽,傾僋僙僗億僀儞僩偺懡偝傕枺椡偺堦偮偲側傞,椏嬥懱宯偲偟偰偼奺幮偝傑偞傑偱偁傞偑,寧妟屌掕惂,擭妟屌掕惂,廬検惂,側偳偺懱宯傪偲偭偰偄傞応崌偑懡偄.

仠尋媶僱僢僩儚乕僋丂戝妛傗尋媶婡娭側偳偱嶌偭偰偄傞妛弍尋媶僱僢僩儚乕僋,偍傛傃WIDE僾儘僕僃僋僩.屄恖偱嶲壛偱偒傞偲偙傠傕偁傞偑,傎偲傫偳偺応崌,嫵堢婡娭傗尋媶婡娭偵尷掕偝傟偰偄傞.傑偨,彜嬈栚揑偱偺棙梡偼惂尷偝傟傞.WIDE僾儘僕僃僋僩偼,擔杮偱嵟弶偺IP僱僢僩儚乕僋偱偁傝,尰嵼偱傕婎姴僱僢僩儚乕僋偺堦偮偲偟偰棙梡偝傟偰偄傞.懡偔偺彜梡僒乕價僗僾儘僶僀僟傗婇嬈傕WIDE僱僢僩儚乕僋偵愙懕偟偰偄傞.

仠BBS丂BBS偼,捠忢僷僜僐儞捠怣偲傕屇偽傟,僀儞僞乕僱僢僩偑晛媦偡傞埲慜偐傜僷乕僜僫儖僐儞僺儏乕僞傪梡偄偨僱僢僩儚乕僋傪峔抸偟偰偄偨.尰嵼,懡偔偺戝庤BBS偼,僀儞僞乕僱僢僩偲傕僎乕僩僂僃僀愙懕偟偰偍傝,揹巕儊乕儖偺憡屳偺傗傝偲傝側偳偑壜擻偲側偭偰偄傞.傕偪傠傫,彜梡僒乕價僗僾儘僶僀僟偲偟偰僟僀儎儖傾僢僾IP愙懕傪棙梡偱偒傞傛偆偵偟偰偄傞偲偙傠傕偁傞.

楙廗栤戣

師偺暥復偼,岞廜夞慄傪梡偄偰僀儞僞乕僱僢僩愙懕傪峴偆応崌偺庤弴偵偮偄偰愢柧偟偨傕偺偱偁傞.岥傪杽傔傞揔摉側岅嬪傪夝摎孮傛傝慖傋.

傑偢僀儞僞乕僱僢僩愙懕偵愭棫偭偰,愙懕愭偱偁傞[a.]偲宊栺偟,愙懕偵昁梫側ID偲僷僗儚乕僪傪摼偰偍偔昁梫偑偁傞.傕偪傠傫,[a.]埲奜偺愙懕愭傪慖傇偙偲傕壜擻偱偁傞偑,棙梡帒奿側偳偵惂尷偺偁傞応崌偑懡偄.ID偲僷僗儚乕僪傪摼傞偙偲偑偱偒偨傜,愙懕偵昁梫側奺庬愝掕傪峴偆.愝掕傪峴偆昁梫偑偁傞偺偼,[b.]偲[c.]偵偮偄偰偱偁傞.[b.]偼僀儞僞乕僱僢僩偵偍偗傞婎杮揑側僨乕僞憲庴怣偺宍幃傪愝掕偡傞偨傔偺傕偺偱偁傝,[c.]偼僟僀儎儖傾僢僾IP愙懕傪峴偆応崌偵昁梫側傕偺偱偁傞.奺庬愝掕偑廔傢偭偨傜,幚嵺偵傾僋僙僗傪峴偆.[a.]偑奐愝偟偰偄傞[d.]偺偆偪,嵟傕嬤偄売強偵懳偟偰揹榖傪偐偗傞.[c.]偵傛偭偰僟僀儎儖傾僢僾IP愙懕偑峔抸偝傟傞偲,[b.]偵傛偭偰掕媊偝傟偰偄傞撪梕偵廬偭偰,幚嵺偺捠怣僨乕僞偺憲庴怣偑奐巒偝傟傞.[b.]偵弨嫆偟偨捠怣僨乕僞偼[e.]偵傛偭偰恖娫偑尒偨傝暦偄偨傝偱偒傞宍偺僨乕僞僿偲曄姺偝傟傞.傑偨,昁梫偑偁傞応崌偵偼[e.]偵僾儔僌僀儞側偳偺僣乕儖傪慻傒崬傫偱,曗彆揑側僨乕僞曄姺傪峴偆.

<夝摎孮乺

傾.僀儞僞乕僱僢僩僽儔僂僓

僀.僄儞僩儕乕僾儔僌

僂.PPP

岺.TCP/IP僆.AP僇.僾儘僶僀僟僉.僾儘僺儖僟

偙偙偑億僀儞僩!

僱僢僩儚乕僋娐嫬偱偼,婡擻傗惈擻偵傛偭偰張棟偺晧壸傪暘嶶偝偣傞偙偲偑壜擻偱偁傞.僋儔僀傾儞僩僒乕僶僔僗僥儉偺栚揑偼,偦傟偧傟偺儅僔儞偺婡擻傗惈擻傪姩埬偟偨忋偱,岠棪偺傛偄暘嶶張棟傪幚峴偡傞偙偲偱偁傞.

暘嶶僔僗僥儉

僐儞僺儏乕僞偵傛偭偰棙梡偝傟傞忣曬傗婡婍椶傪僱僢僩儚乕僋忋偵攝抲偟偰,偦傟傜偺帒尮傪桳岠棙梡偟傛偆偲偡傞暘嶶僔僗僥儉偺尋媶偼,1970擭戙偐傜妶敪偵峴傢傟偰偒偨.暘嶶偺庬椶偲偟偰偼,庡偵婡擻暘嶶偲晧壸暘嶶偺2庬椶偑憐掕偝傟傞.婡擻暘嶶偲偼,摿掕偺張棟偵挿偠偨儅僔儞偵懳偟偰摿掕偺張棟梫媮傪妱傝偁偰傞曽幃偱偁傝,晧壸暘嶶偲偼,張棟偺庬椶傪峫椂偣偢CPU傗儊儌儕傪嫟梡偡傞曽幃偱偁傞.僀儞僞乕僱僢僩偼暘嶶奐曻宆偺戝婯柾峀堟僱僢僩儚乕僋偱偁傞偑,偙偺傛偆側乽娚傗偐側乿暘嶶僔僗僥儉偲偼暿偵,幮撪側偳偺LAN娐嫬偵偍偄偰儅僔儞傪嬞枾偵愙懕偟偰偍偄偰,偁偨偐傕偦偺慡懱偑1戜偺儅僔儞偱偁傞偐偺傛偆偵棙梡偱偒傞娐嫬傪峔抸偡傞偨傔偺暘嶶僔僗僥儉偺尋媶奐敪偑峴傢傟偰偄傞.偙偺傛偆側乽嬞枾側乿寢崌傪栚巜偡OS傪,暘嶶宆OS偲屇傇.

恾1丂婡擻暘嶶偲晧壸暘嶶

僋儔僀傾儞僩僒乕僶僔僗僥儉偲偼

暘嶶宆OS偵偍偄偰偼,僋儔僀傾儞僩僒乕僶僔僗僥儉偲屇偽傟傞僱僢僩儚乕僋峔抸媄朄偑梡偄傜傟傞応崌偑懡偄.LAN側偳偺僱僢僩儚乕僋娐嫬傪峔抸偡傞栚揑偺堦偮偲偟偰偼,帒尮偺岠棪揑棙梡偑偁傞.偨偲偊偽,僱僢僩儚乕僋愙懕偝傟偰偄側偄儅僔儞偑10戜偁傞偲偡傞偲,僾儕儞僞傕戝梕検偺奜晹婰榐憰抲傕屄暿偵偦傟偧傟偺10戜偺儅僔儞偵愙懕偝傟偰偄側偗傟偽棙梡偡傞偙偲偼偱偒側偄.僱僢僩儚乕僋愙懕傪偡傞偙偲偵傛偭偰,

恾2丂帒尮嫟梡宆僱僢僩儚乕僋偺奣擮恾

1戜偺僾儕儞僞,1戜偺戝梕検奜晹婰榐憰抲傪愙懕偟偰偍偗偽,偦偺傎偐偺8戜偺儅僔儞偐傜嫟梡偡傞偙偲偑壜擻偲側傞.

偟偐偟,偙偺曽朄偱偼,僒乕僶儅僔儞偵搵嵹偝傟偰偄傞斾妑揑崅惈擻側CPU偺惈擻偑扨側傞僨乕僞偺嵎弌偟偵偺傒巊傢傟傞偙偲偵側傝,岠棪揑偱偼側偄.僒乕僶儅僔儞偺擻椡傪傛傝岠棪揑偵妶梡偡傞偨傔偵偼,僒乕僶懁偱傕撈帺偺僾儘僌儔儉傪幚峴偟,僋儔僀傾儞僩偺媮傔傞忣曬傪傛傝揑妋偐偮崅懍偵揱偊傞巇慻傒偑昁梫偲側傞.偮傑傝,僋儔僀傾儞僩懁儅僔儞偲僒乕僶懁儅僔儞偲偺娫偱,婡擻暘嶶傪峴偆昁梫偑偁傞.

偨偲偊偽,廬棃偺僱僢僩儚乕僋偵偍偄偰偼,僋儔僀傾儞僩懁偺儅僔儞偐傜僨乕僞儀乕僗僒乕僶偵愙懕偟偰専嶕傪峴偆応崌側偳偱傕,僋儔僀傾儞僩懁偺儅僔儞偺惈擻傪巊偭偰専嶕傑偱峴偆昁梫偑偁偭偨偑,僋儔僀傾儞僩僒乕僶宆偺僨乕僞儀乕僗専嶕偵偍偄偰偼,僋儔僀傾儞僩偐傜専嶕柦椷傪僒乕僶偵憲傝,幚嵺偺専嶕張棟偼僒乕僶懁偺儅僔儞忋偱峴偆偙偲偑壜擻偵側傞.偙偺傛偆偵,僋儔僀傾儞僩懁偲僒乕僶懁偺栶妱傪柧妋偵暘扴偟,岠棪傛偔張棟傪峴偆僞僀僾偺僱僢僩儚乕僋峔抸偺庤偩偰偺堦偮偑,僋儔僀傾儞僩僒乕僶僔僗僥儉偱偁傞.

恾3丂僋儔僀傾儞僩僒乕僶僔僗僥儉偺奣擮恾

偙偺栶妱暘扴傪岠壥揑偵幚尰偡傞偵偼,僱僢僩儚乕僋忋偺偡傋偰偺儅僔儞偱扨撈偺OS傪摦嶌偝偣傞偙偲偱偼懳墳偼崲擄偱偁傞.僒乕僶懁偺儅僔儞忋偱偼僒乕僶梡偺OS偑昁梫偲側傝,傑偨僋儔僀傾儞僩懁偵偼嬈柋張棟偵昁梫側傾僾儕働乕僔儑儞傪岠棪傛偔摦偐偡偨傔偺擻椡偑媮傔傜傟傞.廬棃,偙偺栤戣偺夝寛曽朄偑側偐偭偨傢偗偱偼側偄.偨偲偊偽,傛偔巊傢傟偰偄偨僱僢僩儚乕僋峔抸曽朄偲偟偰,僒乕僶懁儅僔儞忋偱偼UNIX傪摦

嶌偝偣,僋儔僀傾儞僩懁儅僔儞偼MacOS傪摦嶌偝偣傞偲偄偆傗傝曽偑偁傞.偙傟偼婇嬈傗尋媶婡娭側偳偱峀偔梡偄傜傟偰偄偨曽朄偱偁傞.偟偐偟,壜擻偱偁傟偽,僒乕僶懁偲僋儔僀傾儞僩懁偱摨偠椶偺憖嶌惈偲塣梡娐嫬偑採嫙偝傟偰偄傞偙偲偺傎偆偑朷傑偟偄偲偄偊傞.

WWW僒乕僶

僀儞僞乕僱僢僩僾儘僶僀僟側偳偵偍偄偰偼,儂乕儉儁乕僕傪廤拞娗棟偟偰偍偔偨傔偺戝梕検奜晹婰壇憰抲偑昁梫偲側傞偑,偦傟傪娗棟偡傞偺偑WWW僒乕僶偱偁傞.傑偨,僀儞僩儔僱僢僩偺峔抸側偳偵偍偄偰偼,幮撪偵WWW僒乕僶傪愝抲偟,撪晹偐傜偺傒尒傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵偡傞偙偲傕偱偒傞.

恾4丂WWW僒乕僶偺奣擮恾

儊乕儖僒乕僶乕

僱僢僩儚乕僋偱偺揹巕儊乕儖偺棙梡宍懺偵傛偭偰,儊乕儖偺娗棟曽幃傕偝傑偞傑側傕偺偲側傞.戝偒偔,廤拞娗棟曽幃偲暘嶶曽幃偺擇偮偵暘偗傜傟傞.偙偺偆偪,暘嶶曽幃偼僱僢僩儚乕僋偵愙懕偟偰偄傞奺儅僔儞偵捈愙儊乕儖偑攝怣偝傟傞曽幃偱偁傞.廤拞娗棟曽幃偼,儊乕儖傪1儠強偵偨傔偰偍偄偰,儐乕僓偑昁梫偵側偭偨偲偒偵偦偺応強偵懳偟偰傾僋僙僗偟,帺暘埗偺儊乕儖偑棃偰偄傞偐斲偐傪妋擣偡傞曽幃偱偁傞.屻幰偺応崌偵偍偄偰,儊乕儖傪廤拞娗棟偟偰偄傞応強傪,儊乕儖僒乕僶偲屇傇.儊乕儖偺庴怣偼POP偲屇偽傟傞僾儘僩僐儖傪梡偄偰娗棟偡傞応崌偑傎偲傫偳偱偁

恾5丂儊乕儖憲怣偺奣擮恾

傝,傑偨儊乕儖偺憲怣偵娭偟偰偼SMTP偱峴偆.SMTP偵傛偭偰憲怣偝傟偨儊乕儖偼僾儘僶僀僟懁偺拞宲僒乕僶傪宱桼偟偰憲晅愭偺儊乕儖僒乕僶偵摓拝偡傞.偦偺儊乕儖僒乕僶偵懳偟偰儐乕僓偑傾僋僙僗偡傞偲,儊乕儖傪庴怣偡傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆偙偲偵側傞.楙廗栤戣

師偺暥復偍傛傃恾偼,僋儔僀傾儞僩僒乕僶僔僗僥儉偵娭偟偰愢柧偟偨傕偺偱偁傞.恾偍傛傃暥復拞偺仩傪杽傔傞揔摉側岅嬪傪夝摎孮傛傝慖傋.

[a.]偼,[b.]偵懳偟偰張棟梫媮傪憲怣偡傞.[c.]懁偺儅僔儞偼,愙懕偝傟偰偄傞戝梕検奜晹婰壇憰抲傗CPU傪桳岠偵棙梡偟偰,[a.]偺張棟梫媮傪幚峴偟,偦偺幚峴寢壥傪[a.]偵懳偟偰憲怣偡傞.偨偲偊偽,[c.]側偳傪梡偄偨張棟偵偍偄偰偼,傢偢偐悢峴偺[d.]偺僗僥乕僩儊儞僩(柦椷楍)偩偗傪[a.]偐傜[b.]偵憲傝,幚嵺偺専嶕張棟偺幚峴側偳偼,[b.]懁偺張棟帒尮傪梡偄偰峴偆.偙偺傛偆偵,偦傟偧傟偺僴乕僪僂僃傾傗僜僼僩僂僃傾偵偍偄偰摼堄偲偡傞張棟傪幚峴偡傞傛偆偵僔僗僥儉傪峔抸偟,張棟傪岠棪傛偔幚峴偡傞偙偲傪[e.]偲屇傇丅

乹夝摎孮乺

傾.僒乕僶

僀.僋儔僀傾儞僩

僂.儅僗僞乕

岺.僗儗乕僽

僆.僨乕僞儀乕僗僒乕僶

僇.僨乕僞儀乕僗傾僔僗僞儞僩

僉.SQL

僋.SMTP働.婡擻暘嶶僐.帒尮暘嶶

偙偙偑億僀儞僩!

僐儞僺儏乕僞偵偼偦偺棙梡梡搑偵傛偭偰偝傑偞傑側庬椶偑偁傞偺偱,偦偺摿挜傪墴偝偊偰偍偙偆偙偺暘栰偼偦傟偧傟偺摿挜傪嬫暿偱偒傟偽廫暘夝偗傞栤戣偱偁傞.

僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞

僲乕僩僷僜僐儞偲懳斾偟,堦斒偵婘偺忋偵抲偄偰棙梡偡傞僞僀僾偺僷僜僐儞偱,杮懱偲僉乕儃乕僪,儅僂僗,僨傿僗僾儗僀憰抲,僾儕儞僞傪働乕僽儖愙懕偟偰巊梡偡傞.堦懱宆僷僜僐儞傗僞儚乕宆僷僜僐儞傕峀偄堄枴偱僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偲偄偊傞.

仠堦懱宆僷僜僐儞丂僨傿僗僾儗僀偲杮懱偑堦懱壔偟偰偄傞偺偱,杮懱偲僨傿僗僾儗僀偺愙懕偑晄梫偱偁傞.埨壙偱徣僗儁乕僗偲偄偭偨摿挜傕偁傞.偟偐偟,偦偺暘,奼挘惈傗梈捠惈偵偼寚偗傞.弶怱幰岦偗偺屄恖梡抂枛偲偟偰棙梡偝傟偰偄傞.

仠僞儚乕宆僷僜僐儞丂僷僜僐儞偺杮懱偑廲挿僞僀僾偺僷僜僐儞傪偄偆.僞儚乕宆偺摿挜偼,捠忢偺杮懱偑墶挿僞僀僾偺僨僗僋僩僢僾傛傝傕撪晹嬻娫偑峀偄偨傔,奼挘僗儘僢僩偑懡偔奼挘惈偑崅偄揰偱偁傞.嵟嬤偱偼,僨傿僗僾儗僀偺戝宆壔偵敽偄,婘忋傪峀偔巊偆偨傔偵,杮懱傪婘偺壓偵抲偒,婘忋偵偼僨傿僗僾儗僀偲僉乕儃乕僪,儅僂僗偺傒傪抲偔僞儚乕宆偑憹偊偰偄傞.捠忢,杮懱偺崅偝偑45cm慜屻偺傕偺傪儈僯僞儚乕,60cm慜屻偺傕偺傪僼儖僞儚乕,偦偺拞娫傪儈僪儖僞儚乕偲屇傇.

恾1丂堦懱宆僷僜僐儞(晉巑捠帒椏傛傝)

恾2丂僞儚乕宆僷僜僐儞(擔杮揹婥帒椏傛傝)

仠僲乕僩僷僜僐儞,杮懱偲僨傿僗僾儗僀,僉乕儃乕僪,僴乕僪僨傿僗僋憰抲傗僼儘僢僺乕僨傿僗僋憰抲側偳偺曗彆婰壇憰抲傪堦懱壔偟,AC揹尮偱傕僶僢僥儕乕偱傕棙梡壜擻側実懷宆僷僜僐儞傪偄偆.戝偒偝偼A4傑偨偼B5僒僀僘,岤偝偑20乣50mm,廳検偑1.2乣3.5kg偑昗弨揑偱偁傞.

PCl

Peripneral Component Interconnect

:奼挘僗儘僢僩偺昗弨揑側僶僗婯奿,僶僗偺暆偼32價僢僩.TFT塼徎

PDA

Personal Digital Assistants

:屄恖岦偗実懷梡忣曬婡婍偺憤徧

埲慜偼僨僗僋僩僢僾宆傛傝,崅壙偱惈擻傕楎偭偰偄偨偑,嵟嬤偱偼傎偲傫偳嵎偼側偔側傝,PC僇乕僪僗儘僢僩偵CardBus偑巊梡偝傟傞傛偆偵側偭偨偙偲偱PCI暲偺奼挘傕壜擻偵側偭偨.偩偩偟,CRT偵斾傋傞偲塼徎夋柺偺昳幙偵傑偩彮偟擄偑偁傞.TFT塼徎傪嵦梡偟,CRT暲偺夋幙傪媮傔傞偲側傞偲崅壙偵側傞.

儌僶僀儖僐儞僺儏僥傿儞僌

偄偮,偳偙偵偄偰傕僆僼傿僗偵偄傞偲偒偲摨偠傛偆偵僷僜僐儞偑棙梡偱偒傞娐嫬傪偄偆.偦偺偨傔偵偼,嘆彫宆寉検偱帩偪塣傃偑偱偒傞,嘇揹榖夞慄傗実懷揹榖傗PHS偵傛傞柍慄傪巊偭偰偳偙偐傜偱傕忣曬岎姺偑偱偒傞偲偄偆擇偮偺忦審傪旛偊偰偄側偗傟偽側傜側偄.偙偺傛偆側婡擻傪桳偟偨僲乕僩僷僜僐儞傗PDA傪儌僶僀儖僐儞僺儏堦梉偲偄偆.

嵟嬤偱偼儌僶僀儖宯偺捠怣娐嫬偑恑曕偟,1997擭偵偼実懷揹榖偱28.8kbps,PHS偑32kbps偺柍慄捠怣偑峴偊傞傛偆偵側偭偨.

傑偨,PDA梡偺OS偲偟偰WindowsCE傕摨擭,擔杮岅斉2,0偑搊応偟,PDA傕斈梡惈傪憹偟,壠揹傗偝傑偞傑側捠怣婡婍偲偺揔梡偑壜擻偵側偭偨.

恾3丂僲乕僩僷僜僐儞ISONY暥壢傛傝)

恾4丂PDA(CASIO帒椏傛傝)

僌儔僼傿僢僋僗儚乕僋僗僥乕僔儑儞

GWS.Graphics Workstation

僌儔僼傿僢僋僗儚乕僋僗僥乕僔儑儞

崅搙側3D僌儔僼傿僢僋僗側偳偺夋憸張棟偵偼朿戝側寁嶼張棟偑昁梫偱偁傝,偙傟傪崅懍張棟偡傞偨傔偵偼捠忢偺儅儖僠儊僨傿傾僷僜僐儞偱偼尰忬偲偟偰傑偩擄偟偄.偦偙偱,3D僌儔僼傿僢僋僗偱偼寚偐偣側偄嵗昗曄姺傗僔僃乕僨傿儞僌(堿慄徚嫀),儗僀僩儗乕僔儞僌側偳偺夋憸張棟傪崅懍偵峴偆偨傔偵僌儔僼傿僢僋張棟愱梡偺夞楬傪慻傒崬傫偩僄儞僕僯傾儕儞僌儚乕僋僗僥乕僔儑儞傪,摿偵僌儔僼傿僢僋僗儚乕僋僗僥乕僔儑儞偲偄傝.

UNIX傪OS偲偟偨SG1幮偺僌儔僼傿僢僋僗儚乕僋僗僥乕僔儑儞偑桳柤偩偑,嵟嬤偱偼崅婡擻偱掅壙奿側僌儔僼傿僢僋傾僋僙儔儗乕僞偺搊応偵傛傝,WindowsNT傪OS偲偟偨僌儔僼傿僢僋僗儚乕僋僗僥乕僔儑儞傕晛媦偟偰偒偨.

恾5僌儔僼傿僢僋僗儚乕僋僗僥乕僔儑儞

恾6昗弨揑側儅儖僠儊僨傿傾僷僜僐儞偺巇條

娭楢抦幆

仠儅儖僠儊僨傿傾僷僜僐儞丂柧妋側掕媊偼摿偵側偄偑,捠忢,壒尮偲CD-ROM僪儔僀僽傪搵嵹偟,崅夝憸搙偺昞帵婡擻,摦夋嵞惗婡擻傪傕偪,壒,夋憸,摦夋偲偄偭偨儅儖僠儊僨傿傾僨乕僞傪帺桼偵埖偆偙偲偺偱偒傞CPU,儊儌儕梕検,僴乕僪僨傿僗僋傪旛偊偨僷僜僐儞傪偄偆.偦偆偄偭偨堄枴偱偼,嵟嬤偺僷僜僐儞偼,傎偲傫偳偑儅儖僠儊僨傿傾僷僜僐儞偲偄偭偰傛偄.

楙廗栤戣

恾偺a.乣d.偵偦傟偧傟娭楢偺怺偄梡岅傪夝摎孮A偐傜,婰弎傪夝摎孮B偐傜慖傋.

偝傜偵偦偺梡岅偲嵟傕娭楢偺偁傞

(晉巑捠帒椏傛傝)

b.

(晉巑捠帒椏傛傝)

C.

(CASIO帒椏傛傝乴

d.

(擔棫帒椏傛傝)

乹夝摎孮A乺

傾.堦懱宆僷僜僐儞

僀.僞儚乕宆僷僜僐儞

僂.僲乕僩僷僜僐儞

僄.PDA

乹夝摎孮B乺

(i)屄恖岦偗実懷忣曬抂枛.億働僢僩僒僀僘偱寉検偱偁傞偨傔,帩偪塣傃偑壜擻.儅儖僠儊僨傿傾婡擻,捠怣婡擻傪旛偊偰偄傞.

(ii)杮懱偲僨傿僗僾儗僀偺愙懕偑晄梫.掅僐僗僩,徣僗儁乕僗偑摿挜.奼挘惈偑掅偔,堦斒弶怱幰岦偗.

(iii)僷僜僐儞杮懱偺宍忬偑墶傛傝傕廲偵挿偄僞僀僾.杮懱撪晹偑峀偄偺偱奼挘儀僀側偳傪懡偔妋曐偡傞偙偲偑偱偒傞.

(iv)A4,B5僒僀僘偑庡棳塼徎僨傿僗僾儗僀傪巊偄,僶僢僥儕乕偵傛傞嬱摦偑壜擻.彫宆寉検偱偼偁傞偑忢偵実懷偡傞偵偼晧扴偑戝偒偄.

CPU

Central Prrocessing Unit:拞墰張棟憰抲

儅僀僋儘僾儘僙僢僒32價僢僩CPU

CPU

僷僜僐儞偺拞悤晹偱,擖椡憰抲傪惂屼偟偰僨乕僞傪庴偗庢傝,偦偺僨乕僞偵墘嶼丒壛岺側偳偺張棟傪壛偊傞.偦偟偰,偦偺寢壥傪儊儌儕偵曐懚偟偨傝,弌椡憰抲偵弌椡偡傞偲偄偆僷僜僐儞僔僗僥儉慡懱傪僐儞僩儘乕儖偡傞憰抲傪偄偆.僷僜僐儞偺張棟擻椡偼偙偺CPU偺惈擻偵戝偒偔塭嬁偡傞.CPU偼堦偮偺敿摫懱偵傑偲傔偨儅僀僋儘僾儘僙僢僒偱,32價僢僩CPU偑庡棳偱偁傞.

恾1丂CPU僾儘僙僢僒(僀儞僥儖帒椏傛傝)

![]()

僋儘僢僋

Hz僿儖僣

Pentium

CPU偼僋儘僢僋偲偄傝僞僀儈儞僌怣崋偵崌傢偣偰僨乕僞張棟偑峴傢傟傞.偟偨偑偭偰,僋儘僢僋廃攇悢偑崅偄傎偳CPU偺張棟擻椡偼懍偄.僋儘僢僋廃攇悢偼Hz(僿儖僣)偱昞偡.

CPU傪摦嶌偝偣傞廃攇悢傪撪晹僋儘僢僋偲偄偆偺偵懳偟偰,CPU偑廃曈憰抲側偳奜晹偲傗傝庢傝偡傞廃攇悢傪奜晹僋儘僢僋偲偄偆.奜晹僋儘僢僋偼僜働僢僩側偳廃曈婡婍偺巇條偺娭學偱偁傑傝崅懍偵偱偒側偄偨傔,CPU撪晹偱偦偺僋儘僢僋悢傪悢攞偵忋偘,崅懍壔傪恾偭偰偄傞.CPU偺張棟擻椡偼偙偺撪晹僋儘僢僋悢偑巜昗偲側偭偰偄傞.

戙昞揑側CPU偵偼師偺傛偆側傕偺偑偁傞.

仧Pentium丂93擭偵暷僀儞僥儖偑奐敪偟偨32價僢僩CPU偱,偙偺屻宲CPU偲偟偰95擭偵弌壸偝傟偨Pentium Pro,Pentium偵儅儖僠儊僨傿傾愱梡婡擻傪捛壛偟偨MMX Pentium,PentiumPro偵儅儖僠儊僨傿傾愱梡婡擻傪捛壛偟偨PentiumII偑偁傞.僋儘僢僋廃攇悢偼尰嵼,200乣400MHz偑庡棳偱偁傞.PowerPC仧PowerPC丂IBM,Apple幮,MOTOROLA幮偺3幮偑嫟摨奐敪偟偨

ROM

Read Only Memory

RAM

Random Access Memory

DRAM

Dynamic RAM

僉儍僢僔儏儊儌儕

:CPU偲儊僀儞儊儌儕乕偲偺傾僋僙僗傪傛傝崅懍偵偡傞偨傔偺婰壇憰抲

SRAM

Static RAM

EDODRAM

Extended Data Out DRAM

32價僢僩CPU偱,93擭偵Apple幮偺僷僜僐儞,Macintosh偵搵嵹偟偨.Pentium傛傝彫宆,敪擬検偑彮側偔埨壙.僋儘僢僋廃攇悢偼尰嵼,200乣350MHz偑庡棳偱偁傞.儊僀儞儊儌儕

CPU偱幚峴拞偺僾儘僌儔儉傗僨乕僞傪奿擺偡傞応強.揹尮傪愗偭偰傕婰榐撪梕偑徚偝傟側偄撉弌偟愱梡偺ROM偲,帺桼偵撉弌偟傗彂崬傒偑偱偒傞RAM偵傛偭偰峔惉偝傟偰偄傞.僔僗僥儉僾儘僌儔儉側偳偼ROM,儅儖僠儊僨傿傾僨乕僞側偳偼RAM偵婰壇偝傟傞.捠忢,婰壇枾搙偑崅偔埨壙側DRAM偑儊僀儞儊儌儕偵巊傢傟偰偄傞偑,僉儍僢僔儏儊儌儕側偳崅懍惈偑梫媮偝傟傞偲偙傠偵偼婰壇枾搙偼掅偄偑崅懍側SRAM偑巊傢傟偰偄傞.嵟嬤偱偼DRAM偱傕,楢懕僨乕僞偺撉弌偟懍搙傪崅懍偵偝偣傞EDO DRAM傗僋儘僢僋偵摨婜偝偣傞僔儞僋儘僫僗DRAM側偳偺搊応偵傛傝儊儌儕偺傾僋僙僗岠棪偼岦忋偟偰偄傞.

尰嵼,僷僜僐儞梡偺儊僀儞儊儌儕偵偼,儊儌儕儌僕儏乕儖宍忬偺SIMM傗DIMM偑懡偔棙梡偝傟偰偄傞.僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偵偼2枃1慻偱巊梡偡傞SIMM,僲乕僩僷僜僐儞偵偼1枃扨埵偱棙梡偱偒傞DIMM偑捠忢巊傢傟偰偄傞.

僔儞僋儘僫僗 DRAM

SIMM

Single ln-line Memory Module

DIMM

Dual Inline Memory Module

![]()

恾2丂SIMM偺儊儌儕(2枃1慻偱憹愝)

僌儔僼傿僢僋僗傾僋僙儔儗乕僞VRAMVideo RAM

僌儔僼傿僢僋僗儃乕僪

僷僜僐儞偺夋柺昞帵傪峴偆偨傔偺奼挘儃乕僪偱僌儔僼傿僢僋僗傾僋僙儔儗乕僞偲VRAM偱峔惉偝傟偰偄傞.價僨僆儃乕僩偲傕屇偽傟傞.嵟嬤偺儅儖僠儊僨傿傾僷僜僐儞偵偼昗弨憰旛偝傟偰偄傞偙偲偑懡偄.

仧僌儔僼傿僢僋僗傾僋僙儔儗乕僞丂僼儖僇儔乕,MPEG側偳偺摦夋,3D僌儔僼傿僢僋側偳偺昞帵傪崅懍壔偡傞偨傔偺僴乕僪僂僃傾傪偄偆.捠忢,1僠僢僾偺LSI偱採嫙偝傟偰偄傞.偙傟傪搵嵹偡傞偙偲偵傛偭偰CPU忋偱昤夋張棟傪峴偆昁梫偑側偔側傝,CPU偺晧壸偼寉尭偝傟,慡懱偺張棟懍搙偼岦忋偡傞.

2D傾僋僙儔儗乕僞偼儔僀儞偺昤夋懍搙(儀僋僞乕/昩),3D傾僋僙儔儗乕僞偼億儕僑儞偺昤夋懍搙(億儕僑儞/昩)偱惈擻傪昞偡.

仧VRAM丂僨傿僗僾儗僀偵昞帵偡傞暥帤傗夋憸僨乕僞傪婰壇偟偰偍偔偨傔偺RAM偱,僌儔僼傿僢僋僗儊儌儕偲傕屇偽傟傞.夋柺忋偺偡傋偰偺揰(僪僢僩)傪婰壇偟偰偄傞偺偱,偙偺儊儌儕忋偵彂偐傟偨僀儊乕僕兪3堦

僺僨僆僉儍僼僠儍乕儃乕僪

僒僂儞僪儃乕僪

Sound Blaster

:Windows梡偺戙昞揑側僒僂儞僪儃乕僪

偑偦偺傑傑僨傿僗僾儗僀偵昞帵偝傟傞.捠忢,2MB埲忋搵嵹偟偰偄傞偙偲偑懡偄.價僥僆僉儎僾僠儎乕儃乕僪

價僨僆怣崋傪僨傿僕僞儖偺摦夋僨乕僞偵曄姺偡傞偨傔偺奼挘儃乕僪傪偄偆.VHS傗8儈儕價僨僆偺応崌,傾僫儘僌怣崋傪僨傿僕僞儖怣崋偵曄姺偟側偗傟偽側傜側偄偑,僨傿僕僞儖價僨僆偱偼僨傿僕僞儖僨乕僞偺傑傑僷僜僐儞偵庢傝崬傓偙偲偑偱偒傞

.AVI僼傽僀儖宍幃,Quick Time宍幃,MPEG宍幃,儌乕僔儑儞JPEG曽幃偲偄偭偨曐懚宍幃偑峀偔巊傢傟偰偄傞.

庢傝崬傫偩價僨僆僨乕僞偺昳幙偼怓悢,夝憸搙,1昩娫偺僼儗乕儉悢偱寛傑傞.怓悢偑懡偔,夝憸搙偑崅偗傟偽夋幙偑椙偔,僼儗乕儉悢偑懡偄偲摦偒偑妸傜偐偵側傞.僼儖僇儔乕(1677枩怓),僼儖僗僋儕乕儞(640亊480),僼儖儌乕僔儑儞(30僼儗乕儉/昩)偱價僨僆暲偺昳幙偑摼傜傟傞.

僒僂儞僪儃乕僪

僷僜僐儞偱偺僒僂儞僪偺榐壒丒嵞惗婡擻傪岦忋偝偣傞偨傔偺奼挘儃乕僪傪偄偆.嵟嬤偺僷僜僐儞偵偼僒僂儞僪儃乕僪傪昗弨憰旛偟偰偄傞偙偲偑懡偄.FM壒尮,PCM壒尮,MIDI僀儞僞僼僃乕僗,CD-ROM僀儞僞僼僃乕僗,僆乕僨傿僆傾儞僾偺傎偐,僒僂儞僪弌椡梡僐僱僋僞傗儅僀僋擖椡抂巕偑憰旛偝傟偰偄傞.

尰嵼,Creative Labs幮偺Sound Blaster偲偦偺屳姺惢昳偑庡棳偱偁傞.

恾3丂SoundB1aster (Creative Labs幮帒椏傛傝)

楙廗栤戣

師偺暥復偼僷僜僐儞杮懱偺摿挜傗巇條傪愢柧偟偰偄傞.偦傟偧傟偺暥復偵嵟傕揔偡傞岅嬪傪夝摎孮偐傜慖傋.偨偩偟,摨偠岅嬪傪2夞埲忋梡偄偰傕傛偟丒.

a.僥儗價傗價僨僆偐傜偺摦夋傪僷僜僐儞忋偵擖椡偡傞偙偲偑偱偒,僨傿僕僞儖僨乕僞偲偟偰曐懚偡傞偙偲偑偱偒傞.

b.僷僜僐儞偺僨傿僗僾儗僀夋柺偵昞帵偡傞暥帤傗夋憸僨乕僞傪拁偊偰偍偔愱梡偺儊儌儕.

C.寁嶼側偳僨乕僞張棟傗擖弌椡側偳偺慡懱傪僐儞僩儘乕儖偡傞憰抲.僋儘僢僋廃攇悢偑崅偔側傞偲堦斒偵偙偺張棟擻椡偼崅偔側傞.

d.MIDI僀儞僞僼僃乕僗傗PCM婡擻偑偁傝,僨傿僕僞儖僨乕僞偺榐壒丒嵞惗偑偱偒傞.

e.僐儞僺儏乕僞傪摦偐偡偨傔偺婎杮揑側僾儘僌儔儉偑婰榐偝傟偰偄偰,揹尮傪愗偭偰傕婰榐撪梕偑徚偊側偄撉傒弌偟愱梡儊儌儕.

f.偙偺憰抲偺戙昞揑傕偺偵Pentium,PowerPC偑偁傞.

g.夋憸昤夋傪崅懍壔偡傞偨傔偺廃曈婡婍偦偺惈擻偼堦斒揑偵儔僀儞偺昤夋懍搙傗億儕僑儞偺昤夋懍搙偱昞偡.

乹夝摎孮乺

傾.僌儔僼傿僢僋僗傾僋僙儔儗乕僞

僀.僒僂儞僪儃乕僪

僂.價僨僆僉儍僾僠儍乕儃乕僪僄.VRAM僆.ROM僇.CPU

仧抦幆傪峀偘傛偆儅僓乕儃乕僪=僷僜僐儞傪峔惉偡傞婎杮揑側晹昳偑慻傒崬傫偱偁傞婎斦偲偄偆.儊儌傝堦傪憹愝偡傞偨傔偺僜働僢僩傗HDD偺愙懕晹傕偁傞.CPU,儊僀儞儊儌儕,僌儔僼傿僢僋僗儃乕僪,價僨僆僉儍僾僠儍乕儃乕僪,僒僂儞僪儃乕僪側偳傕偙偺儅僓乕儃乕僪偵慻傒崬傑傟偰偄傞.

儅僓乕儃乕僪

暥帤傗夋憸僨乕僞傪擖椡偡傞偨傔偺僨僶僀僗偼懡庬懡條偱偁傞丅杮愡偱偼丄偦傟偧傟偺梡搑偲摿挜傪夝愢偡傞丅摿偵僗僉儍僫傗僨傿僕僞儖僇儊儔偺夋憸擖椡僨僶僀僗偵娭偡傞弌戣昿搙偑崅偄偺偱妋幚偵儅僗僞乕偟傛偆丅

僨僶僀僗:曗彆揑偵巊偆憰抲偺偙偲.儅僂僗

僞僼儗僢僩

儃僀儞僥傿儞僋僥僶僀僗

僨傿僗僾儗僀側偳偺昞帵夋柺偺埵抲傪僨乕僞偲偟偰擖椡偡傞憰抲偱,夋柺忋偺儊僯儏乕傗傾僀僐儞偺慖戰,偝傜偵偼恾宍傪昤偔偲偒偵巊傢傟傞.

仭儅僂僗丂憖嶌柺(婘忋)傪堏摦偝偣,儃乕儖偺夞揮曽岦,夞揮妏偵傛偭偰僇乕僜儖偺埵抲傪堏摦偝偣傞.憖嶌惈偑傛偔,儊僯儏乕傗傾僀僐儞慖戰偵巊傢傟傞.偨偩偟,憡懳埵抲傪帵偡偨傔恾宍傪昤偔偺偵偼偁傑傝岦偐側偄.

仠僞僽儗僢僩丂僥乕僽儖偲屇偽傟傞斅忋偵恾柺傗幨恀傪揬傝偮偗,愱梡偺儁儞(僗僞僀儔僗儁儞)偱側偧傞偙偲偵傛偭偰,偦偺愨懳埵抲傪撉傒庢傞憰抲偱,恾宍傪昤偔偲偒偵曋棙.

丄

恾1丂儅僂僗

乺

恾2丂僞僽儗僢僩(WACOM帒椏傛傝)

僞僢僠僷僱儖

僩儔僢僋儃乕儖

僕儑僀僗僥傿僢僋

仠僞僢僠僷僱儖丂僨傿僗僾儗僀忋偵摟柧側掞峈枌傪廳偹偨憰抲偱,夋柺傪偝傢傞偲偦偙偵埑揹岠壥偑惗偠,曄壔偟偨揹棳偐傜埵抲忣曬傪専弌偡傞.嬧峴偺尰嬥帺摦巟暐婡傗娤岝埬撪僔僗僥儉側偳偵棙梡偝傟偰偄傞.

仭僩儔僢僋儃乕儖丂儅僂僗偲尨棟偼摨偠偱,儅僂僗傪棤曉偟偨宍忬傪偟偰偄傞.儅僂僗憖嶌偵偼偁傞掱搙偺僗儁乕僗偑昁梫偩偑,僩儔僢僋儃乕儖偱偼儃乕儖傪庤偱夞揮偝偣傞偨傔,憖嶌偡傞僗儁乕僗傪昁梫偲偟側偄.僲乕僩僷僜僐儞偵昗弨偱偮偗傜傟偰偄傞偙偲偑懡偄.

仭僕儑僀僗僥傿僢僋丂堦杮偺儗僶乕傪偁傞曽岦偵搢偡偙偲偵傛偭偰,偦偺搢傟偨曽岦,妏搙偐傜埵抲傪専弌偡傞憰抲傪偄偆.僎乕儉婡偱側偠傒偑怺偄偑,CAD傗CG偺擖椡憰抲偲偟偰巊傢傟傞偙偲傕懡偄.

恾3丂僩儔僢僋儃乕儖(徏壓揹婍嶻嬈帒椏傛傝)

恾4丂僕儑僀僗僥傿僢僋(Microsoft幮帒椏傛傝)

![]()

夋憸擖椡僥僶僀僗

奊傗幨恀側偳偺夋憸僨乕僞傪捈愙撉傒庢傝,晞崋壔偟偰婰榐偡傞憰抲傪偄偆.擖椡偝傟偨夋憸僨乕僞偼朿戝側検偲側傞偺偱捠忢,埑弅偟偰曐懚偟偰偄傞.

仧僀儊乕僕僗僉儍僫丂奊傗幨恀側偳偺夋憸僨乕僞傪彫偝側夋慺扨埵偵暘夝偟偰僨乕僞壔偡傞.僗僉儍僫偺拞怱晹偵偼CCD僙儞僒偑偁傝,尨棟揑偵偼僼傽僋僔儈儕偲摨偠偱,撉傒庢傝偼RGB奺8奒挷偺僇儔乕偺傕偺偑堦斒揑偱偁傞.岝妛揑偵憱嵏(僗僉儍儞)偟,偦偺斀幩棪偲摟夁棪偺嫮搙傪應掕偟偰,偦傟傪

A/D(傾僫儘僌/僨傿僕僞儖)曄姺偟偰擖椡偡傞.撉傒庢傝夝憸搙偼300乣1200dpi掱搙.

僀儊乕僕僗僉儍僫偵偼撉傒庢傝宍懺偵傛傝師偺嶰偮偺僞僀僾偑偁傞.

(i)僼儔僢僩儀僢僩宆丂暋幨婡偲摨條偵僈儔僗斅偺忋偵夋憸僨乕僞傪偺偣,撉傒庢傞.崅惛搙側擖椡偑壜擻偱偁傞.

(ii)僴儞僨傿宆丂寉検偱帩偪塣傃偑壜擻偱,杮傗嶨帍側偳偺夋憸僨乕僞傪庤寉偵撉傒庢傞.堦斒揑偵撉傒庢傝偼庤摦幃偺偨傔,擖椡偼傗傗晄埨掕偱惛搙傕偝傎偳崅偔側偄.

(iii)僔乕僩僼傿乕僟宆丂A4掱搙偺彂椶傗尨峞傪僔乕僩僼傿乕僟偵偺偣,帺憱偵傛傝撉傒庢傞.擖椡偼埨掕偟偰偍傝,夝憸搙偼崅偄.僼儔僢僩儀僢僩宆偵斾傋,廲宆愝寁偺偨傔応強傪庢傜側偄.傑偨,偙偺懠偵35mm偺幨恀僼傿儖儉傗僗儔僀僪偺夋憸僨乕僞傪撉傒

庢傞僼傿儖儉僗僉儍僫偑偁傞.偙傟偼,捠忢1000乣3000dpi偲傎偐偺僗僉儍僫偲斾傋偰夝憸搙偼崅偄.

仧僨傿僕僞儖僇儊儔丂嶣偭偨夋憸僨乕僞偼懄嵗偵僨傿僕僞儖夋憸僨乕僞偵曄姺偟,曐懚偱偒傞.傑偨,僇儊儔偺塼徎價儏乕傾偱偦偺応偱夋憸傪妋擣偱偒,幐攕偟偨夋憸傗擖傜側偔側偭偨夋憸偼娙扨偵徚嫀偡傞偙偲傕偱偒傞.僨乕僞偺婰榐曽朄偼,撪憼儊儌儕傪梡偄傞僞僀僾偲PC僇乕僪傪梡偄傞傕偺偑偁傞.僨傿僕僞儖僇儊儔偐傜僷僜僐儞僿偺夋憸僨乕僞偺揮憲偼

僀儊乕僕僗僉儍僫

CCD

Charge Coupled Device

:揹壸寢崌慺巕

RGB

Red Green Blue

:愒,椢,惵偺岝偺3尨怓偺偙偲夝憸搙昞帵傗報帤偺偒傔嵶偐偝傪帵偡広搙

dpi

dots per inch

:1僀儞僠摉傝偺僪僢僩悢

僨傿僕僞儖僇儊儔

![]()

恾5丂僼儔僢僩儀僢僩宆

恾6丂僴儞僨傿宆

恾7丂僔乕僩僼傿乕僟宆

恾8丂僼傿儖儉僗僉儍僫

堦斒揑偵働乕僽儖傗愒奜慄傪巊偭偨僔儕傾儖揱憲偱峴傢傟傞.偟偐偟,僲乕僩僷僜僐儞偺傛偆偵PC僇乕僪僗儘僢僩傪傕偮応崌,PC僇乕僪偐傜捈愙夋憸僨乕僞傪撉傒庢傞偙偲偑偱偒傞.

僨傿僕僞儖僇儊儔偺夋憸僒僀僘偼,堦斒揑偵640亊480夋慺偩偑1280亊1024夋慺偺崅夋幙側傕偺傕偁傞.夋憸僨乕僞偺婰榐宍幃偼傎偲傫偳JPEG宍幃側偺偱,撉傒庢偭偨僨乕僞偼摿偵曄姺偡傞偙偲側偔巊偆偙偲偑偱偒傞.

恾9丂僨傿僕僞儖僇儊儔(SONY帒椏傛傝)

楙廗栤戣

師偺侾丆俀偺暥復偼擖椡僨僶僀僗偵偮偄偰弎傋偨傕偺偱偁傞.仩傪杽傔傞揔摉側岅嬪傪夝摎孮偐傜慖傋.

侾丂億僀儞僥傿儞僌僨僶僀僗偼,僨傿僗僾儗僀夋柺忋偵偁傞埵抲傪擖椡偡傞憰抲偱偁傞.[a.]偼掙柺偵杽傔崬傫偩儃乕儖傪夞揮偝偣傞偙偲偵傛傝堏摦曽岦傗嫍棧傪擖椡偡傞傕偺偱,儊僯儏乕傗傾僀僐儞偺慖戰偵峀偔堦斒偵棙梡偝傟偰偄傞.[b.]偼夋柺傪捈愙巜偱墴偝偊偰擖椡偡傞傕偺偱嬧峴偺ATM側偳偺愱梡抂枛偵傛偔巊傢傟偰偄傞.[c.]偼抧恾傗恾宍側偳偺惛枾側僥乕僋傪擖椡偡傞偲偒偵傛偔巊傢傟,愱梡僾儗乕僩忋偺恾宍傪愱梡儁儞偱側偧傞偙偲偱偦偺嵗昗傪擖椡偡傞.

俀丂夋憸擖椡僥僶僀僗偺戙昞揑側傕偺偵[d.]偲[e.]偑偁傞.夋憸僨乕僞偼僨乕僞検偑戝偒偄偺偱捠忢[f.]曽幃偱埑弅偟偰曐懚偡傞.[d.]偼僐儞僺儏乕僞偑側偔偰傕夋憸傪偦偺応偱曐懚偱偒傞偨傔,椃愭偺晽宨側偳庤寉偵婰榐偱偒傞.[e.]偼巻側偳偵昤偐傟偨奊傗幨恀側偳暯柺揑側懳徾暔偺忋傪憱嵏偡傞偙偲偱僨乕僞傪撉傒庢傞傕偺偱偁傞.暋幨婡偺傛偆偵僈儔僗斅忋偵懳徾暔傪偍偄偰憱嵏偡傞[g.]宆傗庤偱杮懱傪帩偪庤摦偱憱嵏偡傞[h.]宆側偳偑偁傞.

<夝摎孮乺

傾.僗僉儍僫

僀.儅僂僗

僂.僨傿僕僞儖僇儊儔

僄.僞僽儗僢僩

僆.僞僢僠僷僱儖

僇.僩儔僢僋儃乕儖

僉.僴儞僨傿

僋.僼儔僢僩儀僢僩

働.僔乕僩僼傿乕僟僐.CCD僒.MPEG僔.JPEG

仧抦幆傪峀偘傛偆懳榖僨僶僀僗:僐儞僺儏乕僞偲儐乕僓偑,偁偨偐傕夛榖傪偟偰偄傞偐偺傛偆偵張棟傪峴偆憰抲傪懳榖僨僶僀僗偲偄偆.捠忢,僉乕儃乕僪傗儅僂僗傪巊偭偰僠乕僞傗嶌嬈庤弴傪擖椡偟,偦偺寢壥傪僨傿僗僾儗僀偵弌椡偡傞偙偲偵傛偭偰夛榖偺傗傝庢傝傪峴偆.嵟嬤偱偼,儅僀僋傪捠偟偰捈愙恖娫偺惡傪擣幆偝偣擖椡偡傞壒惡擖椡傗婰壇偟偰偁傞壒惡偲偦傟傜偺慻傒崌傢偣傗崌惉偵傛偭偰弌椡偡傞壒惡墳摎傕懳榖僥僶僀僗偲偟偰棙梡偝傟偰偄傞.

恾5丂塼徎僨傿僗僾儗僀

恾6丂僾儘僕僃僋僞

STN

Super Twisted Nematic

TFT

Tnin Film Transistor

DSTN

Dual-Scan Super Twisted Nematic

僾儔僘儅僨傿僗僾儗僀僾儘僕僃僋僞

僜僼僩僐僺乕僴乕僪僐僺乕

儐乕僒乕(儅儞儅僔儞)僀儞僞僼僃乕僗

PostScript

僗僉儍儞僐儞僶乕僞

仠僾儔僘儅僨傿僗僾儗僀丂僾儔僘儅偺敪岝偡傞惈幙傪棙梡偟偨僨傿僗僾儗僀偱,昞帵懍搙偼懍偔,帇栰妏搙傕峀偄,偟偐偟,僇儔乕昞尰偑庛偄,塼徎傛傝徚旓揹椡偑戝偒偄偲偄偆擄揰偑偁傞.戝宆嬈柋梡偺僨傿僗僾儗僀傗暻妡偗僥儗價梡偲偟偰偺梡搑偑庡棳.

仧僾儘僕僃僋僞丂戝宆僗僋儕乕儞偵夋憸傪搳塭偝偣昞帵偡傞憰抲偱,懡恖悢傪懳徾偵僾儗僛儞僥乕僔儑儞偡傞応崌偵巊傢傟傞.嵟嬤偱偼僷僜僐儞偐傜傕捈愙愙懕偱偒,僐儞僷僋僩偱掅壙奿偵側偭偨.偨偩偟,傑偩偁傑傝柧傞偄応強偱偼搳塭夋憸偑尒偵偔偔,偁傞掱搙偺埫偝傪昁梫偲偡傞偲偄偆擄揰偑偁傞.

娭楢抦幆

仧僜僼僩僐僺乕/僴乕僪僐僺乕丂僨傿僗僾儗僀偵昞帵偝傟偨暥帤傗夋憸側偳傪堦帪揑偵婰壇偟偰偍偔偙偲傪僜僼僩僐僺乕,僾傝儞僞側偳傪巊偭偰巻傗僼傿儖儉側偳偵報嶞偡傞偙偲傪僴乕僪僐僺乕偲偄偆.

仠儐乕僓(儅儞儅僔儞)僀儞僞僼僃乕僗儐乕僓偲僐儞僺儏乕僞偲偺傗傝庢傝傪墌妸偵偡傞偨傔偺憰抲傗偟偔傒傪徧偟偰儐乕僓僀儞僞僼僃乕僗,傑偨偼儅儞儅僔儞僀儞僞僼僃乕僗偲屇傇.堦斒偵,儅僂僗傗僨傿僗僾儗僀側偳偺擖弌椡僨僶僀僗偺巊梡朄,僾儘儞僾僩,儊僯儏乕,傾僀僐儞側偳夋柺昞帵曽幃偵傛傞儐乕僓偲偺懳榖宍幃傪偄偆.

仧Post Script丂Adobe ystem幮偑奐敪偟偨暥彂傪儁乕僕扨埵偱張棟偡傞儁乕僕婰弎尵岅偱,悽奅昗弨偲側偭偰偄傞.暥帤,昞,夋憸傪僾儕儞僞偺夝憸搙偵娭學側偔崅昳埵偵弌椡偡傞偙偲偑偱偒傞.儗乕僓僾儕儞僞側偳偵棙梡偝傟偰偄傞.

仠僗僉儍儞僐儞僶乕僞僨傿僗僾儗僀偺憱嵏廃攇悢傪曄姺偡傞憰抲偱,僥儗價側偳僷僜僐儞偺憱嵏廃攇悢偵懳墳偟偰偄側偄僨傿僗僾儗僀傪棙梡偡傞応崌,擖椡怣崋傪挷惍偟偰庴憸婡偵憲傝,昞帵壜擻偵偡傞.

僪僢僩僀儞僷僋僩僾儕儞僞

僪僢僩

:恾宍傗暥帤傪峔惉偡傞彫偝側揰.捠忢,1暥帤偺峔惉偼16僪僢僩,24僪僢僩,48僪僢僩偱偁傞.

ORT僨傿僗僾儗僀

Catnode Rey-Tube Display

儔僗僞僗僉儍儞曽幃

:僨傿僗僾儗僀憰抲偱夋憸傪揰偺廤崌偲偟偰昞帵偡傞曽幃

儅儖僠僗僉儍儞丒僨傿僗僾儗僀

塼徎僨傿僗僾儗僀

LCD

Liquid Cry-stal Display

仭僪僢僩僀儞僷僋僩僾儕儞僞丂暥帤傗恾宍傪僪僢僩偺廤傑傝偲偟偰懆偊,報帤僿僢僪偺嵶偐偄僺儞偱僀儞僋儕儃儞傪偨偨偄偰報帤偡傞.僇乕儃儞巻傪偼偝傫偩暋幨揱昜側偳偼堦搙偵報帤偱偒傞偲偄偆摿挜傪傕偮偑,報嶞憶壒傗報帤僗僺乕僪偺抶偝偐傜嵟嬤偼偁傑傝巊傢傟側偔側偭偨.

僨傿僗僾儗僀

尰嵼嵟傕棙梡偝傟傞昞帵憰抲偱,昞帵曽幃偺堘偄偵傛偭偰,師偺傛偆側僞僀僾偑偁傞.

仧CRT僨傿僗僾儗僀丂CRT偼傎偲傫偳捠忢偺僥儗價偲摨偠僽儔僂儞娗傪巊梡偟偨儔僗僞僗僉儍儞曽幃傪嵦梡偟偰偄傞.偙傟偼揹巕價乕儉傪崅懍偵夋柺偺嵍忋偐傜塃壓偵岦偐偭偰悈暯曽岦偵憱嵏(僗僉儍儞)偟,巆憸岠壥傪棙梡偟夋憸傪昞帵偡傞傕偺偱偁傞.憱嵏曽朄偵偼,偡傋偰偺憱嵏慄傪弴偵昤夋偡傞僲儞僀儞僞儗乕僗曽幃偲憱嵏慄傪1杮偢偮旘偽偟偰2夞偺悅捈憱嵏偱1夋柺傪昤夋偡傞僀儞僞儗乕僗曽幃偑偁傞.僀儞僞儗乕僗曽幃偺傎偆偑夋柺偺儕僼儗僢僔儏夞悢偑彮側偄暘,夋柺偺偪傜偮偒(僼儕僢僇)偑懡偔,栚偑旀傟傗偡偄.尰嵼偼,僲儞僀儞僞儗乕僗曽幃偑懡偔巊梡偝傟偰偄傞.

恾4

丂僲儞僀儞僞儗乕僗偵傛傞昞帵曽幃

恾3丂CRT僨傿僗僾儗僀

VGA

VideoGraphics Array

SVGA

Super Video Graphics Array

XGA

eXtenede Gracphics Array

SXGA

Super eXtended Graphics Array

仧儅儖僠僗僉儍儞丒僨傿僗僾儗僀丂昞帵夝憸搙偼VGA偺640亊480僪僢僩偑堦斒揑偱偁偭偨偑,嵟嬤偱偼傛傝崅夝憸搙側SVGA偺800亊600僪僢僩,XGA偺1024亊768僪僢僩,SXGA偺1280亊1024僪僢僩偑傛偔棙梡偝傟傞傛偆偵側偭偨.偙傟傜偺夝憸搙偵堦偮偺CRT僨傿僗僾儗僀偱懳墳偱偒傞傕偺傪儅儖僠僗僉儍儞丒僨傿僗僾儗僀偲偄偆.

仠塼徎僨傿僗僾儗僀丂塼徎偵揹埑傪偐偗傞偲暘巕偺攝楍偑曄壔偡傞摿惈傪棙梡偟偨僨傿僗僾儗僀偱,CRT僨傿僗僾儗僀偵斾傋,徣僗儁乕僗,徣揹椡偑摿挜.僲乕僩僷僜僐儞傗実懷抂枛,嵟嬤偱偼僨傿僗僋僩僢僾僷僜僐儞偵傕棙梡偝傟偰偄傞.塼徎僨傿僗僾儗僀偵偼STN曽幃偲TFT曽幃偑偁傞偑,TFT曽幃偺曽偑夋幙偵桪傟偰偄傞偨傔,尒傗偡偔,墳摎懍搙傕懍偄.STN曽幃偱偼,夋幙岦忋傪恾傞偨傔,塼徎僷僱儖傪忋壓偵2暘妱偟,憱嵏慄偺悢傪攞偵偟偨DSTN偑峀偔巊傢傟偰偄傞.

偙偙偑億僀儞僩!

戙昞揑側弌椡僨僶僀僗偵偼僾儕儞僞偲僨傿僗僾儗僀偑偁傞.偙偺暘栰偺弌戣偼偦傟傜偺僨僶僀僗偺摿挜傪墴偝偊偰偍偗偽廫暘夝偗傞栤戣偑懡偄.妋幚偵揰傪庢傟傞偲偙傠側偺偱幐揰偡傞偙偲偺側偄傛偆偵偟傛偆.

僀儞僋僕僃僢僩僾儕儞僞CMYK

儗乕僓僾儕儞僞

擬揮幨幃僾儕儞僞

姶擬幃僾儕儞僞

僾儕儞僞

僾儕儞僞偵偼報帤曽幃偺堘偄偵傛偭偰,師偺傛偆側僞僀僾偑偁傞.

仧僀儞僋僕僃僢僩僾儕儞僞丂CMYK偺4怓偺僇儔乕僀儞僋傪巊偄,僲僘儖偐傜暚幩偡傞偦傟偧傟偺僀儞僋偺擹搙傪挷愡偟偰報嶞傪峴偆.夝憸搙傕崅偔,僇儔乕報嶞偑偱偒,掅壙奿側偺偰嵟嬤偺僷僜僐儞偵懡偔棙梡偝傟偰偄傞.偨偩偟,懴悈惈偵傗傗寚偗傞偲偄偆擄揰傕偁傞.

仭儗乕僓僾儕儞僞丂僐僺乕婡偺傛偆偵儗乕僓岝傪巊偄,姶岝偝偣偨僪儔儉偵僩僫乕傪晅拝偝偣報嶞偡傞.暥彂傗夋憸傪儁乕僕扨埵偱報嶞偡傞偨傔,報帤懍搙偑懍偄.夝憸搙偼捠忢300乣600dpi偱偁傞偑1200dpi偲偄偭偨崅夋幙偺傕偺傕偁傞.偙傟傑偱,嬈柋梡偲偟偰巊梡偝傟傞偙偲偑懡偐偭偨偑,嵟嬤偱偼掅壙奿偵側傝屄恖儐乕僓偵傕棙梡偝傟偰偄傞.偨偩偟,傑偩儌僲僋儘偑庡棳偱偁傞.

仧擬揮幨幃僾儕儞僞丂僀儞僋儕儃儞偵敪擬僿僢僪傪墴偟偁偰偰,僀儞僋傪梟偐偟梡巻偵報帤偡傞.僇儔乕報帤傕壜擻.晛捠巻偱傕報帤偱偒傞偑,僀儞僋儕儃儞偺嵞棙梡偑擄偟偄偨傔,僀儞僋儕儃儞偺儔儞僯儞僌僐僗僩偑僀儞僋僕僃僢僩僾儕儞僞偵斾傋傞偲崅偔,報帤懍搙傕傗傗抶偄.

仭姶擬幃僾儕儞僞丂僀儞僋儕儃儞傪巊梡偣偢,擬傪壛偊傞偲敪怓偡傞姶擬巻偵敪擬僿僢僪傪墴偟偁偰偰報帤偡傞.僀儞僋儕儃儞偑偄傜側偄斀柺,愱梡偺姶擬巻偑昁梫.傑偨,姶擬巻偼帪娫偑宱偮偲曄怓偡傞偨傔挿婜曐懚偵偼岦偐側偄.儚乕僾儘愱梡婡偵棙梡偝傟偰偄偨偑,嵟嬤偼彮側偔側偭偨.

![]()

恾1丂僀儞僋僕僃僢僩僾儕儞僞(EPSON帒椏傛傝)

恾2丂儗乕僓僾儕儞僞(Canon帒椏傛傝)

楙廗栤戣

師偺侾,俀偺暥復偼弌椡僨僶僀僗偵偮偄偰弎傋偨傕偺偱偁傞.岥傪杽傔傞揔摉側岅嬪傪偺夝摎孮傛傝慖傋.

仭廬棃偼僷僜僐儞偺戙昞揑側僾儕儞僞偲偟偰僀儞僋儕儃儞傪偨偨偄偰報帤偡傞[a.]僾儕儞僞偑巊傢傟偰偄偨偑,嵟嬤偱偼僲僀僘偐傜巻偵僀儞僋傪悂偒偮偗偰報嶞偡傞[b.]僾儕儞僋傗僐僺乕婡偺傛偆偵暥帤傗夋憸傪儁乕僕扨埵偱報嶞偡傞[c.]僾儕儞僞偺傛偆側[d.]宆偺僾儕儞僞偑昗弨揑側僾儕儞僞偲側偭偨.[b.]偼堦斒偵[e.]偺4怓偺僀儞僋傪巊梡偟偰僇儔乕報嶞傪峴偭偰偄傞.[c.]偵偼崅昳幙側弌椡傪偡傞偨傔偵[f.]偲偄偆儁乕僕婰弎尵岅偑堦斒揑偵棙梡偝傟偰偄傞.

<夝摎孮乺

傾.擬揮幨幃

僀.姶擬幃

僂.僀儞僋僕僃僢僩

僄.儗乕僓

僆.僪僢僩僀儞僷僋僩

僇.僲儞僀儞僷僋僩

僉.僀儞僞僼僃乕僗僋.億僗僩僗僋儕僾僩働.敧乕僪僐僺乕僐.RGB僒.CMYK僔.VGA

俀[g.]僨傿僗僾儗僀偼揹巕價乕儉傪忋偐傜壓傊弴偵憱嵏偡傞.憱嵏慄傪1杮偢偮旘偽偟偰憱嵏偡傞[h.]僗僉儍儞傛傝傕偡傋偰偺憱嵏慄傪弴偵憱嵏偡傞[i.]僗僉儍儞偺曽偑[j.]偑彮側偔栚偑旀傟側偄.僲乕僩僷僜僐儞傗実懷抂枛側偳偵偼敄宆,徣僗儁乕僗傪摿挜偲偟偨DSTN[k.]僨傿僗僾儗僀傗TFT[k.]僨傿僗僾儗僀偑巊傢傟偰偄傞.僾儗僛儞僥乕僔儑儞側偳偱僷僜僐儞偺夋柺傪戝偒偔塮偟弌偡偨傔偵偼[l.]傪巊偭偰僗僋儕乕儞偵搳塭偝偣傞偐,[m.]傪巊偭偰婛懚偺戝宆僥儗價儌僯僞偵塮偟弌偡曽朄偑偁傞.

乹夝摎孮乺

傾.僼儕僢僇

僀.僗僉儍儞僐儞僶乕僞

僂.僾儘僕僃僋僞

僄.塼徎僆.僾儔僘儅僇.CRT僉.僀儞僞儗乕僗僋.僲儞僀儞僞儗乕僗

偙偙偑億僀儞僩!

僷僜僐儞偱棙梡偝傟偰偄傞僀儞僞僼僃乕僗偵偼偄偔偮傕偺庬椶偑偁傞僷僜僐儞杮懱偲偳偺廃曈婡婍傪愙懕偡傞偲偒偵偼壗偑巊傢傟傞偺偐偟偮偐傝攃埇偟偰偍偙偆.傑偨,僐僱僋僞偺宍忬傕偦傟偧傟堘偆偺偱嬫暿偱偒傞傛偆偵偟偰偍偙偆.

僶僗

PCl

Peripheral Component Innteroonnect

ISA

Industry Standard Architecture

僔儕傾儖僀儞僞僼僃乕僗

RS232C

Reoommended Standard 232C

僶僗

僷僜僐儞偺撪晹傗奜晹偺廃曈婡婍偺娫偱柦椷傗僨乕僞傪憲庴怣偡傞偨傔偺揱憲楬.僶僗偺庬椶偲偟偰偼,CPU撪晹傪寢傇撪晹僶僗,CPU偲擖弌椡憰抲傗婰壇憰抲側偳偺憰抲娫傪寢傇奜晹僶僗,僷僜僐儞杮懱偲廃曈憰抲娫傪愙懕偡傞偨傔偺奼挘儃乕僪傪寢傇奼挘僶僗偑偁傞.

僶僗偼揱憲僨乕僞暆偵傛偭偰16價僢僩僶僗偲32價僢僩僶僗偵暘偗傜傟傞.僶僗暆偑戝偒偄傎偳張棟懍搙偼崅懍偵側傞.尰嵼,32價僢僩僶僗偑庡棳偱偁傞,戙昞揑側奼挘僶僗偵偼師偺傕偺偑偁傞.

仧PCI僶僗丂暷僀儞僥儖偑採彞偟偨尰嵼,嵟傕晛媦偟偰偄傞32價僢僩僶僗.嵟戝僨乕僞揮憲懍搙偼133MB/昩.崅懍側僨乕僞揮憲偑梫媮偝傟傞僌儔僼傿僢僋僗儃乕僪,僱僢僩儚乕僋儃乕僪,SCSI儃乕僪側偳偵峀偔巊傢傟偰偄傞.

仧ISA僶僗丂DOS/V僷僜僐儞偱昗弨揑偵巊傢傟偰偄傞16價僢僩僶僗.嵟戝揮憲懍搙偼4MB/昩.16價僢僩CPU偺80286傪慜採偵愝寁偝傟偨傕偺偱,嵟嬤偺僷僜僐儞偱偼PCI僶僗偑棙梡偝傟傞働乕僗偑懡偄.

僔儕傾儖僀儞僞僼僃乕僗

1杮偺僨乕僞慄偱弴師1價僢僩偢偮憲傞僨乕僞揮憲曽幃.僨乕僞慄偳偆偟偺摨婜偑偄傜側偄偨傔,挿嫍棧揱憲偵岦偄偰偄傞.戙昞揑側僔儕傾儖僀儞僞僼僃乕僗偵偼師偺傕偺偑偁傞.

仭RS232C丂1968擭偵EIA(暷崙揹巕岺嬈夛)偑惂掕偟偨僀儞僞僼僃乕僗婯奿.僷僜僐儞偲儌僨儉側偳偁傑傝懍搙偑梫媮偝傟側偄廃曈婡婍偲偺愙懕偵巊傢傟傞.嵟戝僨乕僞揮憲懍搙偼115.2kbps.嵟戝揱憲嫍棧偼15m.僐僱僋僞偺宍忬偵偼D-sub9僺儞偲25僺儞偑懡偔巊梡偝傟偰偄傞.

恾1丂RS232C偺愙懕宍懺

USBUniversal Seria

l Bus

仧USB丂1996擭偵Inte1幮,Microsoft幮側偳7幮偑嫟摨偱惂掕偟偨師悽戙僀儞僞僼僃乕僗婯奿.儅僂僗傗僉乕儃乕僪,僕儑僀僗僥傿僢僋,僾儕儞僞,儌僨儉側偳傪堦偮偺僀儞僞僼僃乕僗偱愙懕偱偒傞.Win丒dows98偱偼昗弨僒億乕僩偝傟偰偍傝,嵟怴僷僜僐儞偵偼USB僐僱僋僞偑憰旛偝傟偰偄傞.嵟戝127戜偺廃曈婡婍傪僣儕乕忋偵愙懕偱偒傞偙偲,嵟戝僨乕僞揮憲懍搙偑12Mbps偲崅懍側偙偲,僷僜僐儞偺揹尮傪擖傟偨傑傑僐僱僋僞偵婡婍傪愙懕偱偒傞偙偲偑摿挜偱偁傞.

恾2丂USB偺愙懕宍懺

IEEE1394

Institute of Electrical and Electoronics Engineers1394

仢IEEE1394丂1995擭偵IEEE(暷崙揹婥揹巕媄弍幰嫤夛)偑惂掕偟偨師悽戙僀儞僞僼僃乕僗婯奿.揮憲懍搙偑100Mbps,200Mbps,400Mbps偺3庬椶偁傞.崅懍偱偁傞偨傔,壒傗摦夋憸僨乕僞傪儕傾儖僞僀儉揱憲偱偒傞偺偱儅儖僠儊僨傿傾僨乕僞梡僀儞僞僼僃乕僗偲偟偰偺婜懸偑戝偒偄.嵟戝63戜傑偱偺愙懕偑壜擻偱偁傞.

恾3丂1EEE1394偺愙懕宍懺

僷儔儗儖僀儞僞僼僃乕僗

SCSl

Small Computer System Interface

僷儔儗儖僀儞僞僼僄乕僗

摨帪偵暋悢偺僨乕僞慄傪梡偄偰悢價僢僩傑偲傔偰憲傞僨乕僞揮憲曽幃.崅懍揮憲偑壜擻偱偁傞偑,働乕僽儖偑挿偔側傞偲僨乕僞怣崋偺摨婜偵偢傟偑惗偠傞偨傔,挿嫍棧揮憲偵偼偁傑傝岦偐側偄.戙昞揑側僔儕傾儖僀儞僞僼僃乕僗偵偼師偺傕偺偑偁傞.

仢SCSI丂1986擭偵ANSI(暷崙婯奿嫤夛)偑惂掕偟偨僷僜僐儞偲僴乕僪僨傿僗僋,MO僪儔僀僽,CD-ROM僪儔僀僽側偳偺廃曈婡婍愙懕偡

傞偨傔偺昗弨僀儞僞僼僃乕僗.僶僗暆偼昗弨偱8價僢僩,嵟戝僨乕僞揮憲懍搙偑5MB/昩.1戜偺僷僜僐儞偲嵟戝7戜偺廃曈婡婍傪悢庫偮側偓偱偒傞.

偦偺屻,掕傔傜傟偨SCSI-2偵偼僶僗暆8價僢僩,嵟戝僨乕僞揮憲懍搙偑10MB/昩偺FastSCSI傗僶僗暆偑16價僢僩,嵟戝僨乕僞揮憲懍搙偑20MB/昩偺WideSCSI偑偁傞.

傑偨,尰嵼庡棳偵側傝偮偮偁傞SCSI-3偵偼僶僗暆8價僢僩,嵟戝僨乕僞揮憲懍搙偑20MB/昩偺SCSIFast-20傗僶僗暆偑16價僢僩,嵟戝僨乕僞揮憲懍搙偑40MB/昩SCSIFast-40偑偁傞.

恾4丂SCSI偺愙懕宍懺

lDE

lntegrated Devioe Electronics

PC僇乕僪

Personal Computer Card

PCMCIA

Personal Computer Memory Cord International Association

:PC僇乕僪偺昗弨壔偺偨傔偵愝棫偝傟偨暷崙偺擟堄抍懱.

仢IDE丂僷僜僐儞偲僴乕僪僨傿僗僋傪愙懕偡傞偨傔偺僀儞僞僼僃乕僗.撪憼僞僀僾偺僴乕僪僨傿僗僋偵巊傢傟傞偙偲偑懡偄.僨乕僞偺揮憲懍搙偼8.3MB.僴乕僪僨傿僗僋2戜傑偱愙懕壜擻.偟偐偟,僴乕僪僨傿僗僋偺嵟戝梕検偑528MB傑偱偲偄偆惂尷偑偁傞.

PC僇乕僪

1995擭偵暷崙偺PCMCIA偲JEIDA(擔杮揹巕岺嬈怳嫽嫤夛)偑嫟摨偱惂掕偟偨僷僜僐儞梡偺僇乕僪廃曈婡婍偺婯奿.尰嵼偱偼傎偲傫偳偺僲乕僩僷僜僐儞偑PC僇乕僪梡偺僗儘僢僩傪憰旛偟偰偄傞.PDA傗僨僗僋僩僢僾宆僷僜僐儞偵傕PC僇乕僪梡僗儘僢僩傪憰旛偟偨傕偺偑偁傞.戝偒偝偼85.6mm亊54mm偺僋儗僕僢僩僇乕僪僒僀僘,岤偝偼昞1偺僞僀僾1偐傜III傑偱偺嶰偮偺僞僀僾偑偁傞.

![]()

恾5丂PC僇乕僪

昞1丂PC僇乕僪偺僞僀僾

![]()

楙廗栤戣

師偺暥復偼僷僜僐儞偱棙梡偝傟傞僀儞僞僼僃乕僗偵偮偄偰弎傋偨傕偺偱偁傞.恾偺a.乣d.偵偦傟偧傟娭楢偺怺偄梡岅傪夝摎孮A偐傜,偝傜偵偦偺梡岅偲嵟傕娭楢偺偁傞婰弎傪夝摎孮B偐傜慖傋.

a.

HDD,CD-ROM僪儔僀僽,MO僪儔僀僽側偳偵巊梡偡傞

b.

僾儕儞僞,僨傿僕僞儖僇儊儔,僗僉儍僫,僉乕儃乕僪,儅僂僗,僕儑僀僗僥傿僢僋側偳偵巊梡偡傞

c.

儌僨儉,TA,僨傿僕僞儖僇儊儔側偳偵巊梡偡傞

d.僨僀僕僞儖價僨僆椡儊儔側偳偵巊梡偡傞

乹弌揟乺丂擔宱BP幮,乽僥僕僞儖戝帠揟1998擭搙斉乿

乹夝摎孮A乺

傾.IEEE1394

僀.RS232C

僂.SCSI

僄.USB

乹夝摎孮B乺

(i)屆偔偐傜懡偔偺僷僜僐儞偱巊傢傟偰偄傞僔儕傾儖僀儞僞僼僃乕僗偩偑,掅懍偱偁傞偙偲偐傜,嵟嬤偱偼僷僜僐儞偲儌僥儉傗僨傿僕僞儖僇儊儔側偳偁傑傝懍搙偑梫媮偝傟側偄婡婍偲偺愙懕偵巊傢傟傞偙偲偑懡偔側偭偨.

(ii)僴乕僪僨傿僗僋傗MO側偳7戜偺廃曈婡婍傪偮側偘傞偙偲偑偱偒傞僷儔儗儖僀儞僞僼僃乕僗.尰嵼,廃曈婡婍愙懕偵傛偔巊傢傟偰偄傞.

(iii)僷僜僐儞偲廃曈婡婍偺愙懕偩偗偱側偔,價僨僆僇儊儔傗僆乕僨傿僆惢昳側偳傕懳徾偲偟偰偄傞.嵟戝63戜傑偱愙懕偑壜擻偱崅懍.師悽戙僀儞僞僼僃乕僗偲偟偰婜懸偝傟傞僔儕傾儖僀儞僞僼僃乕僗.

(iv)儅僂僗傗僉乕儃乕僪,僕儑僀僗僥傿僢僋,僾儕儞僞,儌僨儉側偳僴僽傪夘偟偰嵟戝127戜愙懕偱偒傞僔儕傾儖僀儞僞僼僃乕僗.僷僜僐儞偺揹尮傪擖傟偨傑傑僐僱僋僞偵愙懕偱偒傞偺偑摿挜.