|

1.タイトル タイトル [URBAN●FRYER〜アーバンフライヤー・組立工程の記録〜] |

|

1.タイトル タイトル [URBAN●FRYER〜アーバンフライヤー・組立工程の記録〜] |

|

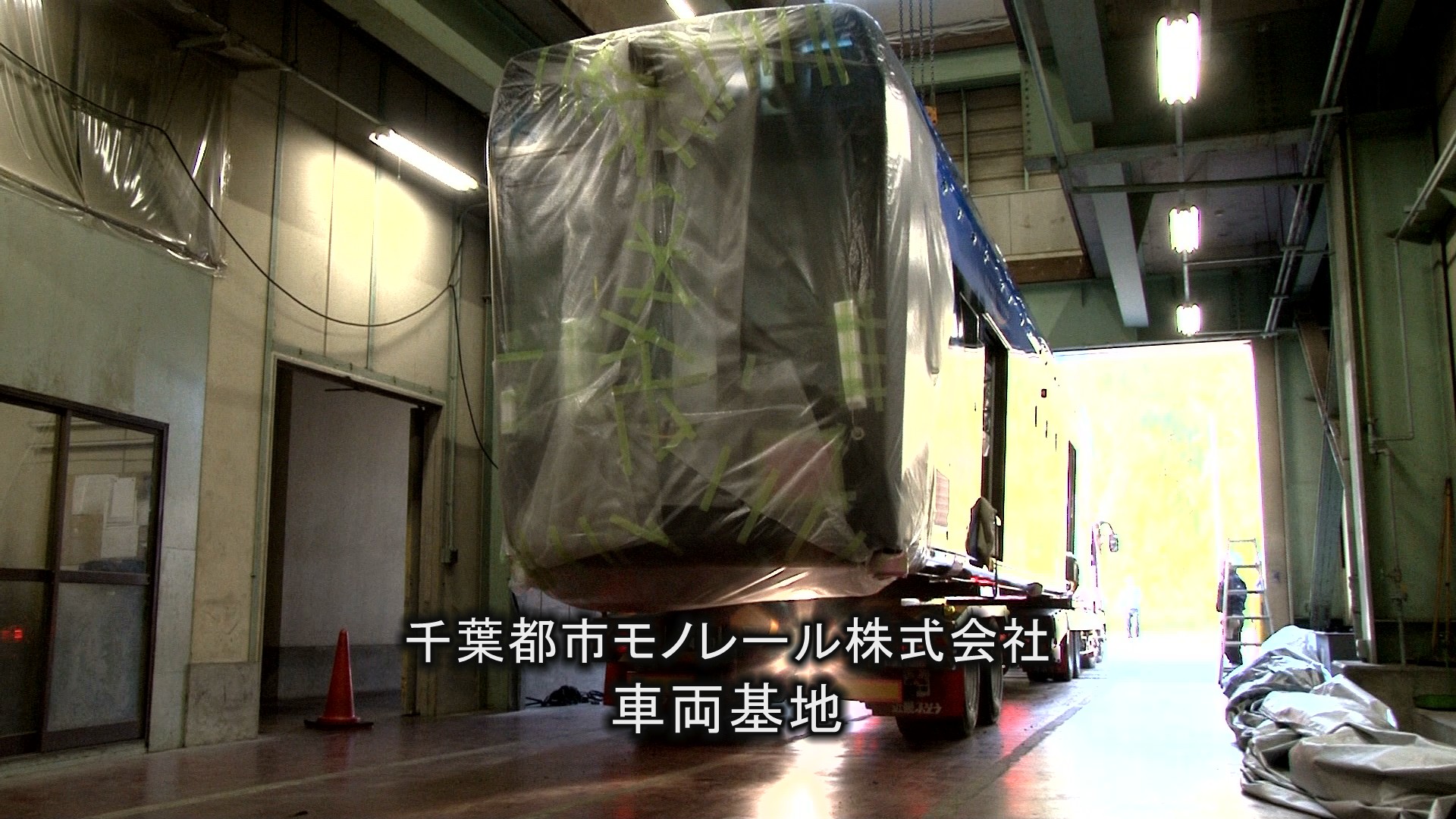

T(テロップ) [2012年12月16日] T [千葉都市モノレール株式会社 車両基地] 2.車両の搬入 N(ナレーション) 「開業から四半世紀を迎える千葉都市モノレールが、満を持して導入した新型車両。 その最初の一編成、2両が、広島県三原市(みはらし)の工場から、陸路、運ばれてきた。」 |

|

N 「走行性能において、世界最高水準。 実用性のみならず、”人が乗ってみたくなる乗り物を開発する”というコンセプトのユニークさ、デザインの斬新(ざんしん)さ、省エネルギー、バリアフリーなど、さまざまな特色が注目を集める。」 T[Urban Flyer 0-type] N 「その名も、アーバンフライヤー ゼロタイプ。 いま、ベールを脱いで、その姿を現そうとしている。」 N 「懸垂型モノレールの車両は、一般的な電車とは逆に、車体を上へ上へと吊り上げながら、組み立てられていく。 このような作業風景は、きわめて珍しい。」 |

|

3.リフティング・ジャッキ N 「車体はまず、工場の2階より、少し上まで吊り上げられる。 その下に、”リフティング・ジャッキ”と呼ばれる台車を、もぐり込ませる。」 T[リフティング・ジャッキ] N 「こんどは、車体をゆっくりと下ろしていく。 リフティング・ジャッキの上に、寸分(すんぶん)の狂いもなく、車体を載せる。」 |

|

N 「リフティング・ジャッキは、ゆっくりと走行しながら、車体を、工場の中心部へと運び入れる。 4基のリフティング・ジャッキは、正確に同期して動く。」 |

|

N 「2両目の車体も同様に、運びこまれる。

こちらは、連結部が、前になって入ってくる。

こうして、一編成2両の並んだ状態を、はじめて見ることができる。」

|

|

4.工場3階の作業 N 「工場の3階。 ここで、車両の天井に乗りながら、組み立て作業を進める。」 |

|

N 「懸垂型モノレールは、懸垂リンクと呼ばれる吊り下げ装置によって、線路にぶら下がることになる。 最初に、車体の屋根のリンク受けに、リンクの振れ(ふれ)を吸収するための、分厚い、”ストッパー・ゴム”を取り付ける。」 T [ストッパー・ゴム] T [安全鋼索] N 「懸垂リンクの中心には、太い鋼鉄製のワイヤーを取り付ける。 これが、”安全鋼索”(あんぜんこうさく)と呼ばれる、モノレールの命綱である。」 |

|

T [懸垂リンク] N 「懸垂リンクをゆっくりと下ろし、リンク受けに組み込む。」 |

|

N 「懸垂リンクの上部に、”吊り管”(つりかん)を取り付ける。」 |

|

T[吊り管] T[リンクピン] N 「吊り管と懸垂リンクの位置をあわせて、リンク・ピンを打ち込む。 ピンが抜けないように、フタを取り付ける。」 |

|

N 「こうして、車体の上に吊り管が生えた状態が、できあがる。」 |

|

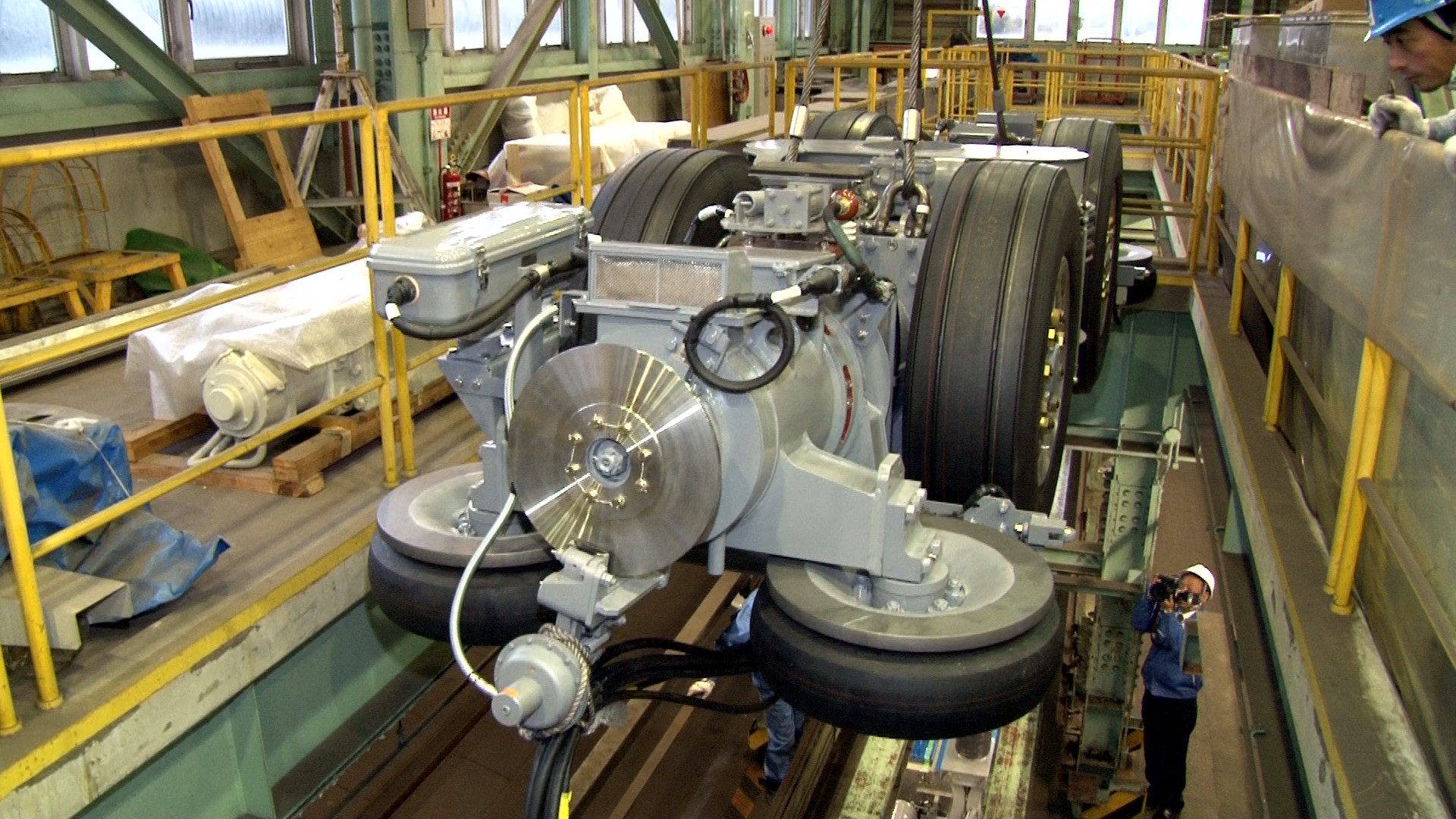

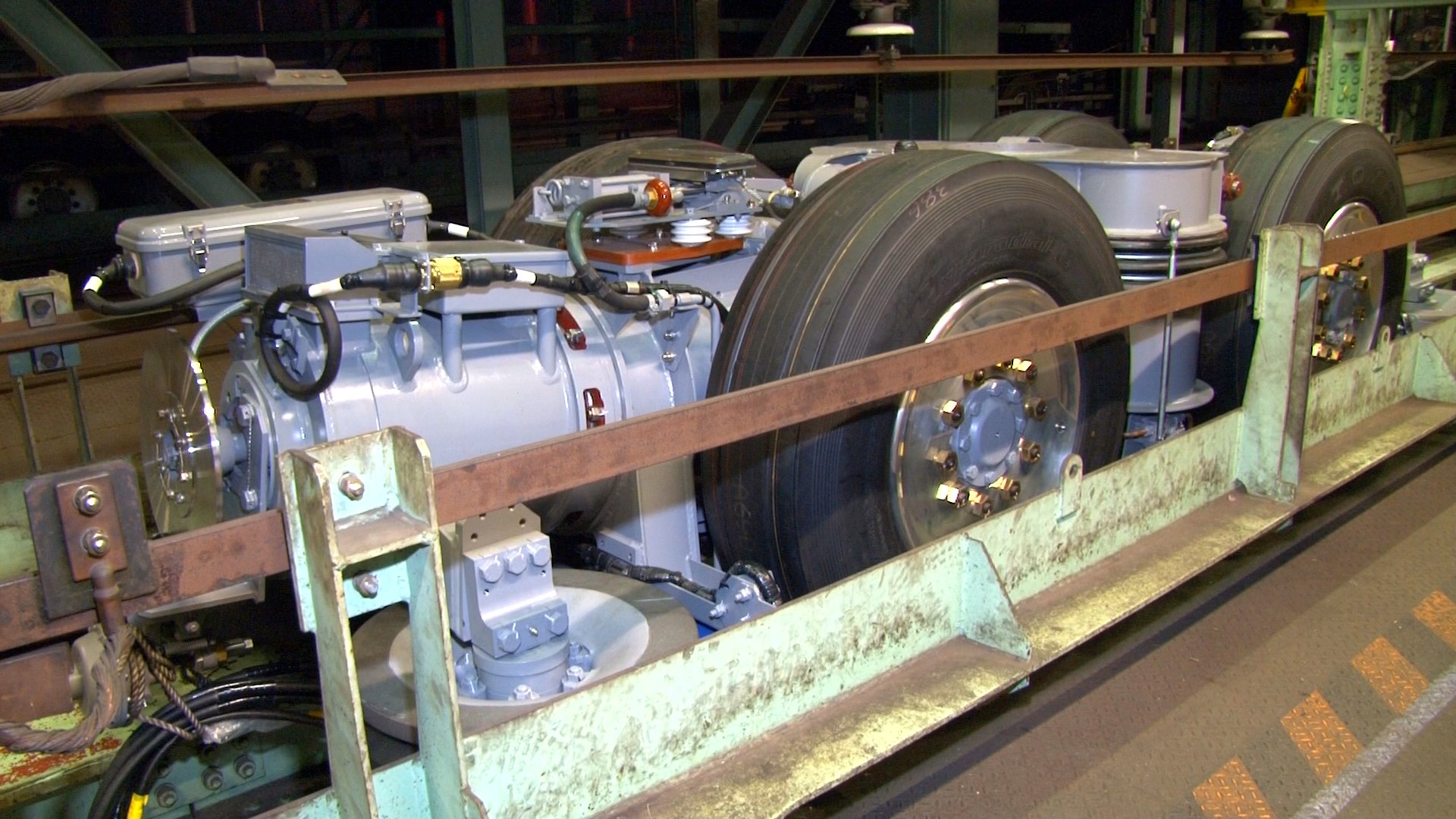

5.台車の設置作業 N 「工場の5階では、台車の設置作業が始まった。 台車には、すでにモーターとタイヤが取り付けられている。」 T[かご形三相誘導電動機] N 「アーバンフライヤー・ゼロタイプのモーターは、”かご形三相誘導電動機”といわれるものである。 VVVF(ブイ・ブイ・ブイ・エフ)制御による、省エネタイプの、力強いモーターである。」 |

|

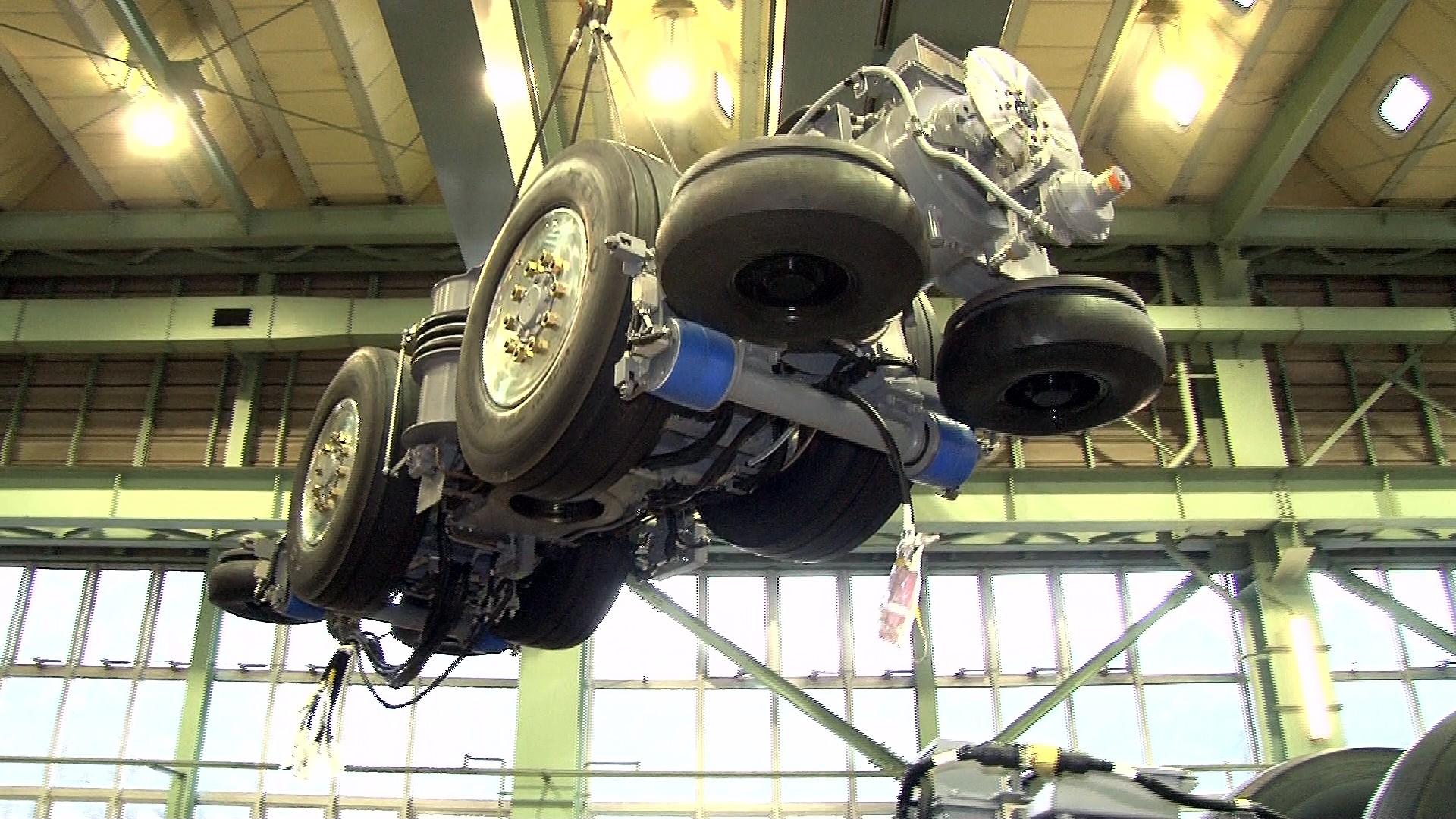

N 「台車を下から見上げると、走行用の4つの大きなタイヤのほかに、水平方向に取り付けられている4つの案内タイヤがあることがわかる。 つまり、一台の台車には、大小、8つのゴムタイヤがついている。 一両の車体に、台車は2台。 一編成2両の列車には、計4台の台車、32本のタイヤがついているわけである。」 |

|

N 「台車を架台(がだい)に載せて、電気配線や、エアホースの結束(けっそく)作業を行う。 台車の中心に、吊り管を挿入するための穴が開いている。 穴の内側に、モリブデン・グリースを、入念に塗る。 吊り管との摩耗(まもう)を防ぐための、重要な工程である。」 |

|

N 「配線、配管を終えた台車を、4階に下ろす。 モーターとタイヤを含む、台車一台の重さは、4.5トン。ゆっくり慎重に下ろしていく。」 |

|

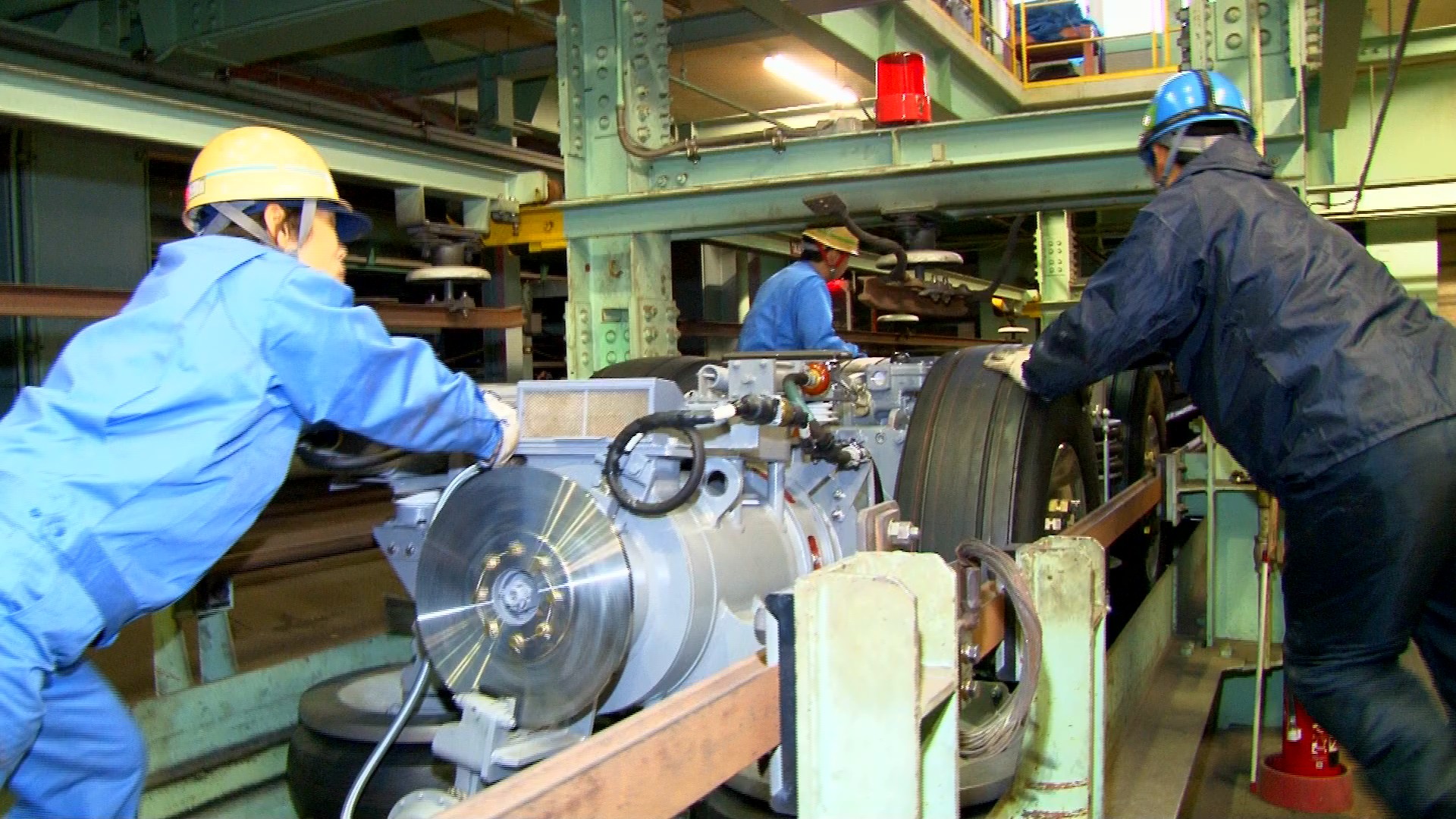

N 「工場の4階が、モノレールの線路の高さである。 その走行路面に、走行タイヤが着地した。 走行タイヤの直径は1050ミリ、幅312ミリ。 左右一対(いっつい)の走行タイヤの中心距離は、880ミリ。 この大きな空気タイヤと空気バネが、モノレールの快適な乗り心地を生むのである。」 T [案内桁] N 「走行路面に置いた台車を、作業員が転がしていく。 案内桁(げた)とよばれる、左右のレールの間に、案内タイヤが滑り込んでいくことで、線路の中心に台車がぴたりと運びこまれていく。」 |

|

T [駐車ブレーキ] N 「いま、回って見えている銀色の円盤が、駐車ブレーキ。 列車が止まっている時は、この駐車ブレーキを、ブレーキシューで挟み込んで、タイヤが転がるのを止めている。」 |

|

N 「工場で見ると、左右の案内桁(げた)の間で、案内タイヤが果たす役割が、よくわかる。 台車の上にある、平らな金属板(きんぞくばん)が、パンタグラフである。」 T [パンタグラフ] N 「これが跳ね上がって、線路の桁(けた)の中の架線)かせん)から、電気を集める。 このような構造は、ふだん、すべて、線路の桁の中に収まっているので、モノレールの外観は、すっきりと美しいものになる。」 |

|

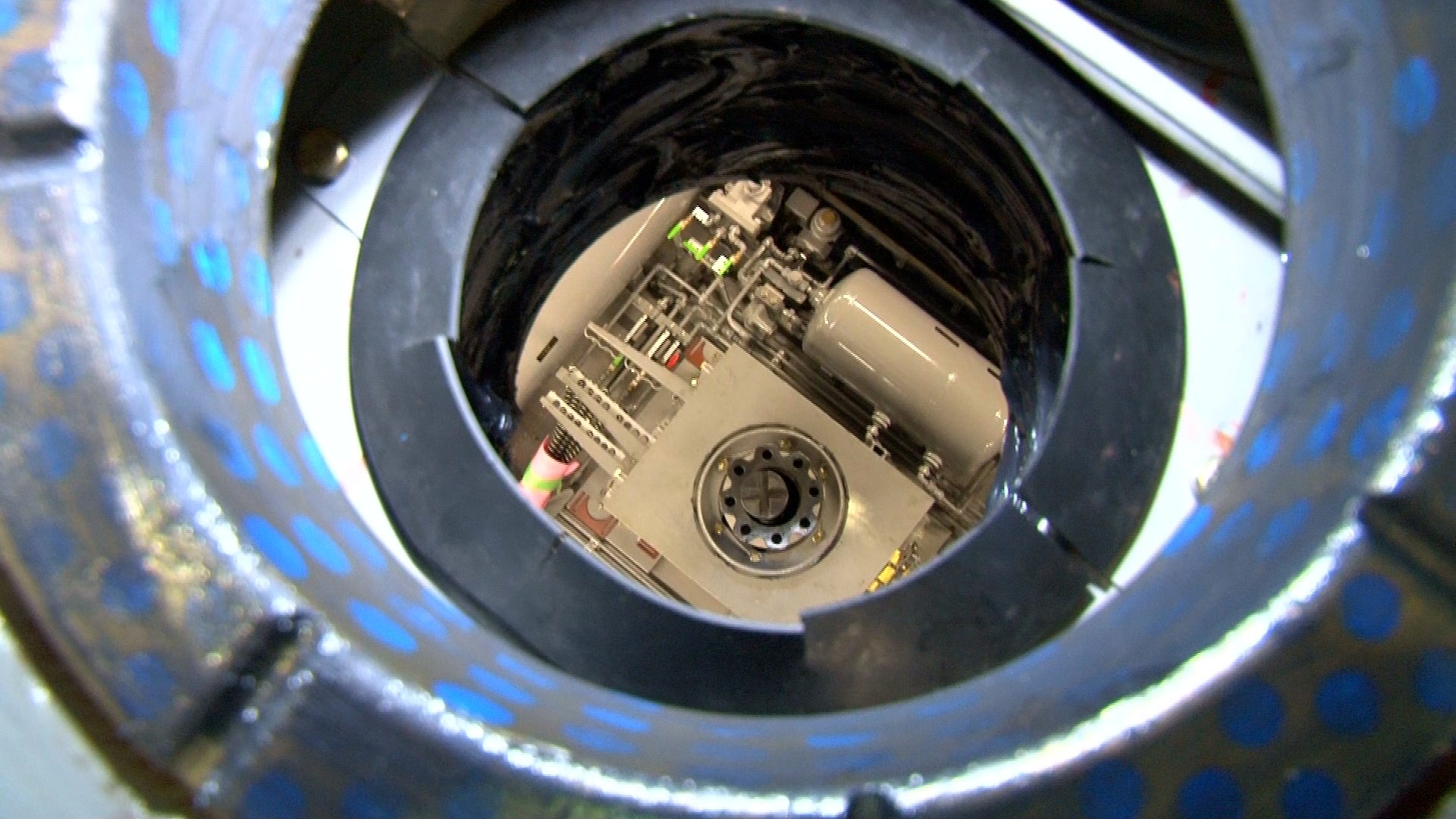

6.台車と車体のドッキング N 「位置をあわせた台車の中心に、吊り管が下から挿入されてくる。 穴の中心に、吊り管の歯車状の先端部分が見えている。 ここが、1両の車体の重さの半分を、支えることになる。」 |

|

N 「吊り管を装着した車両が、リフティング・ジャッキによって、3階の高さに、ゆっくりとせり上がってくる。 この映像は10倍の早送りである。 作業員が、吊り管をバールで叩きながら、位置を正確に修正していく。 こうして、台車と車体が、ドッキングする。」 |

|

N 「吊り管の中心に見えている十字のミゾは、安全鋼索のネジの部分である。 最後に、安全鋼索の張り具合を、作業員が手で、微調整する。 こうして、ドッキング作業の完了となる。」 |

|

7.完成した車体 N 「丸一日続いた組み立て作業によって完成した、アーバンフライヤー・ゼロタイプ。 空に吸いこまれそうな、鮮やかな青のボディ。」 |

|

N 「落ち着いた、くつろぎを感じさせる内装。 先頭部の床に、地上を眺めるためのガラス窓があるのも、大きな特徴だ。 このあと、走行テストが繰り返され、デビューの日を待つ。」 |

|

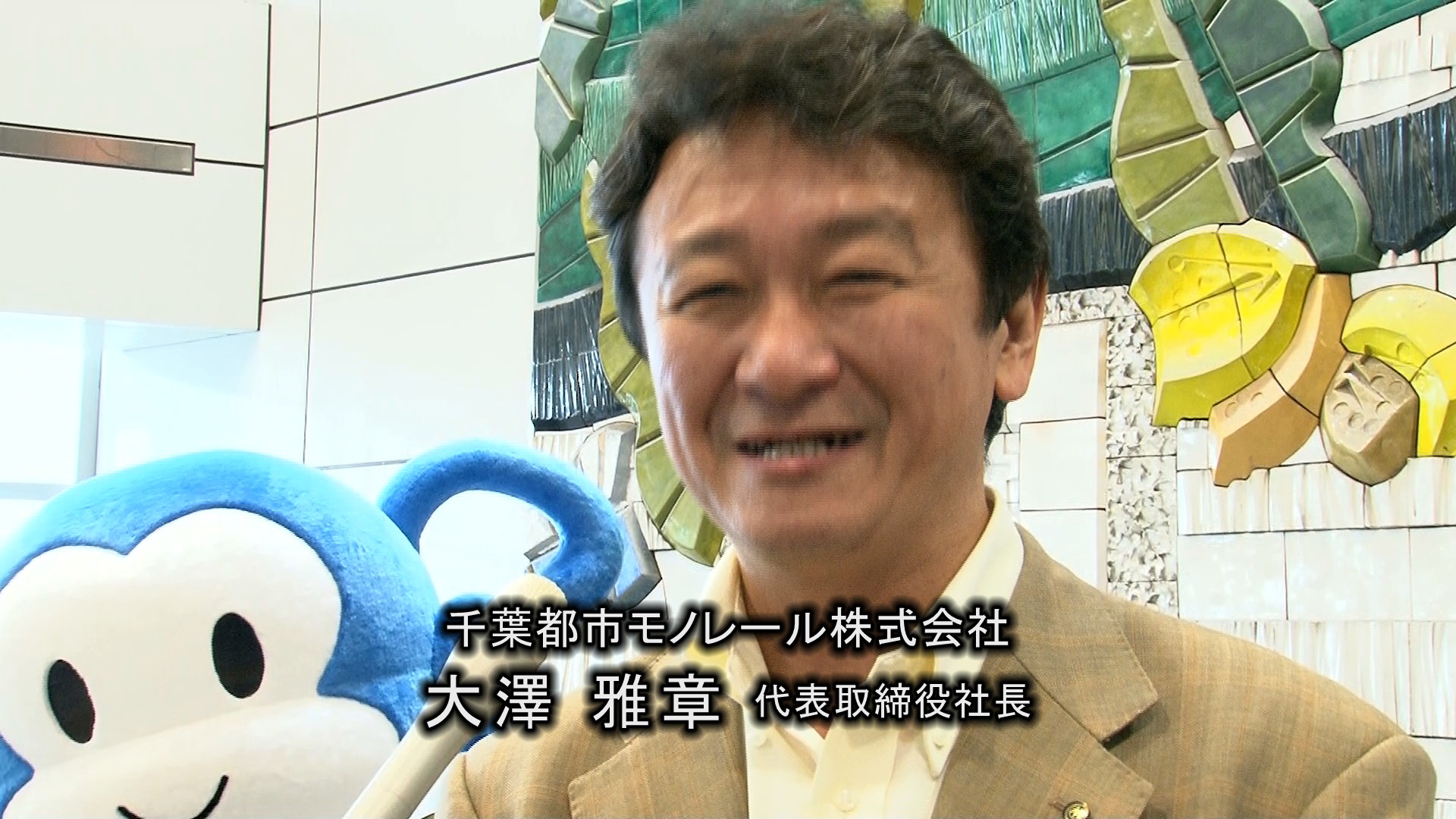

8.出発式と走行場面 T [2012年7月8日 新型車両出発式・記念式典] T [千葉都市モノレール株式会社 大澤雅章 代表取締役社長] 大澤社長インタビュー 「本当にね、待ち望んでいました。5年間、ずっとこう積み上げてきた車両ですので、今日デビューして、有り難いです。皆様に、是非、愛して頂きたいと思っております。」 |

|

出発式司会者 「千葉モノレール、新型車両の営業運転、スタートです。どうぞ。」 |

|

N 「2012年7月、アーバンフライヤー・ゼロタイプの営業運転は順調に滑り出した。」 |

|

N 「千葉の空を駆け抜ける、美しくも逞しい(たくましい)アーバンフライヤー・ゼロタイプ。 人々の夢とよろこびを乗せて、今日も快適に、安全に、走り続ける。」 9.エンドタイトル エンドタイトル [URBAN●FRYER] |