|

脚本・監督 編集 撮影 |

伊藤敏朗 間瀬夢子 関浩二/今井広一 |

|

劇中劇登場人物(女) 劇中劇登場人物(男) 劇中劇監督 劇中劇カメラマン 劇中劇カメラ助手 劇中劇特機 劇中劇音声 |

間瀬夢子 佐藤大介 川村崇博 関浩二 川邊将司 串形茂 江上秀行 |

|

<スタッフ>

|

カメラの遍在性とはなにか |

映画の1シーンのなかで、それぞれのカットを撮影しているカメラは、どこにあるのかを考えてみる。ある男女が向き合って対話をしているとき、最初のカットで男性から女性のほうを撮影しているとき、そのカットを撮っていたカメラは女性のほぼ正面にある。カメラがずっとその場所にあるのなら、次に撮影方向をきりかえして、女性から男性のほうを見たときは、ここにカメラが写ってしまうはずである。ふたたび男性から女性のほうを撮影した場合、やはり女性の横にあるカメラが見えてしまうだろう。しかし実際には、カットがかわるとカメラも移動しているので、そこにあったはずのカメラ自身が写ることはない。映画の中では、カメラは自在にポジションをかえることができ、またカメラそのものが写ることはない。映画において、カメラはあらゆる場所に存在することができる。これはカメラユビキティ、「カメラの遍在性」といわれている。 |

カメラユビキティによる映画表現の発達 |

映画のごく初期の時代には、芝居のステージを観客席から見ているように、カメラポジションは一定だった。カメラの場所は動かず、カメラの前で役者たちが動いていました。画面のなかの人物のサイズも同じおおきさで写っていた。映画表現の発達につれて、観客をより物語のなかに没頭させることができるようなカメラポジションがとられるようになった。それぞれのカットを、カメラは自由自在に場所をかえて撮影する。もちろん、カメラ自身はどのカットにも写らない。カメラはどこにでも存在することができ、それでいて、どこにも存在しない。しかし、そのようなカットが編集でつなげられたとき、この物語全体が、観客にはよく理解できる。カメラユビキティとは、こうした映画表現を成立させるうえでの重要な原理である、ということができる。 |

カメラは物理的限界を超越して存在できる |

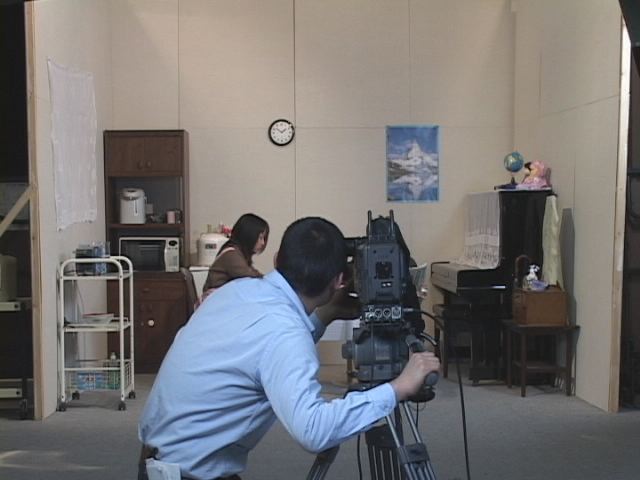

カメラユビキティという原理のもとでは、カメラは物理的な限界を超えた場所に存在することができる。ある部屋のなかで行われている会話を撮影しようとする場合、本来の部屋の広さのなかにカメラを置いて撮影しようとすると、そこで実際に撮ることのできる構図は、ひじょうに制約されたものになってしまう。しかし、セットの壁の一部がとりはずされていて、カメラを本来の部屋よりも外側の空間に置くことができれば、ひとつの画面のなかに部屋全体をとらえることができ、人物の位置関係を的確に説明することができる。また、映画では、部屋にいるのが男女二人だけという設定で物語が進んでいくように見えても、実際のスタジオには、出演者だけでなく、カメラマンやスタッフが大勢いる。しかし、できあがった映画のなかでは、この部屋にいるのは、二人だけであると理解される。こうした表現が成立するのも、映画の約束事であるといえる。映画の観客は、このようなきまりごとを前もって教わっているわけではないが、このような映画表現を、ごく自然なものとして受け入れている。 |

カメラポジションの変化で物語りを伝える |

カメラユビキティの原理を用いることによって、映像表現がより的確なものになることを確かめるための実験映像を見てみる。舞台を見ているかのように、カメラポジションを一定の場所から、一定方向だけに向けてみた表現から、観客がくみとれる物語には限界がある。カメラにたいして後姿になる人物の表情や行動はわかりにくくなる。カメラポジションを大胆に動かして、女性の表情を正面から撮影したカットを使ってみると、観客は物語の新たな展開を理解することができる。 |

構図にあわせてセットの背景を足し込む |

人物の動作を、カメラが動くことによって、追いかけるということもできる。カメラはドリーやクレーンの上に載って、部屋の壁や戸棚の中などの物理的な制約をも超越して、位置や高さを変化させることができる。このように、カメラポジションは、物理的制約を超えて、つねに映画の物語を表現するために最適な場所をとることができる。これがカメラユビキティの原理だということができる。 |

カットが加わることで物語はふくらむ |

女性の動作のカットの間に、彼女を不審な目でみつめる男性の表情のカットを挿入することによって、さらに物語の表現がふくらむ。男性の表情をとらえるために、カメラは低い位置から男性を見上げてる。カメラが床よりも低く置くことができない場合、人物のほうの高さをかさ上げすることで、このようなアングルを実現することができます。また、人物の背丈をカメラの構図にあわせるために、台の上に立たせるなどの工夫(セッシュと呼ばれる)が行なわれることもある。これらも、カメラユビキティの原理の応用であるといえる。このようにカメラユビキティの原理を用いることで、的確な映像表現が可能となり、表現の幅がひろがる。 |

カメラの動きによって感情などを表現する |

実際の映像表現では、カメラは物語をより理解しやすくするための的確なアングルを選んだり、情感を高めるために移動したりすることもある。このような移動装置を使い、スタッフが協力して操作することで、映像表現の効果が高まる。このように、映画の物語を、より的確に伝えるためには、カメラをどこに置くのか、どのように動かすのかということが、たいへん重要なポイントになることがわかる。こうした映像表現について考えるうえで、カメラユビキティという概念をよく理解しておく必要があるといえるだろう。 |